Des années 20 du 21e siècle, on retiendra peut-être leur caractère contrasté, pour le dire de façon valorisante, ou contradictoire, pour les décrire avec davantage d’esprit critique ; et d’honnêteté. Pour des raisons diverses, qui tiennent à cette espèce de chaos à ce point systématique qu’on en viendrait à se demander s’il n’est pas méticuleusement organisé, la conscience de l’état dans lequel se trouve le monde semble s’être évaporée, les belles intentions qui devaient paver les routes de demain sont devenus les bas-côtés d’aujourd’hui. Comme des junkies hier repentis, on fourre de nouveau le nez dans la poussière blanche de freins céramique, pour une raison simple : ça fait du bien. On pourrait dire de la puissance mécanique qu’elle est devenue, assez exactement, ce qu’était devenie, d’après Marx, la religion au 19e siècle (et ce qu’elle est encore aujourd’hui à vrai dire) : « l’âme d’un monde sans cœur ». Ou pour le dire autrement, mais toujours à travers Marx, « l’opium du peuple ». On voue à la puissance un culte d’autant plus pieux que par ailleurs dans la vraie vie on ne trouve aucun substitut à la hauteur des joies que la lecture d’une fiche technique peut procurer.

De la puissance, l’ancien monde en a encore suffisamment sous le pied droit pour remettre le couvert et faire le show, histoire de ne pas s’avouer vaincu : Coup sur coup, en un weekend, ce qui reste du 20e siècle donnait de la voix, une dernière fois peut-être. Madonna rassemblait deux millions de spectateurs sur la plage de Copacabana. Et Ferrari réunissait 850 chevaux sous le capot avant d’un coupé non seulement purement thermique, mais aussi absolument atmosphérique. Deux phénomènes dans leur genre, deux souveraines dans leur royaume, qui ont bien l’intention de remettre en place celles et ceux qui se verraient bien diriger le califat à la place du calife. Une démonstration de force à l’ancienne, mais au présent. La pendule au milieu du village, et le clocher mis à l’heure.

Passions secrètes

I have a tale to tell

Sometimes it gets so hard to hide it well

Ainsi, le printemps 2024 est la saison des surenchères et de l’écartèlement du marché automobile, entre d’un côté les décroissants, qui simplifient les modèles pour les rendre plus « essentiels », « modestes », « radicaux » ou, si on veut être un peu honnête, « plus abordables », et de l’autre des mécaniques aussi profondément terrifiantes que financièrement inaccessibles. A gauche (car c’est plutôt de gauche non ?) la fosse des Danaïdes dans laquelle plongent les subvoitures type AMI, et les automobiles modestes gravitant autour de Dacia et Citroën, soucieuses de ne laisser personne sur le bas-côté et de préserver ce qu’il reste de la planète (bref, allant chercher le client là où il se trouve en masse), et à ma droite (parce que c’est plutôt de droite, hein) l’inexorable avancée des troupes de l’hyper luxe, progressant aussi implacablement qu’une division russe grignotant le territoire ukrainien en chantonnant « Go west ». Le bagnolard qui sommeille en nous est frappé du syndrome du démon de minuit ; tout en jurant qu’il est devenu raisonnable, il consulte en douce des sites de supercars, il a l’oreille qui frémit dès qu’il perçoit la moindre résonnance émanant d’une grosse cylindrée, se fait mal et plaisir à la fois en contemplant les spyshots de la prochaine Bugatti, lorgne sur le moindre coupé qui passe, la première voiture mesurant moins d’un mètre soixante de haut, suit encore la F1, déteste décidément la Formule E, se mate en douce les courses d’endurance sans l’avouer à personne de peur de passer pour un être tout droit venu de la préhistoire ; on fait ça en scred, sans s’en vanter, c’est juste plus fort que soi.

Autant dire qu’on est, bien que ce soit secrètement, fin prêts pour accueillir dans notre garage le nouveau coupé V12 de Ferrari. On parle d’un garage imaginaire bien sûr, dans lequel on trouverait au hasard et sans hiérarchie une Simca 1000 Rallye 2, un break Volvo 240, une deuche, une Lamborghini 400 GT et, donc, une Ferrari 12 cilindri : on sait qu’un tel engin appartient presque à l’ensemble des objets qui n’existent que dans les rêves. Mais on le désire quand-même. On pourrait même dire qu’on le désire d’autant plus qu’il est inaccessible : le désir ne porte que sur ce qu’on ne peut pas posséder. Si on avait les 4 à 500 000 € nécessaires à son acquisition, on la désirerait sans doute un peu moins. Au mieux, on la voudrait. Au pire, on l’aurait.

Atmosphérique, atmosphérique, est-ce que j’ai une tête d’atmosphérique ?

Bitch I’m Madonna

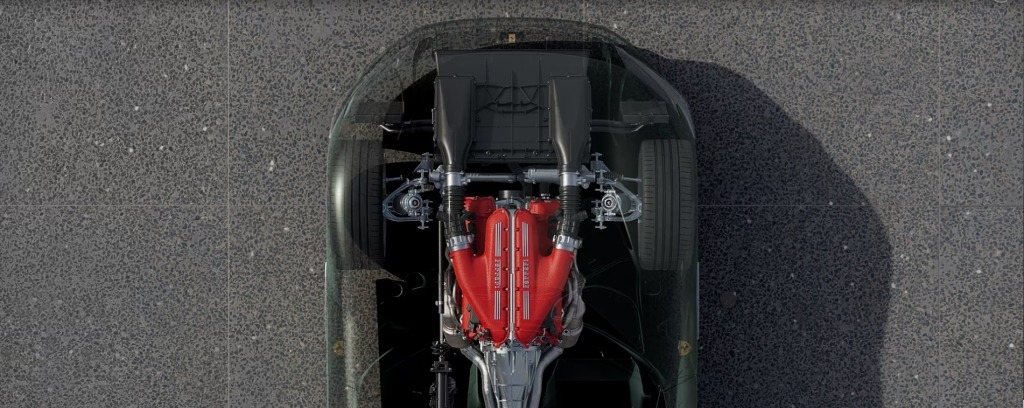

Régulièrement, Ferrari se met en tête de nommer ses modèles de façon ultra explicite. Après, donc, la LaFerrari, voici la 12 cilindri. Ca sera plus cohérent de le dire en italien, ce qui donne, donc, dodici cilindri. Est-ce tout ? Oui, car le nom va autant à l’essentiel que la mécanique : aucun apport de puissance supplémentaire. Pas de suralimentation, ni en air frais, ni en gaz brûlés et, surtout, pas d’hybridation. A l’ancienne donc, tel qu’à Maranello et dans deux trois autres endroits dans le monde on sait encore le faire. A vrai dire, des moteurs dont les cylindres peuvent être comptés à la douzaine, il n’y en a quand même pas beaucoup sur la planète. La gueule de la bagnole fait en sorte que la présence du V12 soit mise en scène avec un certain sens du spectacle : museau pointu, capot tendant ses angles supérieurs jusqu’aux extrémités du parebrise loin, vraiment très très loin du train avant. Le compartiment moteur est tellement long que les ouïes qui le percent se trouvent très en arrière de la calandre, et pourtant elles sont terriblement éloignées de la baie de l’habitacle, comme des îles perdues au milieu de l’océan. C’est dire l’immensité de ce capot. On comprend mieux la barre noire qui l’inaugure : au-delà de la réminiscence de Daytona que tout le monde a immédiatement saisie, il faut en quelque sorte occuper l’espace, et le délimiter sinon, on pourrait croire que ce compartiment moteur tutoie l’infini. Selon les photographies dont on dispose, ce masque est plus ou moins uniformément noir.

Sur quelques unes d’entre elles on discerne l’intérieur des phares mais demeure l’impression d’être devant la gueule d’une Daytona 2.0. Et ça contribue moins à donner à cette 12 cilindri un air rétro, qu’à rappeler à quel point la Daytona avait une allure moderne. Il faut dire que cet avant croise le classicisme des volumes et des lignes avec des dispositifs tout à fait contemporains. Ceux-ci sont placés en partie inférieure : admissions d’air, lame aérodynamique, capteurs, et flaps soulignant les optiques et signant lumineusement la voiture. C’est trois fois rien, juste une ligne qu’on pourrait prendre pour un trait de crayon laissé par le designer au-dessus d’un sketch, pourtant ça tend la voiture vers l’arrière, puisque cette ligne en minuscule relief se prolonge en arrière de l’arche de roue pour définir la partie inférieure de l’aile. De trois-quarts avant, on ne s’en rend pas encore compte mais cette ligne lumineuse se poursuit sur la face postérieure, puisqu’elle trace la fine lame des feux arrière, aussi aiguisée que celle qui délimite le positionnement de la voiture à l’avant.

Entre l’avant et l’arrière, ce qui se joue, c’est l’articulation de la tradition et de la modernité. On l’a dit, la face avant évoque l’histoire de la marque, en réinjectant dans le présent la mémoire de la Ferrari 365 GTB/4, aussi appelée Daytona. Une vieille connaissance pour tout le monde, qu’on a gardée en tête soit parce qu’on est passionné de belles bagnoles, soit parce qu’on a regardé les flics de Miami rouler la nuit, en costard italien, veste directement portée sur le marcel blanc, en écoutant du Phil Collins. L’obscurité dans laquelle sont plongées les optiques, dans la continuité du masque noir, contribue à entretenir la filiation de la 12 cilindri avec son aïeule, quelle que soit la version à laquelle on pense : celle qui avait des phares fixes, ou celle dont les projecteurs basculaient vers la route façon pop-up. Mais la similitude ne s’arrête pas là : entre le masque noir et les arches de roues une pièce vient jouer les intermédiaires, exactement comme sur la Daytona les clignotants le faisaient. Enfin, sur le capot, les spectaculaires évents perçant le capot de la nouvelle Ferrari étaient déjà présents sur son ancêtre, articulant eux aussi les deux pans de cette longue surface formant un pli à mi longueur, donnant l’impression que le moteur, en profondeur, crée une lame de fond qui prend naissance autour des roues et se répartit comme une onde, pour une moitié vers le museau, pour l’autre en direction de l’habitacle.

L’arrière ne doit rien au lointain passé, ni aux signes distinctifs patrimoniaux de la marque. Le thème esthétique que développe ce postérieur, c’est celui qui avait été inauguré sur la Ferrari SF90 Stradale. Comme si le cheval cabré fusionnait en un seul et même corps le passé et le présent, le purisme de la motorisation hyper classique et la nécessaire hybridation de la mécanique à venir, une façon de dire qu’en réalité il n’y a pas de rupture dans le fil conducteur de la gamme, que tout ça n’est qu’une seule et même histoire et que, de la même façon que Ferrari s’est jadis adapté aux règlementations commerciales locales et, plus encore, aux règles parfois changeantes du sport automobile, elle continue à faire ce qu’elle sait faire, le mieux possible, dans le cadre de ce que le marché et l’esprit du temps permettent de faire. Et ce que la 12 cilindri nous dit, c’est qu’il reste un espace pour l’atmosphérique, une place pour que survive une musique mécanique faite de résonnances prenant leur source dans les harmoniques les plus subtiles, les grimpées symphoniques vers les sommets les plus aigus et les descentes d’organe vers les profondeurs infrabasses. Ne serait-ce que pour un temps, rien de tout ça n’est encore perdu. Et puisque cette voiture fait d’ores et déjà partie de l’histoire, ce que Ferrari présente en 2024, c’est une mémoire vive de l’automobile telle qu’elle a existé, un témoignage vivant et vibrant d’une ère dont le futur est incertain, mais dont on peut palper, des yeux et des oreilles et, pour les plus chanceux, par tous les autres sens, la présence, au présent.

Fil conducteur

Life is a mystery

Everyone must stand alone

I hear you call my name

And it feels like home

Entre l’avant et l’arrière, la liaison se fait via un relief, discrètement marqué tout le long du profil par la double ligne de carre (on pourrait dire un plan de carre, du coup) qui structure le volume de la longue porte et celui de l’aile avant, qu’on retrouve enfin à l’approche de la face arrière pour sculpter transversalement celle-ci, de part en part. Ce découpage en deux de la hauteur de la voiture est, aussi, une signature qu’on retrouve sur d’autres modèles historiques ; la Daytona, de nouveau mais aussi, pour ne prendre que ces exemples, la série des coupés qui succèderont à la Daytona, les BB (passage du moteur en position centrale arrière, puis la lignée 365 GT4 – 400i – 412 (retour à l’avant et, révolution, deux places à l’arrière) ou la lignée des 308 des années 70 et, dans la même veine esthétique, la fameuse 288 GTO ; évidemment la F40, ainsi que la 348 et, extraordinaire, la F50. Mais encore, pour finir de façon plus radicale et quasiment sur une autre planète, l’extraterrestre Modulo créé par Pininfarina en 1970. De ce concept-car (aujourd’hui roulant) on retrouve aussi la façon dont les roues arrière gonflent les ailes jusqu’à les faire émerger dans le volume du pavillon. L’interprétation est très différente, mais la logique d’empiètement de la mécanique sur l’ensemble de la voiture est là. Et sur une Ferrari, ça a évidemment le plus grand sens.

Revenons une seconde sur la 365 GT4 BB, pour observer ceci : la 12 cilindri n’est pas la première Ferrari dont les lignes et les volumes sont à ce point structurés par le contraste entre sa couleur naturelle et les empiècements noirs. Sur le modèle de 1971, dessiné par Leonardo Fioravanti pour Pininfarina comme l’avait été la Daytona et comme le seront par la suite les modèles 308, la séparation en une moitié inférieure noire et une partie supérieure contrastant par sa couleur affinait la silhouette d’une voiture conçue pour être extrêmement basse, aidée en cela par la mise à plat de son V12. C’était comme si le design disait « voila où se situe le moteur ». Le déflecteur en arrière du pavillon, destiné à remplacer les ouïes latérales en apportant de l’air au moteur par le dessus, et les caches des carburateurs étaient, eux aussi, traités en noir. Sur ce modèle la bichromie est tout simplement iconique. La 12 cilindri reprend ce signe distinctif, alors même que ce coupé V12 installe son moteur à l’avant. Ici encore, il s’agit d’unifier l’historie, de montrer que, de définition technique en définition technique, ce sont toujours les mêmes valeurs et principes qui sont mis en oeuvre. Cette fois ci, la bichromie permet de structurer visuellement la voiture autour de l’arche qui la traverse latéralement, joignant chaque aile arrière en passant entre le toit vitré et la lunette arrière. Celle-ci est dès lors quasi invisible, noyée dans la masse noir laqué qui englobe, de chaque côté, des flaps mobiles qui viennent apporter de l’appui sur l’arrière une fois déployés. Ce trait de caractère est à ce point puissant qu’il parvient à troubler la lecture des ouvrants de la voiture : l’œil est au premier abord bien en peine pour repérer où se situe la délimitation supérieure des portes. De même, on pourrait presque croire que le compartiment à bagages, à l’arrière, ne possède aucune ouverture sur l’extérieur. Si le motif du contraste est particulièrement structurant sur la 12 cilindri, il suffit de parcourir l’histoire de la marque depuis les années 60 pour se rendre compte qu’en réalité, c’est un thème récurent dans son vocabulaire stylistique. Parce que ce nouveau coupé a vocation à être une synthèse entre des orientations différentes, suivies ces dernières années par Ferrari, il n’est pas étonnant qu’elle mette en oeuvre, aussi, des procédés esthétiques venus de l’ensemble de la tradition maison.

Discret hayon et sièges de cuir

Ladies with an attitude

Fellas that were in the mood

Don’t just stand there, let’s get to it

Strike a pose, there’s nothing to it

C’est peut-être pour cette raison qu’à l’intérieur aussi, on se trouve confronté à une configuration générale très classique, dans laquelle viennent s’insérer une ribambelle d’écrans, eux, tout à fait contemporains. Dans sa structure générale, la planche de bord reprend la répartition mise en oeuvre sur le Purosangue. Deux casquettes, mettant à égalité le conducteur et le passager, pour peu qu’on fasse abstraction du V12 que le premier a entre les mains et sous le pied droit (grosse abstraction tout de même), pour peu aussi que le modèle soit équipé, en option, de l’écran passager. Mais c’est un troisième écran qui s’invite dans ce coupé, au milieu de la planche de bord, un peu comme dans n’importe quelle automobile contemporaine. On sent bien le dilemme dans lequel on est chez Ferrari : la clientèle actuelle attend ce genre de choses, et simultanément on est censé créer des bagnoles qui sont suffisamment classiques pour séduire l’automobiliste dans plusieurs décennies ; et bien sûr, on peut se demander ce qu’on pensera, dans une vente aux enchères en 2080, de ces écrans aux graphismes datés, pour lesquels n’existera plus aucune mise à jour1.

Ce qui est frappant, c’est de constater à quel point un intérieur Ferrari est immédiatement reconnaissable. Il suffit d’un certain contraste entre un ensemble majoritairement noir et une signalétique faite de lettrages et – surtout ! – de chiffrages blancs, de détails jaunes et rouges, à laquelle on associera des éléments métalliques et du cuir, pour qu’on sache d’emblée qu’on est dans un intérieur maranellois. Si on fait face au tableau de bord, on a sans doute du mal à discerner un lien entre la Daytona et la 12 cilindri. En revanche, il suffit d’inverser la perspective, et de regarder les sièges pour deviner la filiation qui unit ces deux modèles. Si on choisit les sièges Racing, on pourrait dire que dans la nouvelle Ferrari, on s’assoit dans un exosquelette épousant les formes du corps, comme si le dossier et l’assise étaient un écho de l’ossature de celui ou celle qui s’y installe. Amplement ajouré, le siège est réduit à sa plus simple expression, comme si on en avait exclusivement matérialisé les parties qui prennent en charge le contact avec le corps, tout le reste étant évidé pour ne garder que l’essentiel. Mais on veut un look plus Daytonien, on peut opter pour une finition précisément nommée « Daytona », proposée en format « standard » ou « racing », dont les empiècements et les surpiqures, sur le dossier et l’assise, reprennent le motif historique. On doit pouvoir, en recourant au service de personnalisation, accéder à des empiècements contrastés, en mode old school.

Sur la Daytona, les appuie-têtes étaient une simple lame de cuir sur laquelle venait se plaquer la nuque à chaque accélération. Aujourd’hui aussi, la surface de contact entre le crane et le siège se veut minimaliste. On n’est pas là pour se reposer, l’engin tout entier doit maintenir les sens en éveil, transmettre ce que c’est que « prendre la route » à chaque terminaison nerveuse que compte le corps humain pour que l’expérience soit totale, absolue. En se faisant squelette, le siège propose au passager de faire corps avec lui, comme si la colonne vertébrale était reconstruite à l’extérieur de la chair pour fusionner avec la machine, à la façon dont deux amants aspirent à être soudés l’un à l’autre, deux pièces solidement rivetées, fuisonnant pour que le mouvement de l’une soit aussi le déplacement de l’autre.

La colonne vertébrale de cet habitacle, c’est le tunnel central qui le traverse longitudinalement. Mêlant cuir et métal, il semble être constitué par un croisement entre des articulations internes et une carapace externe. Il y a quelque chose de biomécanique dans cette pièce, on dirait que la structure interne de la voiture émerge de l’accoudoir pour venir former la console centrale, sur laquelle viennent se disposer les curseurs qui, tels des potentiomètres, permettent de commander le caractère de la machine. Ici aussi, on est dans un univers typiquement Ferrari. Ces derniers jours, Lamborghini dévoilait la dernière mouture de son Urus, et vraiment, on ne sait plus quoi penser de cet intérieur hyperbolique où la moindre commande doit donner l’impression d’avoir été extraite d’un avion de chasse : on a l’impression qu’il faut saisir chaque manette à pleine main et que la force tout entière du poignet sera réquisitionnée pour changer de mode de conduite. Dans la Ferrari, l’amplitude des mouvements est moindre, la course des commandes l’est aussi. Elle ne nécessite pas de la poigne, mais du doigté. La Lambo a la brutalité d’un tracteur de compet’. La Ferrari a la précision d’un instrument chirurgical.

Je n’sais faire que chanter

Music, makes the people come together

Music, mix the bourgeoisie and the rebel

Au-delà du volant, des pédales et des manettes, il y a les fameux douze cylindres. Ils pourraient être des Apôtres, chacun d’eux pourrait s’atteler à l’un des travaux d’Hercule. Ils pourraient, aussi, réciter des alexandrins mais leur truc à eux, c’est les vocalises. Poussant à pleins poumons à 9000 tours-minute, ils aiment les montées en régime, les ascensions de col avec départ au niveau de la mer. Plus ils montent en altitude, plus ils ont du coffre et font sévèrement résonner leurs harmoniques. Vous avez en tête Pavarotti débarquant comme les quatre turbofans Rolls-Royce d’un A380 au beau milieu du paysage bucolique installé par la voix de Bono dans Miss Sarajevo ? C’est le 12 cylindres Ferrari à bas régime, voix naturellement métallique, résonnances basses fréquences telles qu’on peut les sentir, telluriques, dans les tubes les plus longs et les plus larges des grandes orgues du Boardwalk Hall Auditorium à Atlantic City2. C’est LFO explosant les subwoofers du sound system en y injectant les infra-basses de Simon from Sidney, histoire d’ébrouer les chevaux avant de les lancer sur la piste. Première, à fond, seconde et troisième comme si c’était un seul et même rapport. Les naseaux des huit cent cinquante étalons s’ouvrent grand et les antérieures s’approvisionnent au coup de rein qui propulse avec brutalité et souplesse le troupeau en avant. C’est comme le passage en mode disco du Generator de Justice, quand le son cesse de marteler et labourer le sol, renonce à y creuser des ornières à chaque pas, décide de ne plus martyriser la matière et opte pour la glissade sans fin, surfant sur le réel, solide et souple sur ses appuis. Alors que la tonne cinq de métal et de cuir s’est affranchie des lois de la physique et que le régime du moteur reprend et grimpe au passage de la quatrième, c’est comme Sia et Alicia Keys se lançaient dans un mashup des refrains respectifs de Chandelier et de l’Empire state of mind avant, sur un clin d’œil complice, de laisser tomber toutes les rivalités et unir leurs voix sur Titanium ; harmoniques vibrionnant selon des fréquences en constante oscillation, fragiles à l’unisson, surpuissantes une fois associées et liées par les lois intemporelles de la mécanique ondulatoire, c’est une armée de vaguelettes venant, par milliers, puis dizaines de milliers, s’additionner les unes aux autres pour former une lame de fond invisible labourant les profondeurs océaniques pour que surgisse à la surface une déferlante que les tympans recevront comme un tsunami inondant, pour leur plus grand plaisir, les neurones. Petites fibres de puissance tissées entre elles, alimentées via le compresseur cardiaque en flux sanguin histoire que tout le matos se tende et se raidisse davantage, constitue des tresses faites de pures forces, des tiges liées les unes aux autres par leur attraction mutuelle pour former, à elles toutes, un faisceau rigide et juste assez souple à la fois pour emmagasiner sa propre force dans son propre déplacement, fascinant geyser d’accélération et de vitesse pure lancé à l’horizontale, vecteur suprême projeté à la surface de la terre comme si l’horizon était une cible qu’on avait en tête de défoncer à la seule force de l’élan cinétique. Puis c’est la logique du « quand y en plus y en a encore » : On croit que la mécanique a atteint le sommet de sa performance mais on raterait quelque chose en l’arrêtant en si bon chemin car sa puissance maximale, elle ne l’atteint qu’à plein régime, c’est à dire à 9500 tours minute. Alors, c’est au cœur d’une salle d’opéra qu’on pourra se livrer à la douce torture de stridences approchant le seuil au-delà duquel l’oreille humaine ne peut plus capter les vibrations dans l’air, trop rapides et furtives pour être décelées, comme si le vacarme traversait l’atmosphère en mode stealth, façon bombardier nucléaire envoyé en douce percer nos défenses auditives, traverser l’espace aérien de notre sensibilité et larguer ses armes thermobariques en plein cœur du cortex, ravager tout ce qui s’y trouve, faire tomber nos repères physiologiques et moraux à la fois et nous laisser là, complètement paumés, proprioception en rade, radars en berne, le bon sens définitivement perdu, White House psychique down, drapeau blanc de la reddition brandi de la main gauche par la fenêtre dans l’espoir que là-bas, loin devant, les douze choristes titanesques comprennent qu’ils ont gagné la guerre, et qu’on ne se met à la barre du navire que pour leur offrir l’occasion de résonner davantage encore, en pure liberté, la bride lâchée sur leur 850 encolures.

Material Girl

Some boys kiss me, some boys hug me

I think they’re okay

If they don’t give me proper credit

I just walk away

Tout ceci est-il bien raisonnable ? A vrai dire, cette question n’a pas de sens. Ferrari est une de ces rares marques dont l’existence n’a pas de raison d’être, et c’est précisément ce qui donne du sens à cette existence. Tout, dans ce genre d’engin, relève d’une forme de gratuité, au sens où ça ne correspond à aucune utilité réelle, ni même à une forme d’attente. C’est pour cette raison qu’une Ferrari ne peut pas se contenter d’être satisfaisante : elle se doit de dépasser les attentes, d’aller au-delà de ce qu’on veut d’elle, comme si elle devinait en nous des aspirations dont on n’avait pas conscience. C’est pour ça qu’une Ferrari réussie n’est pas simplement jolie, ou agréable, elle dépasse ce type de jugement. Le juste terme pour désigner l’effet qu’elle doit procurer, c’est la « beauté ». Je ne sais pas si chez Ferrari on lit Kant, mais si on comprend ça, alors on comprend l’esthétique kantienne.

Ce qui vaut pour les formes inouïes, vaut aussi pour la mécanique. A tout point de vue, à strictement parler, la 12 cilindri n’a pas de raison d’être. Plus grave encore, il se pourrait qu’elle soit nocive, en raison des ressources qu’elle consomme, mais aussi des rejets qu’elle émet. Particules fines entre autres, mais aussi gomme arrachée des pneus à chaque accélération, tout en elle concourt à ce qui aujourd’hui est considéré comme la source de nos problèmes. Mais soyons honnêtes, le nombre de Ferrari est réduit. Et la plupart d’entre elles roulent très peu. Dès lors, leur nocivité réelle, c’est peanuts. Mais, dira-t-on, la malfaisance de telles voitures serait symbolique : elles, et leurs propriétaires, donneraient le mauvais exemple à l’humanité toute entière. Alors soyons honnêtes une deuxième fois : il est absurde d’attendre des riches qu’ils donnent l’exemple sur quoi que ce soit. La preuve ? Elle est simple : ils sont riches, et la richesse ne peut pas être donnée en exemple puisqu’elle est par définition réservée à quelques uns. Dès lors, s’il y a un progrès à attendre, ce n’est pas du côté de ceux qui s’achèteront une 12 cilindri qu’il faut le chercher. Ici comme dans tous les autres domaines, il est trop facile d’attendre que ce soient les autres qui fassent un effort.

Ray of light

Faster than the speeding light, she’s flying

Trying to remember where it all began

L’époque désigne une telle voiture comme absolument inutile, quasiment indésirable. En fait, c’est précisément le fait d’être complètement inutile qui rend une Ferrai absolument désirable. Mais ce malentendu montre au moins une chose : cette voiture est tout à fait inactuelle. Quelque chose en nous reconnaît cette qualité suprême, qui se trouve plus favorablement dans ce qui est inaccessible. Quand Madonna rassemble entre deux et trois millions de personnes au même instant au même endroit, c’est parce que les membres de cette foule sentent qu’ils peuvent approcher l’inaccessible, faire un pas vers un nulle part qui semble pourtant, pour quelques heures, se tenir à portée de main. Quand on regarde le public d’une telle star, on constate que si certains tendent le bras pour entrer en contact avec elle, c’est avec une étrange retenue, comme s’ils savaient par avance que ce vers quoi ils tendent et ce qu’ils regardent, c’est l’au-delà. Il y a peu de situations qui permettent de faire, collectivement, l’expérience d’une certaine forme de sacré. Un jour, quand les polémiques se seront tues, quand on sera passé à autre chose, on s’apercevra que certains objets sont plus que des objets et qu’une Ferrari par exemple appartient à cette classe d’expériences superlatives, celles qui donnent accès à une certaine idée de l’infini.

Comme des salopards planqués sous le capot, les douze cylindres de la 12 cilindri sont peut être le chant du signe de la fin d’une époque. Peut-être sont-ils, au moment même où ils apparaissent, les vestiges d’un temps qui vient de nous passer sous le nez à plus de 300 km/h, une épave sur le pont de laquelle les violonistes jouent encore quelques airs pour une ère révolue.

Mais tant qu’à tirer le rideau sur la scène, autant finir ce spectacle en beauté.

On ne l’a pas évoqué, parce qu’on trouve le coupé plus pur dans ses lignes, plus cohérent dans sa forme globale, mais le spider est, lui aussi, terriblement désirable. On se voit bien posséder l’un, et rouler dans l’autre. Un pour l’hiver, l’autre pour les beaux jours. Mais quand on a un soleil sous le capot, a-t-on vraiment besoin d’un toit ouvrant ?

- A moins que la programmation de mises à jour soit, dans quelques décennies, un des savoir-faire des restaurateurs de vieilles bagnoles du début du 21e siècle. ↩︎

- Il faudrait, ici, imaginer Maxime Denuc aux claviers et pédaliers, faisant sonner l’orgue comme si c’était un séquenceur, l’utilisant pour créer une musique qui serait en même temps baroque et électronique. ↩︎