Ca fait un moment qu’on suit les réalisations de Matthew P. Rojas. Et si on a un peu de retard dans cette mission, c’est parce qu’on a un article toujours en chantier autour de son court métrage, Diva, qui méritera une méditation à part entière. Mais la finale du Super Bowl Millésime 2023 donne l’occasion d’évoquer de nouveau ce réalisateur de talent, qu’on apprécie tout particulièrement pour la façon dont il conjugue un soin photographique particulièrement prononcé avec une dimension un peu artisanale, qui est en phase avec les sujets qu’il filme le plus souvent : les hommes au travail dans l’univers de la mécanique.

Fidèle à ses propres fidélités, Matthew P. Rojas investit l’espace publicitaire de la finale du championnat NFL par la petite porte ; celle, modeste, des décrochages régionaux. Parce que le Super Bowl, c’est un peu comme France 3 : la diffusion jongle entre les campagnes à l’échelle du continent Nord-Américain et les promotions à échelle plus locale. Moins coûteuses à financer, elles permettent à des structures à dimension plus humaine de faire leur promotion lors de cet événement prestigieux, sans pour autant devoir renoncer à payer leurs employés.

C’est le cas de Lokey’s Body Shop, un garage situé à Amarillo (Texas), entreprise familiale héritée et menée par les frangins Mata. Nous avions évoqué ce garage lors de la précédente réalisation de Matthew P. Rojas pour leur compte, il y a pile poil deux ans. Et c’est un plaisir de voir cette collaboration durer dans le temps, comme un compagnonnage unissant des hommes œuvrant chacun dans leur domaine, des artisans droits, honnêtes, capables de reconnaître et célébrer la qualité du travail des autres.

Matthew P. Rojas est un homme inattendu. Sans le connaître directement, puisque nous ne sommes pas exactement voisins de palier, je lui avais envoyé un message pour lui dire que j’avais rédigé un article à propos d’un de ses premiers films, The Altar, qui m’avait fortement impressionné. M’étant un peu renseigné sur son parcours, j’indiquais dans ce message que, tout en admirant la dimension spiritielle de ses films, je ne partageais pas personnellement son intense religiosité ; il m’avait répondu avec un enthousiasme sincère, de façon très chaleureuse, sans se focaliser sur ce que nous ne partagions pas, pour mieux insister au contraire sur tout ce qu’il y avait à échanger. Le gars franchissait les obstacles en les effaçant simplement du paysage, et il me laissait interpréter par moi-même ce qui m’avait, alors, le plus marqué dans son travail : son intuition du corps masculin, la justesse de sa mise en scène, la façon dont il maintenait une distance entre les deux incarnations antipodes de ce premier film. Comme entre les bornes d’un circuit électrique, une tension s’établissait, magnétique, qui semblait simultanément lier et opposer les combattants.

Matthew P. Rojas filmait le combat comme une des formes de la construction de soi, l’obstacle qu’on surmonte, l’existence qu’on absorbe pour devenir soi-même par la confrontration à l’autre. La lutte pour l’existence considérée comme une oeuvre, un beau travail. Et dans le fond, c’est ce bel ouvrage, cette volonté de bien faire qui est le coeur des courts métrages de ce réalisateur. Son univers, c’est celui des travailleurs, des ouvriers prenant le dessus sur des forces qui les dépassent, parvenant à les mettre au service d’une réalisation commune pour en faire quelque chose de bon, et de bien. Quelque chose de vrai aussi parce qu’il y a dans ce lien entre lui et ceux qu’il filme une quête d’honnêteté qu’on devine dans la proximité manifeste que Matthew P. Rojas entretient avec ces hommes qui sont les héros de ses films.

Tout en célébrant le savoir-faire des travailleurs, tout en les montrant à l’œuvre dans la quotidienneté de leur labeur, il les propulse dans un univers visuel fait de lumières immédiatement perçues comme cinématographiques. Visuellement, il n’y a aucun amateurisme dans les films de Matthew P. Rojas. Au contraire, ils ne cessent de manifester la maîtrise de ce réalisateur, de la photographie au montage, avec un travail profond mené sur la lumière ou, plutôt, souvent sur la pénombre des univers qu’il filme, comme s’il s’agissait de les montrer sans abolir ce qu’ils ont de confidentiel et de secret, et sur ce point, il peut faire penser aux tonalités et sens de l’ombre à l’oeuvre chez David Fincher. Cette qualité photographique est une constante dans tous ses films, quelle qu’en soit la portée : ce cinéaste met systématiquement les moyens les plus poussés au service des plus modestes des annonceurs. C’est là la dimension particulièrement respectueuse de son travail : Matthew P. Rojas est avant tout un portraitiste, puisqu’il a ce talent : tous ceux qu’il filme sont, dans la grâce de son image, beaux.

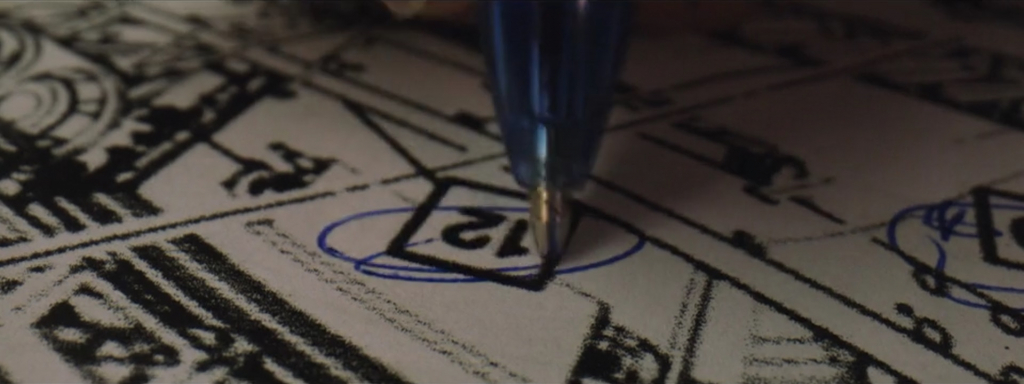

Ainsi, dans ce nouvel opus de la publicité pour Lokey’s Body Shop, Matthew P. Rojas filme les mécanos au milieu de bagnoles typically american, dans l’atelier familial transformé, dans le film, en repère technologique au sein duquel sont utilisés les outils les plus pointus de la visualisation en 3D. Manipulant les images à la façon dont Tom Cruise le fait dans Minority Report, ajoutant à cette dextérité numérique la gestuelle d’un Robert Downey Jr reprise à titre posthume par Tom Holland, les garagistes passent, par la magie du cinéma, de l’échelle artisanale à cette dimension virtuelle qu’apportent les interfaces numériques.

Mais, et c’est là tout le talent du film, cette technologie de l’information est mise au service de modèles états-uniens caractérisés par leurs bases mécaniques fondamentalement traditionnelles. Ici, on ne célèbre pas le règne du tout numérique. Au contraire, les technologies contemporaines se mettent au service du monde d’avant, celui des réalités tangibles, des moteurs dans lesquels ça injecte, ça explose, ça génère des forces dantesques dans un déchainement de bruit et de secousses sismiques.

C’est à ceci qu’on sait que Conventional Wisdom. Modern Solutions est un bon film : associant la forme et le fond, son image est l’écho de ce dont il est la représentation ; la façon dont les frères Mata travaillent, cultivant et entretenant la tradition mécanique grâce aux outils numériques contemporains, donne au film sa forme. Car Matthew P. Rojas est en phase avec ceux qu’il saisit sur le capteur numérique : œuvrant dans la sphère locale, demeurant à distance des circuits industriels, il injecte dans ses films les méthodes et les gimmicks visuels des grosses productions face auxquelles il n’a vraiment pas à rougir. A la façon de David affrontant Goliath, d’un petit pays tenant tête face à un adversaire grand comme un continent, Matthew P. Rojas se tient à la hauteur des grosses pointures sans rompre avec le monde où il a grandi. Il demeure un membre de sa communauté, à égalité avec les autres. Il travaille pour ce garage local comme on le fait au sein de la collectivité à laquelle on participe, en bon voisin.

Ce faisant, ses films disent quelque chose du rapport spécifique que l’Amérique entretient avec l’industrie en général, et la mécanique en particulier : on peut dire que les Etats Unis naissent véritablement avec l’arrivée du train dans les colonies situées le plus à l’Ouest. C’est, mine de rien, ce que raconte The Man who killed Liberty Valance, réalisé par John Ford en 1962. Son récit débute en 1910, lorsque le sénateur Ransom Stoddard arrive à Shinbone par le train pour s’y recueillir sur le cercueil de Tom Doniphon. Une vingtaine d’années plus tôt, c’est en diligence qu’il y arrivait, alors fraichement diplômé en droit. Entre ces deux arrivées en ville, avec le train, c’est l’ordre de l’Etat fédéral qui s’est durablement installé, pacifiant la vie commune de cette bourgade située en bordure de Mexique. Mythe fondateur, L’Homme qui tua Liberty Valance montre à quel point les racines de cette Amérique ci sont liées à l’énergie industrielle du moment, la vapeur et, donc, à la mécanique.

Ce lien entre la civilisation américaine et les machines, c’est la bagnole qui en a un peu pris le relai, et le soin qu’on prend à l’entretenir. Et c’est pour cette raison que les émissions tournant autour des garages et des mécanos ont un tel succès aux USA : elles ont, là, un sens qu’elles ont moins chez nous, car elles racontent, en filigrane, les racines dans lesquelles ce Nouveau Monde puise son énergie actuelle. C’est la raison pour laquelle, aux Etats-Unis, on entretient comme un patrimoine culturel national l’aptitude à entretenir, réparer et améliorer artisanalement les bagnoles : elles ne doivent pas devenir des boites noires au cœur desquelles des algorithmes inconnus feraient leur œuvre, inaccessibles à la compréhension et au bricolage maison. Et quelque chose me dit que, chez Tesla, c’est quelque chose à quoi on réfléchit, un élément sur lequel on travaille pour que les modèles vendus racontent l’histoire de leurs propres concepteurs. A ce titre, les difficultés du développement du Cybretruck le rendent plus humain : tant qu’il ne sort pas, on a en tête les ingénieurs s’arrachant les cheveux sur son industrialisation, on les a en tête, manches retroussées sur l’engin, bricolant le pick-up pour en faire ce que les clients auront, un jour, en mains. Il est même probable que le lien permanent tissé entre Tesla et Space X joue en partie ce rôle : inscrire la marque de bagnoles électriques dans une tradition américaine faite de mécaniciens géniaux mettant tout leur savoir-faire personnel dans la réalisation concrète de machines surpuissantes.

C’est cette histoire du mariage réussi entre hautes technologies et artisanat que raconte Matthew P. Rojas. Et il le fait en injectant la conception d’objets 3D au beau milieu d’un atelier tout ce qu’il y a de plus traditionnel. Ce faisant il met en lumière les visages des mécanos, il se sert de la technologie pour injecter quelque chose de spirituel et d’humain dans la mécanique. A vrai dire, Rojas me fait penser à Bergson : à la fin de son plus beau livre, Les deux Sources de la Morale et de la Religion, l’immense philosophe se refuse à opposer spiritualité et technique : pour lui, c’est précisément le développement technique qui servira de rampe de lancement à la spiritualité de l’humanité. Depuis que j’ai lu la fin de ce livre, je ne peux pas m’empêcher de penser à Bergson à chaque fois qu’une fusée décolle.

« L’homme ne se soulèvera au-dessus de terre que si un outillage puissant lui fournit le point d’appui. Il devra peser sur la matière s’il veut se détacher d’elle. En d’autres termes, la mystique appelle la mécanique. »

L’industrie américaine ne plie pas les hommes sous le poids des machines, car elle ne cesse de rappeler que derrière chaque mécanique, il y a des hommes qui pensent, des hommes qui conçoivent, des hommes qui réalisent, fabriquent, améliorent, entretiennent et réparent. C’est ce lien entre les moteurs, les transmissions, les liaisons au sol et l’humanité que Matthew P. Rojas met en scène ; cette façon dont les hommes s’humanisent à travers les machines qu’ils fabriquent. Tel Charlie Chaplin dans Modern Times, homme parmi les hommes, il plonge dans l’atelier et la chaine de production ses propres outils de production pour saisir la façon dont, en forgeant le métal, en coulant les matières synthétiques, les ouvriers travaillent aussi à se faire hommes.