On dit que les plus grands marins ne savent pas nager. L’un de nos plus grands chanteurs, lui, avait depuis des années le souffle court. Et comme les grands pilotes franchissent les longues courbes en apnée, exploitant chaque atome d’oxygène encore consommable dans la moindre des alvéoles de leurs poumons, ses cordes vocales tiraient de la moindre parcelle de son souffle coupé des vibrations dont on se demandait si elles venaient bien de lui, ou des machines électroniques que, depuis ses débuts, il utilisait comme instruments de son art. Ça faisait longtemps que Christophe ne faisait qu’un avec la machine.

Jukebox, flippers, projecteur de film dans sa propre salle de cinéma pour laquelle il achetait, hors-la-loi, des copies de ses films préférés, synthétiseurs qui meublaient son salon, à l’angle du Boulevard du Montparnasse et de la rue Campagne-Première, là où à la fin d’A Bout de souffle Michel Poiccard dans le corps de Belmondo, tombe à terre. Qu’est-ce que c’est, dégueulasse ? C’est entre autres le fait de nous laisser sans voix. Du moins sans la sienne. Certes, il en avait peu, mais il était passé maître dans l’art de tirer de ce matériau rare et précieux ces ondes dans lesquelles on baigne aujourd’hui, le cerveau entre les deux électrodes du casque audio. Les électrochocs sont faits pour soigner. Et depuis quelques jours, du fond de sa salle de réa, alors qu’on le savait malade et qu’on l’écoutait déjà, par prémonition et pour se préparer au pire, c’était encore lui qui nous soignait.

Christophe vivait au milieu des machines, sans hiérarchie entre la mécanique – ce jukebox de Serge Gainsbourg encore chargé des 45t qu’ils écoutaient ensemble, le piano à queue qui trônait dans son salon – et l’électronique. Les synthés dernier cri tenaient tête au piano, envahissant une bonne partie du salon, longeant l’arc-de-cercle de la baie vitrée ouverte sur les rues, comme le tableau de bord d’un supersonic que Christophe, c’est connu, pilotait surtout de nuit.

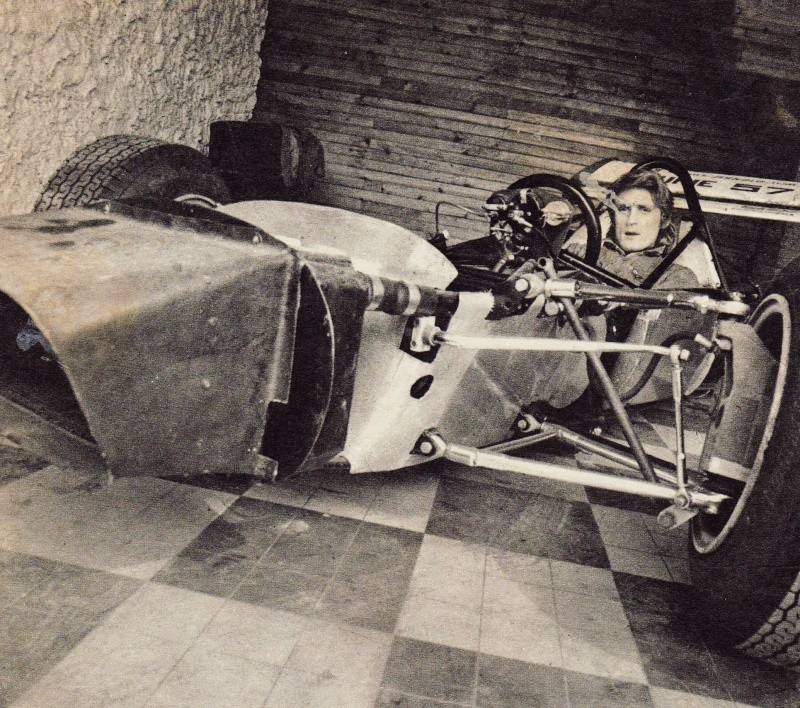

Et puis, machine reine dans le monde mécanique, les bagnoles, que Christophe posséda, nombreuses, qu’il pilota jusqu’au jour où il n’eut plus le permis, pour avoir un peu trop conduit de façon pas permise. C’est un problème, quand on est extraordinaire, de devoir rouler à l’ordinaire. Pourtant, ne plus pouvoir prendre le volant n’entama en rien son amour des belles bagnoles. Il renonça au volant comme d’autres renoncent à l’alcool. D’un coup, en puriste et par refus de devoir plier sa conduite à des règles, à des limites. La compensation, il l’a trouvée dans la parole, profitant de presque chaque interview pour causer bagnoles, et il l’a aussi installée, profondément, dans sa musique.

Il suffit de l’écouter un peu pour le sentir : comme Vivaldi pouvait évoquer musicalement le souffle du vent et le cours de l’eau dans un ruisseau, il y a dans bon nombre des œuvres de Christophe une restitution musicale d’une reprise à bas régime sur un V12, des stridences des montées haut dans les tours, au bord du rupteur, de la résonance particulière que produit un moteur un peu pointu, avec ses échappements en métal léger libérés de toute forme excessive de sourdine quand on passe sous un pont en pierre, de l’harmonie maintenue sur un accord constant quand on trace sur l’autoroute. Il y a quelque chose de l’expérience automobile dans sa musique, et il y avait aussi quelque chose de musical dans son approche de la bagnole.

Une expérience sonore en particulier permet de sentir à quel point cette musique a quelque chose à voir avec l’expérience mécanique, quand il rend hommage à Enzo Ferrari dans l’album qui porte son propre patronyme : Bevilacqua. Neuf minutes de contemplation rêveuse, comme le souvenir de plaisirs tellement anciens qu’ils se tiennent à la limite des terres connues, prêts à se jeter dans l’espace vide du mythe. Ce n’est pas vraiment une chanson, ce ne sont pas vraiment des paroles. C’est une expérience sonore dans laquelle le cerveau, tel un passager, éprouve les accélérations en sortie de grande courbe, les longues lignes droites avalées à vitesse de croisière, la descente de deux rapports accompagnée d’un petit coup de gaz histoire d’accompagner la dégringolade des pignons dans la boîte de vitesse, l’arrivée en Italie, la balade en bord de mer, les échos d’une fête de village sur une place qu’on contourne en roulant au pas, pour ne pas déranger puis, allez, une petite virée sur la corniche, décapoté. Ce n’est pas une imitation, et ce n’est pas l’expérience d’une course mise en musique, ni un morceau qu’on mettrait dans une playlist pour rouler. C’est la condensation en sons d’une forme de vie, mélange de sérénité et de tension, synthèse de qu’il y a de profondément apaisant à pouvoir déchaîner les foudres mécaniques à la moindre vibration du pied droit, celui-ci grâce auquel Jupiter déclencherait la foudre s’il existait encore.

Ce pouvoir, Christophe le détient dans ses dix doigts posés sur le clavier maître, les machines s’accordant à sa voix pour en tirer plaintes et montées en régime, mélopées et râles. Il y a quelque chose de la mécanique encore froide dans son timbre, quelque chose de pas tout à fait humain en fait, comme l’ont toujours été les voix de ceux qui avaient pour mission de transporter les autres dans des dimensions supérieures : ces tessitures ont toujours été artificiellement travaillées, déformées, transformées pour en faire des voix inhumaines, venues d’ailleurs : masques des tragédiens antiques qui étouffaient et réverbéraient la voix, voûtes des cathédrales provoquant un mélange d’échos et d’infini sustain, castration censée restituer la voix perdue des anges, multiplication des cordes vocales dans les chœurs, dédoublement, décuplement du volume sonore pour aller jusqu’à la tonitruance; puis sont venus l’enregistrement, la restitution de la voix alors que le chanteur n’est plus là, et les multiples traitements du son auxquels on peut soumettre le chant : amplification, autotune et vocoder, qui n’est rien d’autre que la continuation par d’autres moyens des transformations antiques et classiques. Simplement, là où des générations de chanteuses et chanteurs d’opéra ont travaillé leur chant pour restituer la parole surhumaine des êtres suprêmes, Christophe aura filtré ses incantations pour s’intégrer plus profondément dans la vibration intime des machines. Et curieusement, il y a quelque chose d’immensément spirituel dans une telle mécanique ondulatoire.

Il y a un passage d’une oeuvre majeure, philosophique et littéraire, auquel me font souvent penser les sonorités artificielles, qu’elles sortent d’un compartiment moteur ou d’enceintes massivement amplifiées. Quelques mots écrits par Bergson dans Les Deux sources de la morale et de la religion : » L’homme ne se soulèvera au-dessus de terre que si un outillage puissant lui fournit le point d’appui. Il devra peser sur la matière s’il veut se détacher d’elle. En d’autres termes, la mystique appelle la mécanique. » Quand la voix de Christophe prononce le nom « Enzo Ferrari », ce n’est plus simplement un mot ou une suite de lettres, c’est une vocation. Si un quelconque dieu avait prononcé ce nom pour désigner celui qui le portait comme un nouveau prophète de l’Automobile, c’est exactement ainsi qu’il l’aurait prononcé, et il n’aurait rien ajouté à ce nom, car tel qu’il est prononcé là, il contient déjà l’admission d’air, le changement de vitesse, le coup de pied droit et l’échappement. Ce chant n’est plus un chant, c’est une invocation, un dernier sacrement pour la route prononcé par le saint protecteur des conducteurs. Les noms sont des prémonitions.

L’ironie du sort veut qu’on ne puisse pas se tirer faire un tour en bagnole pour rouler sans but, nuit tombée, à la seule lueur des diodes du tableau de bord, de la réflexion des phares sur la surface fluorescente des panneaux de signalisation et des lampes au sodium des réverbères, quelques constructions sonores de l’ingénieux du son pulsant dans la sono. Peu importe, on peut faire l’inverse, lancer sa musique et, les yeux fermés, rouler sur les voies rapides d’un hypothétique temps à venir. Les rocades y sont grandioses, les autoroutes sans fin; clignotant gauche, on s’y engage avec fluidité sur un cluster de guitares monté en loop, sur une suspension faite de longues nappes planantes de synthé, la boite à rythme en métronome mécanique, régulant l’avancée sur régulateur, automatique. On peut laisser reposer la jambe droite et se laisser couler dans la perspective, au-delà du capot tendu vers l’horizon.

Depuis Aline, visage sur le sable dessiné comme on le faisait dans les années 60, à Océan d’amour, sa transfiguration tout droit venue d’un futur dont on ne sait même pas si on l’atteindra un jour, il y a le parcours d’une vie. C’est aussi une avancée vers le large, jusqu’à ne plus avoir pied, une plongée. Il nous faudra supporter l’apnée. Qu’importe, ça fait des semaines que notre chauffeur est branché sur des machines, fusion terminale. Le personnel soignant est au chevet de notre chagrin. Il ajuste le casque sur nos oreilles, monte le son et appuie sur play.

Nous voici en respiration, artificielle.