S’il y a bien un truc dont on se méfie, ce sont les apparitions automobiles dans les clips de rap. Royaume de la convenance déguisée en provocation, le clip de « musique urbaine » est souvent le signe paradoxal du grand respect des valeurs bourgeoises qui règne dans cette sphère musicale qui se veut rebelle et inconvenante. Habitat et lieux huppés, objets techniques très haut de gamme, ce genre est l’espace virtuel dans lequel quelques happy-few viennent tromper le sort que les statistiques prédisent théoriquement et que le déterminisme social réserve pratiquement à leurs semblables, inscrivant bien profond dans les têtes que mais oui, mais bien sûr, on peut être afro-américain et se tailler la part du lion dans la fortune internationale ; et les têtes écervelées qui bouffent du clip stéréotypé au kilomètre gobent le message cinq sur cinq, croyant tellement dur comme fer en ce nouvel Évangile qu’ils en deviennent eux mêmes les prophètes, colportant à leur tour un message dont ils sont les inconscientes victimes.

Mais réduire ces musiques à ce qu’en font, dans un projet commun, l’industrie du spectacle et la politique ultralibérale, c’est oublier qu’avant d’être un produit, ce genre est un art, spécifiquement apparu là où, précisément, on avait besoin de se payer de mots, à défaut d’accéder aux formes de pouvoir confisquées par les mieux placés. Et des mots, le rap en avait plein les poches des baggys, il en avait d’autant plus qu’à partir du vocabulaire commun il en fabriquait des nouveaux, plus rares, personnalisés, nés de ce milieu particulier auquel ils étaient parfaitement adaptés, comme des espèces nouvelles, mutantes, produisant une exclusivité qui avait la particularité économique d’être absolument gratuite : on ne perd rien à partager des mots. Le rap fut un bouleversement global. Dans la manière de produire du flow de paroles sans nécessairement en passer par l’écrit, en lançant la voix dans le vide, sans trop savoir à l’avance où elle allait aboutir, construisant des énoncés comme Indiana Jones traverse un pont qui n’existe qu’à mesure qu’il pose le pied dessus, à la seule force de la foi; dans la façon de construire l’évolution sonore d’un morceau, recyclant la musique existante, et ne cessant dès lors de lui rendre hommage, c’est à dire de la cultiver en ne la reproduisant pas à l’identique, mais en l’amenant sur des territoires jusque là inconnus, car inexistants ; dans la façon, aussi, d’accompagner cette effervescence sonore d’un univers visuel très marqué, qui aura su produire ses propres codes, dans les espaces géographiques, dans les vêtements, dans la narration, et, donc, dans les bagnoles.

Le problème, c’est qu’après avoir été ce mouvement par lequel l’homme dépasse la simple nature, la culture peut devenir à son tour une nouvelle nature dont il faut alors se détacher encore. L’arrivée des bagnoles dans cet univers fut, au début, un véritable dépassement, un décollage qui permettait, visuellement, de traverser des espaces jusque là interdits, car réputés sans intérêt, et puis dangereux, de toute façon trop excentrés pour mériter le détour. La bagnole permettait aussi d’emmener tout ce petit monde là où il n’avait théoriquement pas accès, les uptowns sur le continent américain, le centre-ville en Europe, puis de le ramener à la maison après la virée en ville (vous voyez le final du terrifiant Stress de Justice, mis en scène par Romain Gavras, autour d’une BX volée ? Eh ben voilà). Et puis ce qu’on voyait apparaître, c’étaient des automobiles comme on n’en voyait encore nulle par ailleurs : des vieilles berlines juchées sur des roues immenses, comme si on avait monté une 305 sur les trains roulant d’une locomotive à vapeur; on découvrait aussi les customisations recourant aux suspensions ascensionnelles, permettant aux voitures de sautiller ou, carrément, de faire de grands bonds sur place ! Soudain, sur les écrans s’étalait une nouvelle forme d’excès automobile, une mise en scène de la décadence liée à ce bien de production, une façon outrée d’adopter l’attachement à la voiture, en le soumettant aux lois nouvelles de cette autre culture qui semblait prendre tellement au sérieux ce qui est important aux yeux de nous tous, l’argent, les femmes, le lieu de vie, la réussite, la reconnaissance, la bagnole, que ça parvenait à rendre tout ça parfaitement ridicule. Dans l’imagerie rap, la bagnole est un pur accessoire de mode, un faire-valoir, un signe extérieur de domination. Oh mais, attendez donc, en fait, la voiture est donc dans le rap exactement ce qu’elle est pour le reste du monde, c’est juste que les rappeurs ne cachent pas ce penchant, au contraire, ils en poussent le curseur dans le rouge, mettant à jour ce qui, dans le fond, nous motive tous.

Le moment où ces codes nouveaux se figent en une nouvelle bourgeoisie esthétique, c’est le moment où ceux qui n’y comprennent rien, et veulent juste prendre le train en marche se mettent à singer les pionniers, transformant l’iconoclasme en une iconographie incontournable pour tous ceux qui veulent « en être ». Et c’est aussi le moment où soi-même, comme spectateur, on se met à chercher les rares exceptions à la règle (le Bad Girls de MIA, encore de Romain Gavras, ou le Gosh de Jamie XX de, bon sang, encore lui !) ; et parfois, on tombe sur des formes hyper-accomplies du modèle normatif.

C’est à cette catégorie qu’appartient l’objet vidéo publié il y a quelques jours par le collectif Cactus Jack, gouverné par Travis Scott, un film de neuf minutes qui sert de vitrine à l’album de moyen format sorti simultanément, nommé Jackboys. Neuf minutes d’ambiancement sonore, d’invitation à plonger corps et âme dans cet univers qui se développe, parfaitement parallèle et étranger au nôtre, prenant soin pourtant de tendre la main pour qu’on la saisisse, afin de se faire enlever. Neuf minutes de présence physique du collectif, incarné par les protégés de Travis Scott, Young Thug, Don Toliver (ici présent sur la plupart des refrains de l’album, posant quelque chose comme un liant mélodique sur l’ensemble des titres, et donnant une suite à ce qu’il avait su installer sur Can’t say, un des grands moments du monumental album de Travis Scott, Astroworld), Sheck Wes (vu récemment, pour ceux qui suivent ce genre de choses, au centre du déconcertant opéra de Kanye West, Nebuchadnezzar (mais c’est pas mal aussi, parfois, d’être un peu déconcerté)) et Chase B (un petit gars de Houston, comme Travis Scott).

Le mini-métrage, lui, est un véritable déluge de bagnoles, comme si une armada se constituait autour d’une BMW E30, une M3 en grande tenue d’apparat, en survet’, prête pour la compét’. Rampe de longue portée fièrement arborée en figure de proue, la série 3 est filmée en mouvements ascensionnels contournant lentement la bagnole comme on le ferait autour d’un édifice gigantesque. Son territoire, les avenues d’une de ces cités dans lesquelles sont en translations parallèles des modèles aux motivations diverses. L’un ramène à la maison le yuppie qui est son propriétaire, l’autre transporte une petite famille dans la nuit. A toutes les deux, ainsi qu’à leurs occupants, il va arriver des bricoles, parce que les membres du collectif sont dans les parages, et ils ne s’encombrent pas vraiment de précautions quand il s’agit de prendre la place du conducteur. Le Lambo Urus et l’antédiluvien pick-up Ford passeront ainsi entre leurs mains, pour cruiser entre potes ou pour trouver refuge et échappatoire.

Ici, la présence de la voiture fait sens, car elle est mise en perspective, en participant activement au récit, abritant et déplaçant les protagoniste à travers l’espace qui est le leur, mais peu à peu, la bagnole dévore le clip, constituant le coeur même de l’image, son objet essentiel. La BM, le pick-up ford, l’Urus, mais aussi la Lancer evo et la ribambelle de japonaises customisées semblent avoir leur vie propre. Elle sont certes habitées par des occupants, mais on oublie ceux-ci pour se concentrer sur leur présence au monde, la façon dont elles habitent un univers qui leur est manifestement dédié. Comme des divinités égyptiennes, elles asservissent les hommes pour qu’ils leurs taillent des édifices à la mesure de leur démesure. L’oeuvre majeure de ces esclaves est une nécropole géante dans laquelle dorment pour l’éternité les carcasses, incarnations successives, des générations durant, de l’âme même de l’automobile. « Incarnation » n’est pas le bon mot pour désigner ce processus qui donne matière à ce qui, sinon, demeurerait une idée. Le corps automobile est fait de métal, de carbone, de caoutchouc, c’est un corps technique, une peau faite d’un croisement de matériaux sélectionnés pour leur rapport poids/résistance, recouvrant une machine abritant elle-même des corps biologiques. A la mort d’une auto, la casse est sa sépulture. C’est à une véritable Toussaint mécanique que le mini-métrage Jackboys invite. Derrière la BMW se prépare une procession au milieu des épaves rassemblées en leur dernier parking. Derrière la bannière de Cactus Jack fièrement portée en bandeau pare-soleil, c’est une messe métallique qui se joue, un requiem pour bielles et compresseurs, la fin d’un monde, une apocalypse.

Il faut bien un jour que les Esprits se fondent en une seule et même divinité, et que les catacombes à ciel ouvert laissent place à une forme consciente d’elle-même, aboutie. En un plan, le film quitte cette cité des morts pour laisser place à ce qui se présente, simultanément, comme la divinité nouvelle et son propre monument. Au milieu de l’image trône une pyramide en forme de pick-up ; à moins que ce soit l’inverse. Un cybertruck trône là, comme un monolithe qui aurait épousé les pans coupés d’un design dévoué à ce genre de furtivité qui précède l’agression caractérisée. A son côté, une créature faite à son image sans pour autant atteindre sa perfection formelle, acceptant le rôle d’adjointe, la sentinelle quad veille au grain, lance flammes made in Boring company en bandoulière. Scott Travis évolue au milieu de ces êtres supérieurs, accomplissant les rites dont il semble être le prêtre, et le rap la musique liturgique. Le Cybertruck, hiératique, ne bouge pas. Sa porte s’ouvre sans en dévoiler l’intérieur, et l’officiant s’y introduit, disparaissant comme derrière l’iconostase d’une église orthodoxe.

Neuf minute, dans l’ordre des choses éternelles, ce n’est pas très long. C’est même trop court. Peu importe, le collectif joue les prolongations dans, à ce jour, deux clips supplémentaires, dédiés à des morceaux de l’album. Gang gang, qui s’ouvre dans l’ossuaire d’acier et se déroule autour du panthéon révélé dans Jackboys, M3 projettant la lumière divine, Cybertruck planté là comme un immuable bloc de métal brut. Autour, la nuit percée par le faisceau rasant des longues portée, et l’effervescence des prêtres flanqués de leurs enfants de choeur, tout un peuple portant à l’incandescence ce qui nous habite tous, mais que nous prenons soin de planquer soigneusement : une insatiable soif de mouvement et de destruction, le projet global de constituer ce monde en un impeccable amoncellement de déchets, la volonté d’en finir. Et en supplément, aujourd’hui même, GATTI, qui lâche les frangines Veyron et Chiron dans la nuit, comme des Neon Demons vampirisant les avenues, absorbant la substance du monde sur leur passage. Débauche de fric, mépris pour ce qui n’atteint pas ce genre de sommet, focalisation totale sur les premiers de cordée gesticulant au sommet des attitudes copiées collées dans Fortnite.

Le rap n’est que la mise en oeuvre d’un principe dont les contes nous avaient déjà donné un présage : on plante un miroir au milieu du psychisme, et on lui demande « Dis donc miroir, y a-t-il au monde plus beau que moi ? ». Question rhétorique, vérification d’usage qui tourne au jeu de massacre. Le rap est un miroir qui nous dit nos quatre vérités et qui nous demande en retour, « T’es-tu bien regardé ? ». Plus on regarde le rap, plus on l’écoute, et plus on pense aux mots de Jean Rouch dans Les Maîtres fous : « Venus de la brousse aux villes de l’Afrique Noire, de jeunes hommes se heurtent à la civilisation mécanique. Ainsi naissent des conflits et des religions nouvelles. Ainsi s’est formée, vers 1927, la secte des Haouka. Ce film montre un épisode de la vie des Haouka de la ville d’Accra. Il a été tourné à la demande des prêtres, fiers de leur art, Mountyeba et Moukayla. Aucune scène n’en est interdite ou secrète mais ouverte à ceux qui veulent bien jouer le jeu. Et ce jeu violent n’est que le reflet de notre civilisation ».

Il y a dans le rap quelque chose qui se joue, de nous :

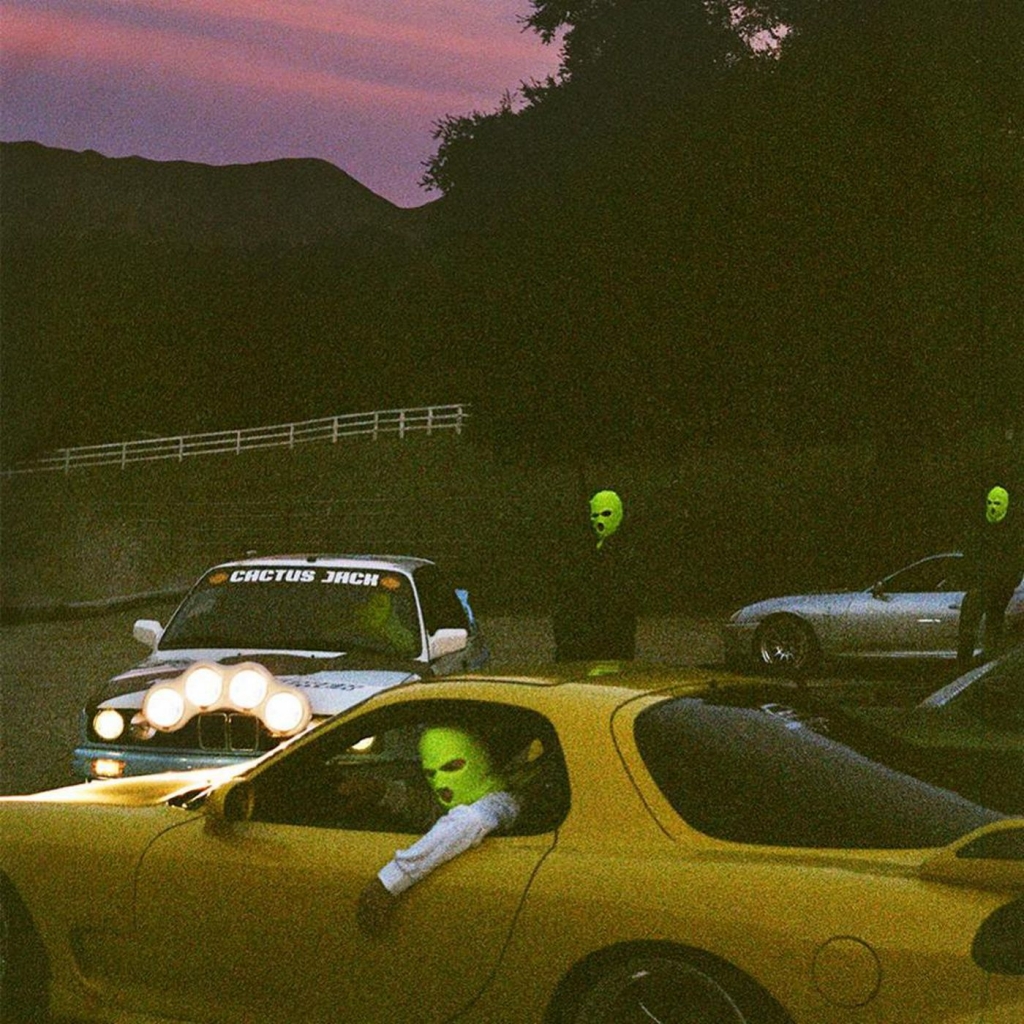

Et pour finir en beauté, la pochette de l’album, qui est une photographie dont l’auteur est, en toute simplicité, Harmony Korine. Autant dire que le peu d’intuition qu’on a sur ce que propose le rap quand il passe à l’image, on le doit en bonne partie à son oeuvre.