A propos de :

Turbo Killer

Clip et trip de Seth Ickerman

pour le titre de Carpenter Brut. extrait se son album Trilogy

Le clip se trouve en toute fin de l’article

Il y a un passage, dans un ouvrage fantastique (comme toute son oeuvre d’ailleurs) de Henri Bergson intitulé Les deux Sources de la morale et de la religion, qui dit ceci :

» L’homme ne se soulèvera au-dessus de terre que si un outillage puissant lui fournit le point d’appui. Il devra peser sur la matière s’il veut se détacher d’elle. En d’autres termes, la mystique appelle la mécanique. «

Et un de ces jours, j’en ferai l’analyse juste pour vous, parce qu’il n’est pas juste que seuls mes élèves puissent bénéficier d’une telle lumière. Mais pour l’heure, on va juste se garder ces deux lignes dans un coin de l’esprit, afin qu’elles accompagnent mentalement ce qui suit. Retenons seulement ceci : ceux qui pensent que le développement de l’esprit – appelons ceci « spiritualité », puisque c’est précisément ce que ce mot désigne – et la technique – y compris mécanique – s’opposent, se trompent. L’esprit a besoin de machines et d’un pas de tir pour prendre de l’altitude.

Grosse introduction, au cours de laquelle va émerger la question « Et les bagnoles dans tout ça ? », question qui sera justement le titre de la prochaine partie (c’est bien fait hein ?). Vous pouvez la sauter, si vous êtes du genre à préférer rater quelque chose.

S’il y a bien un courant qui a profondément compris ce qu’il y a d’émancipateur dans la technique, c’est le mouvement cyberpunk. Et on devine ce qu’il faut de lucidité pour affirmer ce genre de chose sans faire preuve d’une consternante naïveté. Conscient de l’emprise que pouvait constituer le développement des machines de toutes sortes sur l’humanité, il n’en a pourtant pas tiré la conclusion qu’il fallait mettre fin à tout recours aux dispositifs mécaniques et numériques. Au contraire, il a postulé que puisqu’il s’agit de technique, alors c’est compréhensible, et donc préhensible pour tout être humain doté d’un minimum d’aptitude au raisonnement (bref, de tout être humain). Il faudrait aujourd’hui apporter bon nombre de nuances à ce postulat, tant sur la nature compréhensible des dispositifs dans leur ensemble que dans l’aptitude réelle de chacun à les comprendre (ce n’est pas que certains, par nature, en soient incapables, c’est plutôt qu’on a réussi à faire en sorte que les esprits soient « un peu » occupés à autre chose…), mais le postulat de fond demeure intéressant, et relativement juste : on peut retourner les machines contre l’usage aliénant qu’on en fait, en reprenant le contrôle sur elles, et en les utilisant à d’autres fins. Et dans le monde qui est le nôtre, ça signifie de les utiliser en dehors du cycle pervers de la production/consommation de marchandises, cycle qui ne génère qu’un tas de plus en plus grand de déchets, et qui fait du monde une vaste poubelle sans apporter aux existence un tant soit peu de sens supplémentaire. Au contraire, bien au contraire.

Et si le cyberpunk s’est construit sur l’imaginaire d’un monde technique détourné de ses objectifs consuméristes, il ne peut trouver du sens qu’à la condition de voir dans les dispositifs économiques et financiers des moyens qu’il s’agit, à leur tour, de pervertir pour les mettre au service d’autres objectifs que le seul profit de quelques uns.

J’avais envie d’écrire que l’économie parallèle, ça connaît bien Raphaël Hernandez et Savitri Joly-Gonfard. Mais n’appelez pas la police pour autant. Le parallélisme, c’est avant tout leur façon de travailler en binôme, au point d’avoir un pseudo commun. Ne dîtes donc pas que leurs films sont réalisés par Raphaël Hernandez et Savitri Joly-Gonfard. Dîtes que vous allez voir le nouveau film de Seth Ickerman, comme on dit qu’on attend la nouvelle œuvres des sœurs Wachowski ; à ceci près qu’ici, la fusion est artistiquement actée, chacun ayant laissé de côté, dans le cadre de leurs projets communs, son nom de jeune homme. Parallélisme économique, aussi, parce que jusque là, Seth Ickerman surfe sur des réseaux de financement, de réalisation et de distribution qui ne sont pas du tout ceux que parcourent d’habitude les œuvres projetées sur grand écran. C’est une des raisons pour lesquelles ils travaillent sur des échelles de temps inhabituelles, qui égarent un peu le spectateur. Ainsi, leur première oeuvre à sortir en salle, Blood Machines, fera son apparition pour le public français le 1er Septembre, alors que depuis quatre ans on voit sur les médias numériques des images annonçant sa sortie. En réalité, le film a déjà écumé les festivals de « films de genre » en 2019, et ceux qui l’ont financé ont déjà pu le voir. Car, économiquement, Blood Machines s’est construit sur un financement Kickstarter. Du mécénat en somme, mais pas tout à fait à la façon dont peuvent le concevoir les milliardaires. Résultat, une diffusion confidentielle, qui se déploie comme on se donne en douce une bonne info qu’on a presque envie de ne pas voir trop amplement partagée. Et un temps d’exposition ultra court pour la sortie en salles : du 1er au 4 septembre. Puis rideau. Ce que tous les autres réalisateurs vivent comme une contrainte, Seth Ickerman en fait son procédé.

C’est ça, l’univers cyberpunk. Et pour eux, ce n’est manifestement pas une posture, c’est simplement le moteur qui leur permet d’avancer.

Le parallélisme, c’est aussi ce qui caractérise l’univers visuel déployé par Seth Ickerman. On est loin, très loin, de l’habituelle odeur de renfermé dans laquelle aime parfois s’enfermer le cinéma français. Moi, mes désirs, mes tourments, mes désirs-tourments, ma petite personne que je rêve plus grande qu’elle n’est tout en la mettant en scène toute, toute petite; bref, moi et mon manque de vision collective. Autant dire qu’avec Blood Machines, on roule, vite, fenêtre grandes ouvertes, laissant un vent fou entrer dans ce qui sert de véhicules, au point de ne plus très bien voir le paysage défilant sur les côtés ni la route, devant. Il faudrait peut-être même penser à attacher sa ceinture, car Seth Ickerman a programmé sur le GPS de sa machine des coordonnées qui se situent hors des zones cartographiées, et de toute évidence, ce véhicule est dépourvu d’airbags, et il ne semble pas que le freinage fasse partie du projet. L’image et le son envahissent l’espace connu, dans toutes ses dimensions ; du moins celles qui sont perceptibles. Localisation ? Quelque part. Univers parallèle au nôtre. Tangentiel peut-être, mais à une telle échelle, vues depuis un œil humain, tangentes et parallèles, c’est du pareil au même.

Et si ce monde visuel est en même temps étranger et familier, ce n’est pas seulement parce qu’il s’agit de SF. C’est surtout qu’il s’agit de cinéma.

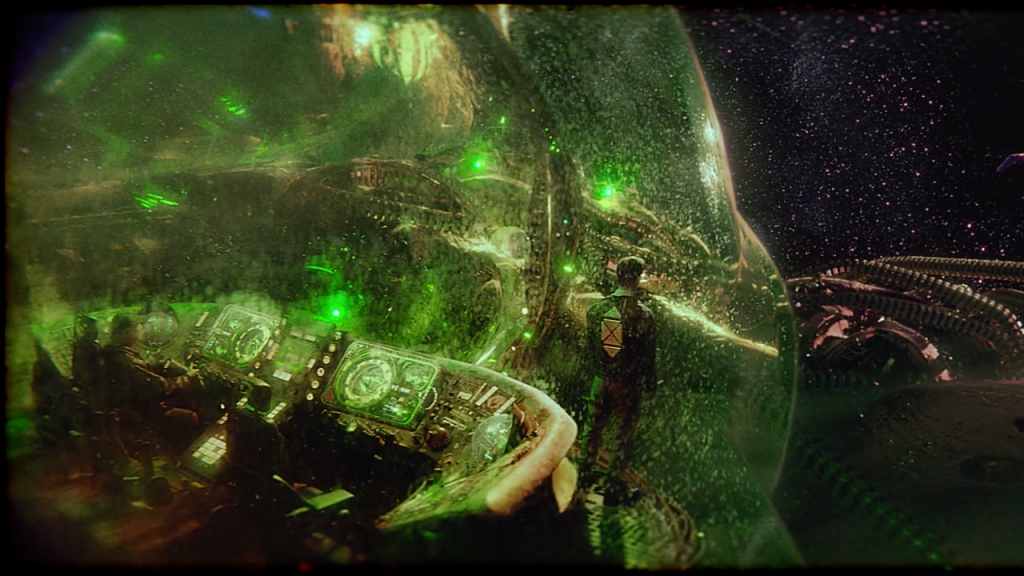

Car, si dans Blood Machines on ne sait plus du tout où on est, et pas trop où on en est, on trouve pourtant des repères qu’on a déjà tous croisés dans l’espace plat de l’écran de cinéma. Et ça remonte loin. Il y a du Mélies dans l’art de produire les effets esthétiques avec les moyens du bord, dans cette façon de bricoler un univers total avec un peu d’astuce, d’espièglerie, et une bonne grosse dose de persévérance. Il y a, évidemment, du Fritz Lang dans ce gynoïde posé au milieu du vaisseau. Du Hans Ruedi Giger ingurgité, puis régurgité par Ridley Scott dans les structures biomécaniques des vaisseaux. Du George Lucas dans la dimension épique et mystérieuse. Du George Miller pour le bordel Mad Maxien qui semble être la structure majeure de cet univers., du Luc Besson dans le casting et dans cette soif de réaliser qui fait penser aux débuts prometteurs du Dernier combat, mais aussi dans cette façon d’indiquer ce qu’aurait pu, et dû être Valerian, si les moyens n’avaient pas pris le pas, monstrueusement, sur les fins, du Zack Snyder pour cette façon de faire tomber les barrières entre le mythique et le réel, focussant sur le premier plan pour le détourer brutalement de tout ce qui se trouve derrière, comme si deux couches du même monde – à moins que ce soient carrément deux mondes différents – étaient superposées l’une sur l’autre, étanches, mais parallèles, entretenant une tension permanente qui leur permet, simultanément, d’exister. Et puis John Carpenter, pas seulement parce que la BO, puissante comme une première écoute de Justice, est signée Carpenter Brut, mais aussi parce que tout ça fait quand-même pas mal penser à Dark Star pensé par Dan O’Bannon et réalisé en 74 par Carpenter. L’ombre de ce cette étoile noire plane sur l’univers de Blood Machines, cinématographiquement, et musicalement. Enfin les frères puis soeurs Wachowski, sous toutes leurs multiples formes, référence permanente des frères Ickermen, parce qu’il faut bien achever cette liste, et qu’on n’ose pas encore y glisser les noms de réalisateurs russes auxquels on pense pourtant, parce qu’on sent que chez ces deux là qui font tellement la paire qu’ils n’en font plus qu’un, il y a ce potentiel ci, aussi. Et on en oublie sans doute encore beaucoup. On aimerait avoir le cerveau branché sur le leur, juste le temps de télécharger leur banque de données cinématographique. Quoique, à vrai dire, il suffise de poser ses fesses dans le fauteuil rouge d’une salle de cinéma, d’ouvrir les yeux pendant à peine une heure et d’accepter de se laisser faire pour que le transfert se fasse, le plus naturellement du monde. Manifestement, eux-mêmes ont vécu quelque chose de ce genre en regardant Matrix, et ont appris le cinéma comme on y apprend le kung-fu.

Et les bagnoles dans tout ça ? (ne l’avais-je pas promis ?!)

Il se trouve que, curieusement, l’univers lancé en roue libre de Blood Machines a préexisté au film lui-même, dans un clip qui est à lui seul un film, tant il se présente comme une oeuvre totale, complète, dont les effets dépassent largement les quatre minutes durant lesquelles ses images en mouvement se déversent dans nos yeux écarquillés.

Le même univers, donc, créé en 2016. Avec des vaisseaux, des planètes à la dérive, mais aussi des bagnoles. Enfin ! Et pas n’importe lesquelles. Au casting de Turbo Killer, on trouve en effet une Ford Thunderbird, deux Mustang, dont l’une avait été déjà vue dans un précédent métrage, intitulé Ickerman, une Mercedes 600 Pullman, une première Lamborghini, Miura, et une seconde, Countach. Toutes élevées au rang d’objets sacerdotaux, mises au service d’un culte obscur, dont on ne saurait dire s’il vient du lointain passé, ou d’un futur non advenu, comme si la structure temporelle de l’univers était une courbe dessinant la trajectoire d’une hélice en ascension, reproduisant à chaque cycle le même tracé, mais un étage plus haut. Mêmes motifs, sous une forme nouvelle. Rites anciens, et donc sacrifice, sous l’éclairage croisé de ces six paires de phares. La mécanique, le mystique. Vous aviez gardé ça en mémoire ? Pourtant, des esprits adverses veillent, pas vraiment plus rassurants, et font capoter la messe noire, au volant d’une Corvette C3 Stingray, lançant l’escadrille de cultes automobiles dans une course cinglée, qui emprunte ses trajectoires au Speed Racer des Wachowski, dont Turbo Killer pourrait être une déclinaison qu’on aurait plongée dans un bain d’acide afin de lui faire perdre tout aspect glossy, d’en délaver les couleurs, de couper la lumière, et de plonger le tout dans l’obscurité, comme si le soleil, ou son équivalent local, avait perdu toute force, répandant le froid autour de lui, dans un recoin nécrosé de l’univers qu’un être supérieur et bienveillant aurait considéré comme un membre à amputer, stocké quelque part dans un bocal, sur une étagère, dans un cabinet de curiosités visité, tous les trois ou quatre millions d’années, par une divinité venue là tromper son éternel ennui. De façon absolument miraculeuse, on vit cette poursuite. C’est à dire qu’on l’éprouve cinétiquement, on en perçoit les changements de trajectoire, le déport des masses, les forces centrifuges qui mettent les pneus à l’épreuve, les contraignant à flirter en permanence avec les lois de la physique censées dicter leur degré d’adhérence. On enregistre toutes ces données et on en fait un monde qui devient pendant quatre minutes LE monde. Autant dire que si jamais on se sentait un peu confinéici-bas (et il semble que ce sentiment soit partagé par tous les fans des Wachowski), alors ce cinéma est un dé-confinement à lui tout seul.

On en fait beaucoup avec le fantasme de la vitesse au volant, expérience évidemment plaisante, vécue par quelques happy-fews privilégies qui s’ingénient à persuader tous les autres que leur tour viendra – comme s’ils allaient un jour céder leur place. De toute évidence, Seth Ickerman n’a pas les moyens de s’offrir une Countach. Pourtant, s’il sait quelque chose de ce qu’est la vitesse, au point de pouvoir en restituer la sensation et d’être capable de la partager, c’est que celle-ci n’est pas qu’une question de mécanique et de puissance, c’est une sensation qui est directement liée au rapport entre un œil qui regarde, un esprit qui enregistre une succession d’images et quelque chose qui est en mouvement. Se déplacer à la vitesse de la lumière dans un univers vide serait équivalent au repos le plus complet. Il faut que quelque chose ne bouge pas pour que la vitesse de ce qui bouge ait un sens. C’est là la définition du cinéma : enregistrer un mouvement depuis un point fixe, puis on complexifie le dispositif en mettant le regard lui-même en translation pour lui faire enregistrer un autre mouvement. Tout le cinéma tient dans l’art de conjuguer des mouvements relatifs. Et ce carburant, Turbo Killer l’absorbe comme les dragsters avalent du Nitrous-Oxide : tout cru. Ce que la tectonique des plaques fait subir aux plaques continentales, Seth Ickerman l’applique aux écrans sur lesquels il propulse ses images, quatre minutes durant.

Parce que c’est du cinéma, et que cet art réclame habituellement une armada d’opérateurs et des moyens qui relèvent de la haute finance, parce que Seth Ickerman évolue dans un genre qui ne peut que difficilement rester aussi artisanal que peuvent l’être les projets de Michel Gondry, on se dit que ces deux gars qui n’en font qu’un pourraient légitimement prétendre à d’autres traitements. On verra alors si leur art tient plus à l’économie de moyens dans laquelle ils se trouvent maintenant, ou s’ils ont en tête des merveilles qui justifieront qu’ils emploient les grands moyens pour les mettre sur l’écran. On sent bien qu’une des raisons de l’émerveillement actuel tient à la modestie de ce qui est mis sur le tapis pour parvenir à un tel résultat. Pour autant, on a peut être tort de nourrir de telles craintes. Il en va de l »argent comme des ordinateurs et des machines : on peut, cyberpunkement, en détourner l’usage. Reste qu’il est ce qui peut, aussi, s’accumuler comme une force gigantesque dont aucun traité n’interdit la prolifération.

Il faudra à Seth Ickerman une sacrée force de caractère et un certain sens politique pour ne pas faire des moyens, et non des fins, le motif de son activité. Mais des exemples existent déjà de telles capacités de résistance. Plus on regarde Turbo Killer et Blood Machines, plus on se dit qu’on est en train d’assister à l’émergence d’une sorte de Shaka Ponk cinématographique : une capacité titanesque à produire un effet monstre, associée à une haute conscience des moyens mis en oeuvre pour parvenir à un tel résultat. Ajoutons à cela un sens inné du partage, et un savoir-vivre tenu aussi fermement qu’un bûcheron empoigne sa cognée; quelque chose qui fait penser à la common decency qu’Orwell repérait dans la dureté partagée du monde ouvrier et dans les luttes politiques. Et comme avec Seth Ickerman les lignes parallèles ont tendance à devenir réalité, on souhaite que ce genre de connexions mentales se transforment en véritables rencontres. Déjà, des bonnes volontés viennent à eux pour prêter main forte. Leur mécanique fédère des énergies qui les dépasse.

Ce qui est frappant dans ces images, c’est leur aptitude à partager ce qui est, théoriquement, destiné à n’être réservé qu’à quelques uns. On a tant vu, dans des clips prenant soin d’aller louer ce genre de bagnoles pour les mettre en scène devant la caméra, dans une absurde opération de promotion de soi en plus riche qu’on est, des bagnoles théoriquement véloces ne produire, absolument, aucun effet de vitesse, qu’on ne peut être que saisi par l’habileté avec laquelle Turbo Killer parvient à créer cette sensation avec des voitures miniatures filmées sur des tapis de jogging bricolés. Comme quoi la modestie est plus partageuse. Plus universelle aussi, parce que les films de Seth Ickerman ne sont possibles, dans leur réalisation comme dans leur réception, que si une culture commune leur préexiste. Il faut qu’un univers déjà partagé se soit déployé, pour qu’un monde nouveau naisse, et se développe à son tour. Alors on peut ajouter au plaisir de voir ce clip cette autre image, qu’on ne fait qu’imaginer : Raphaël Hernandez et Savitri Joly-Gonfard découvrant, en 2019, les clips accompagnant la sortie de l’album de Muse, Simulation theory, et rigolant de voir autant de fric dépensé pour un résultat aussi laid.

Ce partage, c’est celui de l’esprit. C’est ce sentiment que quelqu’un, quelque part, fait quelque chose qui n’est pas destiné à lui, mais à tous. C’est une question esthétique, et c’est aussi une question morale. Cette dimension économique, politique, il est simultanément surprenant et rassurant de la voir dans la trame même de Blood Machines, puisque le récit met en tension le mécanique et les forces de la vie, l’intérêt particulier consistant à s’approprier quelque chose pour en tirer ensuite profit et ce qui a pour vocation à être le bien de tous. Quelque chose, à l’intérieur de cet univers en mouvement, pense. Même observation dans Turbo Killer : une tentative égoïste consistant à accaparer la beauté d’une danse pour soi, et rien que pour soi, se heurte à une force cinétique qui emporte tout sur son passage et apporte cette beauté au monde, en offrande.

Il y a quelque chose d’inespéré dans ces apparitions. Et l’inespéré est souvent le signe de l’émergence de quelque chose de beau. Ca ne durera peut-être qu’un temps. On n’a même pas envie de dire qu’il faut en profiter tant que ça dure, parce qu’il est temps de sortir des logiques de profit. Cette expérience partagée de vitesse et de puissance, ce déploiement de forces vitales réclame plutôt qu’on en prenne soin, qu’on le cultive, qu’on le répande et qu’on l’aide encore à se déployer; qu’on le protège aussi de tout ce qui pourrait en faire un simple aliment dans lequel croquer pour le digérer dans son coin, ou un simple produit, ce qui revient au même.

Vous voyez l’intro du Power of love de Frankie goes to Hollywood ? » I’ll protect you from the hooded claw, keep the vampires from your door ». Ça colle pas mal à l’ambiance grand format de Turbo Killer. Une fois le calme revenu, on peut reprendre ses esprits et revenir à ces autres mots, qu’on peut relire dans un recueillement bienvenu :

» L’homme ne se soulèvera au-dessus de terre que si un outillage puissant lui fournit le point d’appui. Il devra peser sur la matière s’il veut se détacher d’elle. En d’autres termes, la mystique appelle la mécanique. »

Il faut bien que, de temps à autres, certains répondent à cet appel :