C’t-à-dire que l’mec arrivait

Tout l’monde a dit bonjour

Mais lui, il a pas dit bonjour

Il s’est fait niquer sa mère

Vlad, Bonjour

Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué ? Peut-être parce que la simplicité a ceci de supérieur à la complexité qu’elle est évidente. Simple, en latin, ça se dit semel plicare, et ça signifie « un seul pli ». A l’inverse, le compliqué est replié sur lui-même et réclame à être dé-plié pour qu’on en ait la pleine ex-plication.

A strictement parler, il n’y a rien à dire à propos de ce qui est simple : tout est déjà là, transparent, clair. Le complexe invite à la multiplication des mots, des interprétations et des discours, alors que le simple laisse tout le monde sans parole, il relève de ce qui va sans dire, ce qui se passe de mots.

La complexité, le monde automobile connaît bien. Ca consiste à en rajouter toujours plus. Aujourd’hui, toute nouvelle Mercedes se présente avec dans la voix synthétique un accent de la bouchère quand elle nous dit « Y a un peu plus d’écrans, j’vous les mets quand même ? ». Menus et sous menus, configs à n’en plus finir, couleurs d’ambiançage dégradées à la micronuance près, ce qui n’épate plus personne puisque nous sommes à ce point gavés de ce genre de gâteries qu’on les regarde d’un air nécessairement blasé : le summum de ce qui se fait n’est qu’une sous étape avant un énième dépassement dans le barnum Las Vegasien qu’est devenue l’automobile. Tous les aspects d’une bagnole doivent progresser en mode « Vers l’infini, et au-delà ! », suffisamment vite pour qu’on ne sache plus ce qui, finalement, accélère le plus : les bagnoles ? Ou la péremption des records qu’elles battent les unes après les autres ?

A un moment, le seul moyen de suivre le rythme de ce genre de progrès technique, c’est de devenir soi-même une machine, absorber les chiffres comme si on était une base de données, restituer les fiches techniques telles quelles, brutales comme un compte d’exploitation et, convaincu que si la mécanique dont on occupe le siège est sur un tableur excel meilleure que les autres, fermer les yeux, laisser l’autopilote doubler les autres et s’endormir rassuré. Bientôt, on pourra même se passer totalement de monter en voiture, on enverra notre signature sociale sous forme automobile déambuler sur les routes et on regardera depuis chez soi sur un mur d’images l’itinéraire parcouru par ce bloc de matière en mouvement ; pas pour regarder le monde, mais pour voir le monde en train de nous regarder à distance.

A force, on peut éprouver une forme de nausée face à ce leitmotiv qui veut que « plus, c’est mieux », confondant de façon très opportune quantité et qualité, tout ça pour qu’à la fin, on entérine tous en chœur la véritable arrière-pensée de ce fameux progrès et qu’on admette que « plus c’est cher, mieux c’est », rendant insupportable pour le plus grand nombre la nécessaire vie des communs des mortels qui meurent de honte de devoir se contenter de ce qu’ils ont, situation qui donne, politiquement, très exactement le précipice au bord duquel nous nous tenons : nous sommes prêts à sacrifier tout le monde, étrangers, concitoyens, voisins, belle-famille, famille proche, nos enfants eux-mêmes pour grapiller encore quelques miettes de pouvoir d’achat supplémentaire. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour rouler en Audi plutôt qu’en Skoda ? On n’irait pas jusqu’à faire des saloperies illégales, mais on aimerait bien qu’un parti politique pour nous promettre que, grâce à lui, la loi autorisera à devenir un salopard. Et ça tombe bien, c’est très exactement le délicieux menu que certains nous proposent.

Le premier jour du reste de nos vies

On prendrait bien un petit bol d’air, sous la forme d’un bon petit retour vers les données élémentaires de l’automobile. Quatre roues, un moteur, de quoi s’asseoir, de quoi conduire, un toit. Et voila. Au point où nous en sommes, quelle que soit la V-Max, le simple fait de se passer de tout le bordel qu’implique l’appartenance à la sphère des véhicules « performants » est, déjà, une promesse de plaisir et même, osons les grands mots, de bonheur. Parce qu’à un moment, on ne peut pas être en permanence dans la compétition dans tous les domaines de l’existence. Or l’automobile, à force, est devenue une métaphore de la vie toute entière. Voyons le bon côté des choses : si on apaisait cette sphère, on apporterait du calme à une bonne part du reste de nos vies.

Il y a des marques qui, dans le paysage automobile contemporain, se démarquent. Des constructeurs qui ne cèdent pas à la facilité consistant à en faire toujours plus, préférant se concentrer sur cette difficile mission : faire mieux. Dacia fait partie de ces marques, et ce n’est pas tout à fait un hasard si on s’intéresse assez régulièrement, sur ce blog, au travail réalisé par la filiale de Renaut : il y a là quelque chose d’autrement plus nécessaire qu’un système d’exploitation plus réactif au toucher multipoints. Les Dacia proposées en concessions valent le déplacement, mais les concept-cars ont aussi quelque chose à dire. Et si Manifesto nous parlait assez individuellement, Hipster a aussi vocation à s’adresser au citoyen qui sommeille en nous.

Commençons par une sorte d’évidence : si à la rigueur il revenait à Renault de ressusciter la R5 (et même si, depuis qu’on croise assez abondamment ce modèle dans la rue, on perçoit très nettement désormais à quel point cette nouvelle génération semble avoir été conçue à l’échelle 2, par rapport à la R5 originelle), c’est bien Dacia qui aurait dû proposer un revival de la Renault 4 : si la version 2.0 partage avec son ancêtre quelques formes identiques, l’esprit de fond à radicalement changé, la voiture populaire d’antan se présentant désormais comme une aspirante Countryman visant un prolétariat nettement plus à l’aise, capable de débourser plusieurs dizaines de milliers d’euros pour acquérir une voiture nécessairement électrique. Le populaire abordable, c’est le rayon de Dacia, et si le groupe Renault était cohérent dans l’attribution des missions, c’est à cette marque ci qu’il aurait fallu confier la réalisation d’une sorte de R4 contemporaine.

Pop’ Culture

Et à vrai dire, il y a quelque chose de cet ordre dans le concept Hipster. Dans l’esprit d’abord, car de toute évidence, il s’agit là de s’adresser aux classes populaires. Dans la forme ensuite, puisque comme la Citroën Ami, Hipster emprunte à son ancêtre son système d’ouverture des vitres avant, qui permet de reprendre non seulement une forme, mais aussi un usage, qui implique un geste singulier qui avait quasiment disparu de l’univers automobile : passer la main droite devant l’épaule gauche pour faire coulisser vers l’avant la partie arrière du vitrage et ouvrir ainsi l’habitacle sur le monde extérieur. Formellement, c’est comme la petite cousine Citroën le seul clin d’oeil du présent au passé, et c’est très bien que cela relève plus de l’usage que de la similitude visuelle. On a suffisamment vu de designs copiant des formes désormais dénuées de tout lien avec une quelconque fonction pour saluer l’hommage rendu à une fonction, plus qu’à un dessin.

Tout le reste est une proposition nouvelle qui ne doit rien au passé, si ce n’est une tendance nette à la frugalité. Hipster ne va pas aussi loin qu’Ami dans la radicalité, mais c’est parce que la Citroën devait, tout d’abord, être produite en série et vendue. Et pour cela, il fallait qu’elle respecte une législation particulière, celle des quadricycles à moteur, limitant énormément les prétentions de l’engin en termes de poids, de dimensions et de motorisation, ouvrant aussi la porte à une véritable économie de moyens, et donc à un prix particulièrement abordable. Hipster est un concept-car, et il a ceci de particulier qu’il ne correspond à aucune catégorie automobile répertoriée dans la réglementation européenne. Si Dacia était une marque japonaise, l’engin correspondrait à ce qu’on y appelle Keijidōsha, catégorie que nous nommons, ailleurs dans le monde, Kei-cars. Pour se faire une idée des contraintes liées à la conception d’un tel modèle on peut se rappeler qu’en France la Peugeot Ion était déclinée de la Mitsubichi I-Miev, qui était elle-même adaptée de la Mitsubishi i. Celle-ci, mesurant moins de 3,40m et pesant moins d’1,2 tonnes, correspondait à la législation réglementant les kei-cars japonaises. Mais en s’électrifiant, l’I-miev (et donc la Peugeot Ion) dépassait les normes de longueur et de poids et ne pouvait plus bénéficier des avantages administratifs de cette catégorie. On devine donc la somme de contraintes auxquelles doivent se plier les constructeurs qui veulent investir cette part du marché japonais. Mais on comprend aussi que la définition du marché est une démarche politique, et que celle-ci doit accompagner le projet industriel, de façon volontaire et stable (le contraire même de ce que fait l’union européenne en somme). Ici, Dacia propose quelque chose de plus radical encore qu’une kei-car : 3m de long seulement, et un rapport hauteur/largeur presque cubique, dépassant à peine 1,50m. Proportions ultra compactes donc, mais on est tout de même une taille au-dessus de l’Ami, puisque celle-ci fait 60cm de moins en longueur, en étant plus étroite d’une vingtaine de centimètres aussi, pour une hauteur quasi identique.

Etre de taille

C’est là que réside l’intérêt d’explorer une catégorie administrative inexistante en Europe : proposer deux places de plus, et/ou une capacité de chargement d’un tout autre ordre. Pour comparer, l’Ami est faite pour embarquer un bagage cabine, des courses et un passager. Le Hipster est censé pouvoir ingérer le carton d’une machine à laver, même si comme ça, on dirait pas ! Et si l’Ami est un plaisir qui se goûte à deux, le concept Dacia ambitionne, lui, d’embarquer quatre personnes sans condamner qui que ce soit à la pratique sauvage du contorsionnisme.

On est donc, avant tout, dans la célébration de la fonction : tout est pensé pour faire tenir dans un volume contenu une banquette rabattable, suffisamment compacte pour qu’une fois repliée on puisse faire une virée à Ikea sans se ridiculiser sur le parking. Au-delà de cette donnée volumétrique, tout l’intérieur fourmille de petites astuces, bien aidé par le recours au système Youclip qui, disséminé dans toute la voiture, permet de clipser des équipements supplémentaires qui viendront agrémenter l’ordinaire. Le recours aux écrans de type Smartphone permet de penser la voiture comme une continuité de l’outil qu’on a tout le temps en main, et du coup comme un prolongement de soi-même : le GPS est celui-ci qui nous sert quand on est piéton, ainsi que le provider de musique. Ici aussi, c’est beaucoup plus simple ainsi. La voiture est autant « connectée » que l’est le smartphone qui se trouve à son bord.

Essential Living

Tout est limité à l’essentiel, sans pour autant être austère ou laid. Evidemment, comme dans l’Ami, la distribution de l’espace est un peu curieuse : le conducteur est assis au centre du volume, très en arrière de la face avant ; et comme le parebrise est, lui, très avancé et vertical, ça provoque une profondeur de tableau de bord un peu étrange, comparée au volume général de la voiture. Le Hipster l’assume et en profite pour proposer une colonne de direction qui n’a rien de cheap. Sans faire semblant d’être constituée d’un matériau noble, elle forme une solide poutre installée entre les cuisses, du conducteur, derrière un volant qui, puisqu’il ne se superpose à aucune instrumentation, peut se permettre de disposer ses branches de façon inhabituelle, puisqu’elle coupent le cerceau verticalement, comme sur le nouveau BMW i3, ce qui suscite évidemment en nous un petit sentiment ironique. Ce volant déplace à l’intérieur de sa jante des commandes classiquement disposées sur des commodos, comme les clignotants par exemple. Une audace que même Peugeot sur son hypersquare n’aura pas, puisqu’on sait qu’il subsistera, derrière ce nouveau volant rectangulaire, des commandes classiques suscitant ce qu’on appellera des « gestes héritage ».

Comme sur l’Ami, l’habitacle est surmonté d’un toit vitré, ce qui confirme qu’il ne s’agit pas d’un luxe ou d’une fantaisie : vertical et situé loin du conducteur, le parebrise donne aux occupants avant un point de vue sur la route qui est à peu près celui qu’a le passager arrière d’une voiture classique. Sans le toit vitré, on aurait l’impression de conduire depuis le fond d’un tunnel, sans possibilité de voir la signalisation située en hauteur. On sent, en regardant la voiture et son aménagement intérieur, que tout est fait pour optimiser le passage de la lumière, en particulier la toile qui constitue la sellerie des sièges, qui permet de ne pas enfermer les passagers arrière derrière un mur, mais d’inviter à s’installer dans un univers translucide. A l’avant, les deux sièges accolés pourraient donner une impression d’étroitesse, mais finalement, ils forment, ensemble, une véritable banquette comme on en trouvait une à l’avant de la Citroën Cactus ou d’une… Cadillac des années 60.

Cette position très reculée des passagers avant a pour conséquence des portes particulièrement longues pour un véhicule aussi court. Certes, les vitres coulissent par moitié vers l’avant, mais cette moitié est suffisamment longue pour permettre, sans doute, de conduire coude à la portière, ce qu’on n’aurait pas pu faire dans une 4L sans passer l’avant bras à l’extérieur. Mais une 4L avait, elle, quatre portes pour une longueur de 3,60m.

La dernière référence à l’intérieur va nous permettre de faire la transition avec l’extérieur. En effet, dans la longueur de la voiture, la présence d’appuie-tête empêcherait de rabattre le dossier de la banquette arrière. Dès lors, ces appendices sont solidaires des montants arrière, qui comportent une charnière permettant de les rabattre contre le montant C. Ce système a ceci d’amusant qu’il rappelle un modèle autrement plus volumineux qui permettait, lui, de rabattre les appuie-tête du troisième rang directement dans le plafond. Qu’on puisse trouver dans une microvoiture un détail qui évoque le Land Rover Discovery, ça a quelque chose d’amusant, mais c’est aussi une astuce qui permet au Hipster de se faire passer pour plus gros qu’il n’est, et d’évoquer une catégorie de véhicules à laquelle il n’appartient très clairement pas.

Petit, mais costaud

Que le Hipster ne soit pas un franchisseur, c’est une simple évidence. Mais ça ne l’empêche pas d’essayer de faire une petite illusion à ce sujet. Car sa référence extérieure, quand on le regarde de profil, c’est très clairement le Land Rover Defender, dans sa toute dernière déclinaison. Le volume cubique, l’absence de porte-à-faux, les proportions générales, les surfaces planes et techniques, tout concourt à donner l’impression de regarder un Defender en réduction, comme si on en avait fait un jouet pour enfant. Pour un peu, en regardant le concept, on pourrait penser qu’un enfant géant va s’asseoir dessus, glisser ses pieds dans l’habitacle pour les poser sur des pédales, saisir le volant émergeant au-dessus du pavillon et partir en promenade en tricotant des gambettes. Très peu de fioritures à l’extérieur, juste le nécessaire pour que l’engin ne paraisse pas fragile. Les montants sont épais, y compris de part et d’autre du parebrise. A leur sommet, on trouve une protubérance, symétrique à celle qu’on trouve à l’arrière du toit, comme si la structure supérieure était constituée d’IPN renforcés à leurs extrémités. A elles quatre, elles forment aussi les quatre angles du toit, comme si celui-ci était prévu pour y encastrer des chargements plus volumineux, ou plus lourds. On en reparlera plus tard, mais de profil, avec le toit noir en contraste, on a un peu l’impression de voir les fenestrons en haut du pavillon des Land Rover Defender.

Ici aussi, tout est une question d’optimisation : il faut faire de l’effet avec peu de moyens, sans mentir pour autant sur la marchandise. Résultat : des surfaces lisses, des volumes simples, ponctués par quelques détails saillants, en particulier une évocation de la finition verticale située à la jonction de l’aile et la porte avant sur le Duster, qui permet elle aussi de faire entrer le Hipster dans le petit club des véhicules robustes. De même, les bas de caisse comportent une finition noire en relief qui pourrait donner l’impression que des plaques de désensablage sont fixées de chaque côté, au cas où.

Les sangles souples qui constituent les poignées de porte sont ici une forme d’exception dans un ensemble qui évoque plutôt la rigidité. Jouant sur leur élasticité, elles offrent une expérience de préhension encore inconnue dans l’univers automobile, et on n’est pas certain que leur toucher très « textile » soit en harmonie avec l’impression de robustesse qu’offre cette petite voiture.

Les quatre ailes disposent d’extensions constituant les passages de roue, comme sur un tout terrain, même si on peut se demander si elles n’évoquent pas, aussi, un autre type de véhicule, sur lequel on reviendra plus loin. Elles permettent de donner une assise plus solide à l’auto, comme si elle appartenait à une catégorie supérieure. En façade, toute la face avant est constituée d’un bloc qui semble rapporté à la caisse, comme s’il en était indépendant. L’ensemble adopte une allure un peu modulaire, qui évoque la facilité de remplacement, et donc un entretien aisé. Les optiques logées dans un treillis de leds font penser au visage de la récente Fiat Grande Panda, et on ne peut s’empêcher de penser à l’ancêtre de celle-ci en regardant la cohérence formelle du concept Dacia.

Cette cohérence s’exprime aussi dans la façon dont le type de motorisation de l’Hipster est symbolisé sur la calandre par un motif proprement électrique. Là où la Fiat Panda MK1 perçait asymétriquement sa face avant pour faire respirer son petit moteur thermique, l’Hipster arbore frontalement un faisceau de cables témoignant du type d’énergie qui le met en mouvement. De plus en plus, les voitures électriques vont assumer leur nature propre et mettre en avant ce qui les distingue, tant dans leur forme propre que dans les sensations sonores, tactiles, qu’elles sont susceptibles de provoquer.

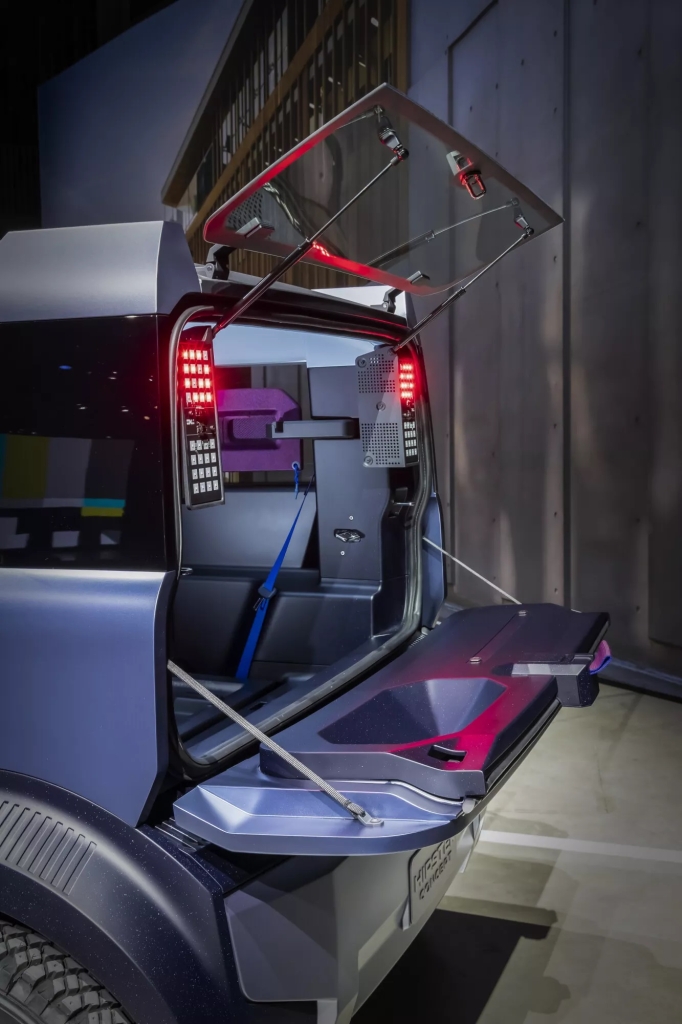

On retrouve ce style à l’arrière avec une réduction a minima des pièces, puisque les feux n’ont pas de vitrage propre : c’est le hayon qui joue ce rôle, lui-même n’étant constitué que de sa propre vitre, sans aucun élément de carrosserie. On pense un peu à la façon dont, sur la Citroën AX, le vitrage servait d’élément auquel était fixée la partie basse du hayon, sans montant latéraux pour le renforcer, solution qui assumait sa légèreté, au risque de paraître fragile. Ici, comme la partie basse est constituée d’un volet inférieur qui se rabat, on a en tête la Matra Rancho qui était conçue exactement de la même façon.

A la Croisée des tous-chemins

C’est cet ensemble de références qui rend le Hipster sympathique : il allie la solidité d’un Defender à la légèreté d’une AX, il évoque simultanément l’Ami et la Rancho, il fait penser tout à la fois à un Land Cruiser, à une Panda MK1 et à un Kangoo Bebop. Allons plus loin : un détail m’intriguait, c’est l’arc formé par le montant B, juste derrière la porte, qui vient rompre la continuité visuelle de la surface vitrée. Cette forme donne en fait l’impression que la voiture est construite autour d’une structure sur laquelle viendraient se fixer tous les éléments de carrosserie, au-dessus d’un chassis qui semblerait lui aussi indépendant, formé par les arches de roue et le bas de caisse noirs. Cette allure nous renvoie à des véhicules beaucoup plus anciens, comme s’il y avait dans ce Hipster quelque chose de la Ford Model T, la mère de toutes les automobiles réellement populaires.

Derrière cette façon de faire les choses, il y a quelque chose d’éminemment politique. Tout d’abord parce que ce type de véhicule refuse la surenchère. Sans être frontalement décroissant, il joue la carte d’une certaine modestie; mais comme c’est une Dacia, le Hipster n’a pas besoin de surjouer ce rôle puisque, de fait, c’est là l’identité profonde de la marque qui l’a conçu. On peut proposer aux classes moyennes des voitures qui ne les incitent pas à en vouloir toujours plus. A la différence des aspirants premium, qui chantent aux oreilles de la clientèle les louanges d’une vie plus riche, Dacia fait partie de ces quelques marques qui disent au contraire à leur public que, ça va, on peut être fier de la classe sociale à laquelle on appartient, et ce y compris (et même surtout) s’il s’agit de la classe populaire. On peut miser davantage sur l’usage qu’on fait d’un objet que sur l’image qu’il renvoie de nous, et ce faisant, projeter une image moins superficielle, plus profonde, liée non pas à ce qu’on veut avoir l’air d’être, mais à ce qu’on est vraiment. Et, ce qu’on est, finalement, ce n’est rien d’autre que ce qu’on fait. La boucle logique est alors complète : les objets peuvent participer à notre identité sans pour autant n’être que notre image, pour peu qu’ils soient les outils nous permettant de réaliser nos projets. On y reviendra, mais c’est précisément ainsi que les Dacia semblent être conçues : là où une BMW ou une Audi semblent être les portes d’entrée donnant accès à une vie préconçue, une Dacia, une Citroën sont des voitures qui participent à la création d’une vie qui n’existe pas encore.

Une Voiture citoyenne

Politique enfin, le Hipster l’est dans la mesure où, précisément, il montre aux pouvoir publics ce qu’on pourrait faire si la réglementation changeait un peu, et si une place était laissée à des véhicules qui ne vouent pas un culte sans bornes à la déesse performance, et misent un peu plus sur l’usage réel qu’on peut en faire. L’Ami a montré ce que ça donne si une marque se plie aux exigences de la réglementation telle qu’elle existe. Et elle a prouvé une nouvelle fois que les contraintes sont un aiguillon pour la créativité. Reste que si le sympathique quadricycle a ouvert une brèche dans l’image qu’on avait en tête en pensant à ce qu’est censée être une voiture, il a aussi montré quelles étaient les limites de cet exercice en bornant assez précisément l’usage qu’on peut en faire, et les voies auxquelles il permet d’accéder. Le Hipster est plus polyvalent, moins contraignant, tout en demeurant dédié à un type de trajets qui ne permet que difficilement d’envisager de partir en vacances à son bord. Peu importe : les vacances, c’est l’exception, et le Hipster est prévu pour la vie ordinaire, celle à laquelle on ferait bien de s’attacher d’attacher, au cours de laquelle on fait les courses à deux pas avec les gosses à l’arrière, ceux-là même qu’on va cueillir à la sortie des classes, qu’on aime avoir près de soi pour faire le bilan de la journée, planifier le weekend, avec un peu d’espace pour entasser les affaires de sport, le sac pour la pyjama-party. Trois places pour embarquer le gamin et deux de ses copains au bowling, se faire une toile ou aller regarder une comète dans le ciel nocturne dans la campagne avoisinante, pas trop loin, même si ce serait bien marrant de se retrouver en rade de batterie en plein cambrousse. Après tout, la moindre maison aux environs, dotée d’une prise 220, peut devenir une station de recharge le temps d’un accueil chez l’habitant.

C’est un concept politique, au sens où il nous pose une question collective : est-ce qu’on continue à privilégier des bagnoles qui permettent de se la raconter ? Ou bien est-ce qu’on remet un peu les pieds sur Terre, histoire de profiter de ce qu’elle a nous offrir ? Préfère-t-on les fantasmes, ou le réel ? L’impossible fuite en avant qui nous fait confondre le désir et l’envie, ou la soif de vivre vraiment quelque chose ? C’est une question politique parce qu’elle conditionne la façon dont on continue, ou pas, à perdre notre temps, à livrer nos vies à ceux qui n’ont en fait rien à foutre, de ces vies qui leurs sont sacrifiées. Et ça, ça s’inscrit dans nos lois, dans nos choix économiques : que favorise-t-on ? Qu’est ce qu’on privilégie ?

En somme, est-ce qu’on continue à faire ce que nous voulons ? Quand est-ce qu’on commence à vouloir pour de bon ce qu’on fait ?