Un jour tu aimeras le silence

Et tu voudras du bruit

Voyager dans ta chambre

Ne pas quitter ton lit

Une envie de sortir

Et de ne pas s’en aller

Un verre pour t’étourdir

Et puis non juste un thé

Michel Sardou, Un Jour tu ne sauras pas ce que tu veux

C’est pas tous les jours que vous allez me voir citer Sardou. Mais comme on va parler d’Audi, ça m’a semblé faire un peu partie de la bande son possible de ce qui suit. On a souvent entendu l’auteur-compositeur-interprète Connemarien évoquer en interview sa lassitude de voir le pays qui porte le nom d’un navire de croisière ne plus lui permettre de tracer vers la Côte d’Azur à fond de 6, rivé sur la file de gauche, en poussant un peu au cul de deux trois appels de phare ceux qui s’y attardent. J’ai toujours imaginé Michel Sardou au volant d’un coupé Série 6 dans les années 80, ou d’un S5 la décennie suivante, cravachant lui-même la cavalerie en fredonnant son Rire du Sergent.

L’occasion était ici trop belle de le citer, aussi, parce que ce mois-ci Audi met en évidence qu’en effet, on veut tout et son contraire.

Ca fait un moment qu’on déplore de voir la marque d’Ingolstadt se vautrer dans un style sur-designé, lourd à force de vouloir multiplier les effets, soulignant chaque volume, chaque pli de carrosserie comme si les créateurs étaient à ce point fiers d’eux-mêmes qu’ils exigeaient que chaque forme, chaque modelé soit observé comme à travers une loupe, multipliant les effets de zoom sur les détails, les calandres devenues gigantesques, gueules d’ogres obstruées par leur propre mise en lumière, les lignes se reproduisant comme des rongeurs livrés à leurs propres turpitudes dans le clapier, la signalétique lumineuse s’inspirant des pires restaurants asiatiques, avec écrans à volonté, débauche de signes extérieurs de richesse, le tout emballé dans un discours suprématiste qui, décidément, me fait beaucoup penser Woody Allen : Quand je vois une Audi, j’ai envie d’envahir la Pologne.

Retour vers le passé simple

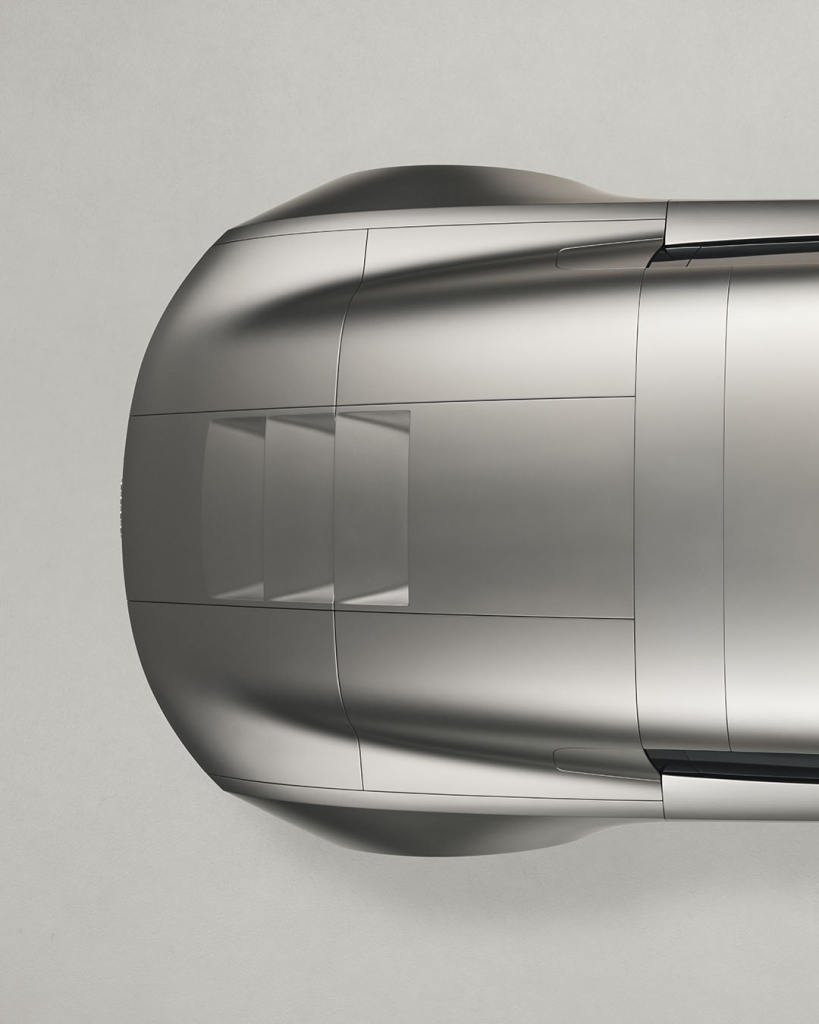

Depuis qu’on a découvert le Concept C, on devrait être en train de tresser des couronnes de fleurs pour les déposer sur les têtes pensantes d’Audi. Mais on aurait un peu peur que ça finisse en mauvais remake du Midsommar d’Ari Aster. A priori, tout est là pour nous satisfaire : volumes simples, surfaces épurées, rien qui dépasse, rien qu’on soit tenté de retirer. Er rien non plus qu’on ait envie d’ajouter pour compléter. Spontanément on a le sentiment qu’il ne manque rien à cette forme, sans que rien non plus n’y soit superflu ; tout semble avoir été organisé pour que seul l’essentiel demeure, dans un esprit d’austérité qu’on n’avait plus vu développé chez Audi depuis bien bien longtemps. Ne rien pouvoir enlever, et considérer tout ajout comme une profanation, c’est globalement la définition de la perfection. Le Concept C aurait donc tout du coupé parfait.

Et pourtant, quelque chose cloche dans ce revival movie, comme si la bête qu’on nous présente était un mort vivant qu’on aurait simplement douché, coiffé, vêtu d’un habit de soirée sobre, presque ascétique. Notre regard désormais aiguisé sait reconnaître les propositions nouvelles qui n’en sont pas vraiment, les hommages un peu trop opportunistes au passé, les mensonges en somme, qui prennent parfois la forme d’une silhouette familière destinée à nous séduire en nous promettant de retrouver un plaisir ancien, qu’on croyait perdu à jamais.

Le Couteau dans la plaie

En gros, Audi nous fait le coup de Vertigo. Dans le film d’Hitchcock, le héros croit retrouver la femme qu’il avait aimée jadis. Pourtant, cette retrouvaille a peu de chances d’arriver vu que cette femme est morte, et qu’il est bien placé pour le savoir puisqu’elle est tombée, sous ses yeux, d’un clocher au sommet duquel il n’a pas pu grimper pour la sauver, parce que comme le titre du film l’indique, il souffre d’un vertige maladif, qui l’a littéralement laissé prostré en bas de l’escalier. A vrai dire, quand il la recroise post mortem, ce n’est pas tout à fait elle : ne serait-ce que ses cheveux, désormais bruns, alors qu’elle était blonde. Il y a quelque chose de fake dans ce retour du passé, et le héros d’Hitchcock va d’ailleurs s’employer à transformer cette femme en celle qu’il avait connu jadis, en la transformant. Ce thème de la femme perdue, énigmatiquement retrouvée, étrangement pas tout à fait identique à elle-même, on va le retrouver de nombreuses fois au cinéma par la suite, chez Lynch (Lost Highway), chez De Palma (Dressed to kill), chez Tarantino même, en portrait de groupe carrément (Death proof). A chaque fois la même mécanique douloureuse, consistant à extraire d’un passé pour de bon révolu une deuxième fois qui aurait dû ne jamais avoir lieu, comme on remue le couteau dans la plaie.

Il y a quelque chose de particulièrement cruel à nous laisser faire le deuil de plaisirs passés avant de faire apparaitre sous nos yeux embués une forme qui fait renaître en nous le souvenir douloureux du bonheur qu’on avait connu avant qu’il disparaisse dans ce genre de nuit dont on n’est pas censé revenir. Ainsi, on a classé l’Audi TT dans la catégorie des plaisirs révolus. On avait dit Adieu à sa simplicité biblique, tiré un trait sur sa sympathie naturelle, son espèce de modestie déplacée, sa manière de ne pas se la ramener alors qu’il était, vraiment, singulièrement singulier. On savait que chez Audi, on était passé à autre chose. En sponsorisant Iron Man en particulier et les Avengers en général la marque s’imposait de devenir plus spectaculaire, elle qui s’était bâtie une respectabilité en s’appuyant sur une sobriété directement dictée par la recherche de formes aérodynamiques, sur le développement d’une transmission capable de proposer autre chose que la propulsion dans une nation automobile encore viscéralement liée aux roues arrière et sur une qualité de construction supérieure à ce que proposait jusque-là la maison mère Volkswagen. Une gamme sérieuse, organisée autour de technologies maîtrisées et novatrices à la fois, des voitures d’ingénieurs en somme. La franchise Iron Man correspondait bien à cet univers ingénieux, mais elle amenait aussi avec elle deux éléments nouveaux : le rock’n’roll, et les interfaces 3D. Ces dernières ont assez directement dicté l’allure des intérieurs Audi, les cartographies de GPS, l’infographie reprenant le style des hologrammes en trois dimensions manipulés avec dextérité par Tony Stark. La marque y a perdu pas mal en sobriété, parce qu’il fallait qu’elle devienne un peu plus « riche », plus clinquante, plus superficielle aussi : la mise en avant des interfaces graphiques a eu pour conséquence de concentrer l’attention de l’utilisateur sur la surface, l’apparence, tout ce qui, au sens propre comme au sens figuré, fait écran entre le conducteur et la voiture. La véritable technique est passée, elle, au second plan, laissant le devant de la scène aux éclairages, aux surfaces brillantes dont on mesure les diagonales en pouces.

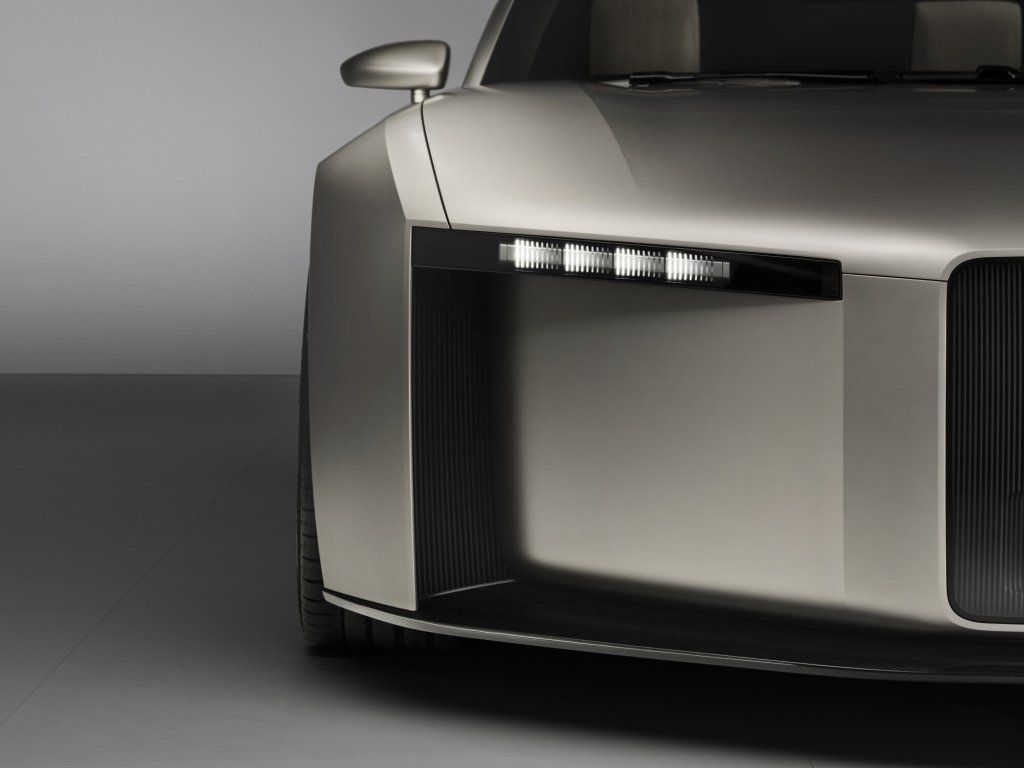

C’est ce côté « spectacle son et lumière » qui a écarté les Audi de sa rigueur germanique originelle. Et c’est précisément ce vers quoi la marque semble vouloir retourner, à travers le Concept C qu’elle vient de dévoiler. L’allure très sleak, les surfaces absolument pures, débarrassées de toute forme de decorum, les entrées d’air qui ressemblent à celles qu’on pourrait trouver sur du matériel informatique très haut de gamme, les optiques qui réussissent à être très soignées tout en mettant en scène ce soin de façon extrêmement discrète, les matériaux livrés purs, tout juste fondus sans apprêt, sans finition supplémentaire, simplement usinés à la perfection. Même la planche de bord se trouve débarrassée de l’écran central, laissant place à une traverse dont la forme pourrait difficilement être plus pure qu’elle ne l’est. Les contre-portes sont simplissimes, constituées d’un seul panneau moulé ménageant un accoudoir, et c’est tout ! Seule fantaisie, une poignée de préhension située très en avant de la porte, constituée d’un bloc de titane aux angles vifs, sans doute un peu paradoxal quand on l’a en main, mais graphiquement aussi pur qu’une forme géométrique idéale, tout juste sortie de la fraiseuse pour intégrer aussitôt la structure de la voiture, dont elle semble faire partie. L’ensemble de la conception donne en fait l’impression que la voiture forme un bloc compact, auquel on n’aurait ajouté que le très strict nécessaire. Un volant, parce qu’il le faut bien, proposé ici dans sa forme la plus essentielle, les commandes intégrées de la façon la plus discrète, comme si tous les équipements s’étaient livrés à une cure d’austérité. Une voiture monastique en somme, réduite à sa plus simple expression, frugale, ascétique, comme si elle était consciente de la dureté des temps à venir, et qu’elle se débarrassait du superflu, tel un sportif s’asséchant à l’approche de la compétition, ou un combattant sentant la bataille approcher.

Les Nouvelles sont mauvaises, d’où qu’elles viennent

A vrai dire, c’est cette dernière image surtout qui vient à l’esprit en regardant le Concept C : ce coupé semble être paré pour affronter une prochaine invasion militaire, à moins qu’il envisage lui-même de se lancer à l’assaut d’un territoire voisin histoire de passer directement de la menace à l’agression. Son visage pour commencer, dont on ne perçoit que le regard perçant derrière ce qui ressemble fort à un heaume, ou un casque corinthien. La face avant, faite de surfaces planes protectrices, parait conçue pour que les projectiles glissent sur elle et rebondissent sans parvenir à percer l’armure. Avec ses prises d’air réduites à leur plus simple expression, la carrosserie semble imperméable à toute tentative d’intrusion. Hermétique, le volume n’offre pas de prise permettant de le saisir. Lisse, il doit glisser entre les doigts comme un galet poli par les vagues, capable de s’échapper à la façon d’un savon longtemps laissé sous l’eau, un sous marin luisant comme une anguille se faufilant dans la main comme si son milieu naturel était le gel Durex.

La conception générale de cette machine limite le plus possible les surfaces vitrées. En cela, elle semble respecter le style du tout premier coupé TT, qui se distinguait lui aussi par un pavillon dessiné très bas au-dessus de la ligne de caisse. Mais celui-ci voyait son vitrage latéral dessiner un arc complet, qui tendait la surface transparente vers l’arrière quand le Concept C tronque verticalement la vitre, façon R8, pour ne conserver que l’évocation d’une vitre de custode, simplement ébauchée dans un empiècement qui donne l’impression qu’on l’aurait occultée, pour mieux faire rempart aux menaces extérieures. Les flancs, totalement dénués d’aspérités, paraissent avoir été conçus pour assurer une furtivité absolue, histoire d’échapper aux radars ennemis.

L’arrière répond aux même exigences militaires, limitant lui aussi à l’extrême les ouvertures sur l’extérieur. Exit la lunette arrière, remplacée par des meurtrières. On suit ici une tendance déjà annoncée par Polestar et Jaguar sur son Concept OO, qui parait avoir analysé la situation de la même façon, pour en tirer des conclusions assez similaires : la guerre approche, et il est temps de se réarmer. Ici aussi, les optiques éclairent en mode sentinelle, un simple filet de lumière rouge filtrant à travers deux fentes assurant le minimum syndical. Si cette orientation du design contemporain doit devenir une tendance durable, un de ces jours un constructeur va ressortir les caches de phares qu’on montait sur les optiques des voitures pendant la Seconde Guerre Mondiale pour participer aux mesures passives de défense aérienne, mais aussi pour rouler de nuit en bravant le couvre-feu, au nez et à la barbe des forces occupantes.

L’impression générale, c’est qu’Audi a conçu un engin prêt pour les conflits armés des temps futurs, comme si la marque entérinait par avance un avenir quasi apocalyptique et proposait à sa clientèle un bunker sur roues, une petite forteresse capable d’échapper aux tirs ennemis en se faufilant habilement entre les projectiles. Les passagers, eux, seront intouchables, planqués comme des snipers derrière les ouvertures trop petites pour qu’on puisse les distinguer et les prendre pour cibles. C’est dans cette ambiance, dont l’avenir nous dira si elle est paranoïaque ou simplement prudente, que l’engin ménage la possibilité de rouler à ciel ouvert. Mais il est désormais inconcevable de proposer, comme sur le cabriolet TT, une ouverture totale sur l’extérieur. L’hostilité ambiante est trop prononcée pour se permettre de n’être protégé que par une mince couche de toile, et il est hors de question d’exposer la nuque des passagers aux regards ennemis. D’où le choix d’un format « coupé-cabriolet » qui n’offre qu’une ouverture de type Targa. Après tout, Porsche propose bien, depuis quasiment toujours, cette solution sur sa 911. Mais la comparaison s’arrête là : sur celle-ci, la bulle de verre à l’arrière ouvre l’habitacle sur le paysage, compensant la faible ouverture sur l’air libre. Sur le Concept C, la conception générale enferme délibérément les passagers dans un volume fermé sur lui-même : aucun tireur ne pourra les abattre traitreusement en les tirant dans le dos. Nous voici rassurés.

Civil War

On devine que derrière l’ambiance belliciste, la forme du Concept C est aussi dictée par cette contrainte importante : les anneaux semblent avoir pour projet de remplacer les coupés TT et R8, ainsi que les cabriolets qui en étaient dérivés, par un seul et même modèle concentrant sur lui-même des exigences un peu contradictoires. Ce qui donne cette allure ramassée sur elle-même, tendue vers l’avant, compacte au point de sembler verrouillée sur son propre volume. Le TT originel pouvait faire penser, vu du dessus, à un coquillage. Ici, on serait plutôt du côté de la carapace, ou de l’armure.

Ce n’est pas la première fois qu’on constate une dérive un peu balistique du design Audi. Et à vrai dire, même si le Concept C a l’air d’être paré pour une attaque de drones, on ne pense pas qu’il s’agisse sérieusement de proposer à la clientèle un engin permettant de participer à la défense de l’Europe de l’Ouest contre une hypothétique percée des troupes russes. En revanche, cette allure très protectrice correspond bel et bien au sentiment que peuvent avoir désormais les clients les plus fortunés, capables de s’offrir ce genre de jouets, qui constatent qu’ils vivent dans un monde plus dangereux, qu’ils constituent même désormais une cible non pas pour des forces militaires étrangères, mais pour leurs propres concitoyens, moins fortunés et désormais un tout petit peu plus énervés de voir que certains se font bien bien plaisir pendant que d’autres sont invités à se passer du nécessaire.

On le disait en introduction : nous voulons tout et le contraire de tout en même temps. Les plus modestes n’échappent pas à cette règle : ils peuvent admirer les plus riches tout en les haïssant, parce que c’est la richesse qui fait briller leurs yeux, pas les riches eux-mêmes. Derrière l’admiration, c’est le règne de l’envie. Et, ironiquement, c’est la conséquence d’un phénomène dont certains aiment se féliciter : aujourd’hui, tout le monde est de droite. Et si tout le monde est de droite ça signifie en fait que l’ambiance est celle d’une guerre généralisée, chacun lorgnant sur les biens d’autrui en se disant qu’après tout, tous les moyens sont bons pour obtenir ce dont on a envie. Ce petit monde rêve de dérégulation, d’un Etat moins apte à intervenir. Mais à jouer à ce jeu là, on se retrouve à devoir protéger ses biens par soi-même, face à une menace grandissante. Si plus personne, dans le pays, ne se reconnaît dans une conscience de classe populaire, c’est que chacun pense qu’il a le droit d’appartenir à la classe des plus aisés. Chacun s’imagine potentiellement riche, et pense politiquement comme si cette richesse était déjà une réalité. En fait, il n’y a pas pire menace pour les plus fortunés qu’un peuple appauvri qui n’est pas de gauche, car ce qui est à craindre dès lors, ce n’est plus le pouvoir de l’Etat, qui se contenterait de taxer modérément la richesse, mais la force bien plus brutale que constitue chaque citoyen envers chaque autre citoyen. Ce qu’Hobbes appelait en somme la guerre de chacun contre chacun. Et c’est, en fait, la disparition de toute forme véritable de citoyenneté.

Le Cybertruck, le Concept OO et désormais le Concept C sont des réponses stylistiques à cette période de l’histoire. Le goût contemporain pour les peintures sombres et mates, aussi. Ces tendances stylistiques, cette façon que nous avons de nous la jouer Marquise de Merteuil et de nous lancer à la figure des « Eh bien, la guerre ! » disent le goût qu’a l’époque pour les fractures sociales. La menace à laquelle ces véhicules font mine de répondre n’est pas étrangère. Elle se trouve au coin de la rue, dans le quartier d’à côté, parce que l’air du temps, sans être à la guerre civile, n’est pas non plus ni serein, ni apaisé.

Para Bellum

Allons plus loin.

En réalité, ces modèles à l’allure très protectrice ne sont pas une réponse à une menace objective et réelle. Ils mettent en scène un danger dont ils contribuent dès lors à donner l’impression qu’il est imminent, qu’on le frôle déjà. Ce faisant, ils confirment dans l’esprit de leurs acquéreurs qu’ils font partie de la classe qui fait envie. La preuve : il est nécessaire qu’elle se protège des envieux. En réalité, une certaine catégorie de marchandises installe tranquillement un paysage barbare qui relève en fait de la fiction. Elle surfe sur un pressentiment sur lequel elle souffle comme on attise des braises, pour mieux le réaliser.

La mise en scène du Concept C dans un micro film façon « film d’auteur », confirme cette impression. Qu’y voit-on ? Un jeune homme cloitré dans un bâtiment conçu comme un blockhaus de béton quasiment dépourvu d’ouvertures sur l’extérieur. Avant que la voiture apparaisse on ne discerne aucune perspective sur l’extérieur. L’homme prend l’air dans une cour intérieure, la lumière n’entre dans son bureau qu’à travers un mur de pavés lumineux translucides, mais opaques. Il est reclus, enfermé dans cette architecture brutaliste, emmuré en lui-même aussi puisque, manifestement, son esprit est troublé, rien n’en sort plus, il tourne en rond dans ses pensées, sans repos, sans parvenir à rien.

Ce qui nous confirme qu’il s’agit bien d’un film d’auteur, c’est la manière dont cet homme va trouver une issue dans cette impasse : c’est dans le texte même du scénario dont il est l’acteur que la porte de sortie est indiquée. Une scène évoque une voiture. Ni une ni deux, il entoure le mot « CAR » et sort enfin de la pièce pour rencontrer le Concept C. Et c’est la simplicité de celui-ci qui soudain lui redonne l’inspiration. Il n’a plus besoin de ses notes, son esprit peut voler de ses propres ailes. Tout est, enfin, clair. Ce côté « méta » n’apporte strictement rien. Les autres détails disséminés dans le décor non plus. La coupe de fruits et ses pommes ? Elle exprime juste le soin que met le personnage, ou son entourage, à mener une vie saine. Les livres avec leur belle reliure très claire ? On ne saura pas quelles pensées profondes ils contiennent. Ils sont disposés sur la console juste pour contraster avec la surface sombre de celle-ci. Parce que le spot est en noir et blanc, et que ça fait plus « intello » comme ça. Tout est conçu pour donner l’impression qu’il y aurait un sens caché derrière tout ça alors que cet univers est totalement vide de toute signification. Le but est de laisser le spectateur à distance, qu’il se sente trop con devant tant d’intelligence et de profondeur.

L’ironie va plus loin encore. Le héros (si on peut dire) de ce court métrage est incarné par Harris Dickinson, acteur en ascension, jeune homme capable de rayonner ou de s’enfermer en lui-même comme s’il devenait hermétique à toute forme d’extériorité, étanche à toute expression, à toute intrusion aussi. Et le film dans lequel on découvre véritablement ce potentiel, c’est la Palme d’or du festival de Cannes 2022, Triangle of sadness (en Vo. Sans Filtre), réalisé par Ruben Östlund. Une scène en particulier va exploiter ce double visage, au cours de laquelle le personnage qu’il joue, un jeune mannequin cherchant à percer un peu plus profondément dans le monde de la mode sans s’y trouver si à l’aise que ça, apprend à incarner, en un clin d’œil, deux marques situées aux antipodes du marché de la fringue : H&M, et Balenciaga. Devinez laquelle des deux marques permet de sourire, laquelle réclame de faire la gueule. Voici la réponse :

Inutile de préciser le côté de la frontière où se situe Audi. Il suffit de regarder la mine de Harris Dickinson dans le spot pénétré qui le met en scène chez Audi pour saisir à quel point même Mona Lisa paraîtrait complètement déplacée dans le Concept C. Pour le dire comme l’ineffable Maeelegance, sourire au volant d’une Audi, c’est vulgaire. Pour être élégant, faut faire la gueule.

Lumière noire

Et on touche ici du doigt ce que met en place, en scred, le design Audi. C’est comme un voile noir se répandant sur le monde, absorbant sur son déploiement toute forme de vie. Vous avez vu The Thunderbolts ? Voila : Audi, c’est un peu Sentry se dédoublant en deux personnalités. Et le Concept C, c’est The Void, cet être fait de néant, la part maudite de Bob qui, depuis le ciel, fait plonger le monde entier dans son ombre, abandonnant toute forme de joie de vivre pour mieux assouvir sa soif de domination. Bob, c’est le TT originel. Et à regarder celui-ci face à son descendant, on devine un peu ce qui s’est passé entre temps : Audi a tout simplement oublié ce qu’est la joie de vivre, la jovialité, le caractère festif de la virée en bagnole.

Un détail participe, de façon particulièrement sombre, à cette impression. Tout le monde a remarqué la façon dont le nouveau Concept reprenait à son compte des codes esthétiques qui avaient été inaugurés sur le concept Rosemeyer, en l’an 2000. Même façon de concevoir la machine comme un bloc de métal visuellement verrouillé sur lui-même, mêmes optiques minimalistes, simples fentes perçant des surfaces lissées par le vent. Même pavillon surbaissé, dénué de vitres de custode, même pente de toit, occultant la lunette arrière pour préférer une chute de reins percée de meurtrières de métal brut, structurant verticalement le postérieur. On peut poursuivre ainsi la liste des similitudes et des traits de caractère communs. Mais pardon de le dire ainsi, ce dont le Concept C hérite le plus clairement, c’est cette atmosphère particulière qui émane des machines elles-mêmes issue de la lignée des conquérantes de la vitesse pure : elles puent la mort. Et la Rosemeyer tout particulièrement, elle qui porte le nom d’un pilote Auto Union de renom qui perdit la vie alors que, au volant d’un bolide Auto Union dont le concept reprend la calandre verticalisée, il tentait de reprendre l’ascendant sur Mercedes qui venait, le jour même, de dépasser les 432 km/h. Il ne s’agit pas de dire qu’Audi a tué son pilote et que la mort capitalise sur ce drame. Ces hommes là savent ce qu’ils font. Mais les concepteurs de ces bolides savent aussi à quel sacrifice potentiel ils invitent leur pilote. Ni le concept Rosemeyer, ni le concept C n’éludent cette odeur macabre. Au contraire, ils en jouent pleinement. Regardons de nouveau le tout premier TT, et on se souviendra qu’il savait, lui, célébrer les valeurs de la vie, qu’il ne se présentait pas comme une machine suprématiste, qu’il invitait à partager la route, à le saluer d’un pouce levé quand on le croisait, à prendre tout simplement plaisir à savoir qu’un tel modèle existait dans le paysage automobile, quand bien même on n’en était pas l’heureux propriétaire.

Morts, ou vifs

Il y avait dans le TT quelque chose de tendre et puissant à la fois, de solide et léger simultanément, qui a été totalement perdu en route. Et on va finir cette critique avec une dernière référence, pour la route.

La façon dont les surfaces du Concept C sont traitées, dont ses volumes sont joints les uns aux autres, me fait penser à ce qu’Alfa-Romeo avait proposé sur sa 159. La 156 était sérieuse, mais avenante et elle semblait dire au bagnolard modeste « Viens voir, je suis accessible ». Elle avait du charme, même avec des petites roues et des enjoliveurs. La 159, elle, fantasmait d’atteindre une clientèle plus aisée économiquement, et plaçait toutes les barres plus haut : plus agressive, plus lourde, plus chère. Alfa Romeo rompait les amarres avec la joie de vivre pour entrer dans la sphère plus exclusive, mais aussi plus sombre, des anges de la mort. Quelque chose de la vie meurt dans la montée en gamme des marques qui avaient su s’accomplir du temps où elles étaient populaires. Viser les hautes sphères, c’est aussi choisir s’amputer de ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue.

Rares sont les êtres qui parviennent à être simultanément denses et légers, sérieux et ludiques. On peut n’être que la moitié de tout ça. N’être qu’un pitre, ou d’un ennui mortel. Manifestement, plus on grimpe dans l’échelle du premium et moins on sait encore s’amuser, moins on aime le mouvement de la véritable vie. Plus on aime en revanche cette raideur et ce froid qui sont, ensemble, ce qui s’apparente le mieux à ce repos éternel auquel le monde semble, de plus en plus, nous convier. En ce sens, le Concept C est bien de sa fin des temps.

Morts, ou vifs ; tout le monde participe à ce débat profondément politique. Sur une planète qui désormais bien accoutumée à regarder les autres mourir, en masse, il n’est pas étonnant que le design se mette au diapason de la psyché ambiante, et nous donne des outils aiguisés comme des outils conçus pour en finir, au plus vite.

Ils nous ont sorti ce concept comme poussiéreux ou tombé du placard et sentant la naphtaline. C’est un peu comme si Renault nous proposait à la rentrée 2025 Fluence Concept. Aussi beaux soient ils c’est hors de propos. Mais également dans un même temps, BMW nous pond un IX3 à la forme assez générique et moderne (même si moins que le X3) mais avec une face avant sortant tout droit des années 70, à l’allure plus qu’étrange avec son graphisme étroit verticalement et horizontalement, en contraste avec le volume massif. Et cerise sur le gateau, Mercedes a la même idée de génie avec sa calandre énorme d’un gout très douteux sur un GLC électrique moderne, plaquée comme un groin doré sur un volume assez souple au gout du jour. Chez BM hyper rétro et bien trop fin, chez Mercedes hyper rétro et bien trop gros, dans les 2 cas caricatural. Et ce serait enfin, selon eux le vrai départ des véhicules électriques européens premium qui vont envahir la planète et faire la nique à Tesla et aux chinois.?…ou plutôt l’aveu inconscient qu’on sait que ça ne va pas marcher et que toute cette entreprise est vouée à l’échec, alors amusons nous jetons l’argent par les fenêtres et faisons n’importe quoi avant le déluge!? Tout ça évoque le carnaval et ses masques et rejoint ton texte.

https://m.artabsolument.com/fr/default/exhibition/detail/137/

Bref le concept C a au moins le mérite d’être cohérent sous toutes les coutures , même si on baille d’ennui à l’idée de le voir apparaitre en 2027 comme un fantôme. Ca sera peut être tout aussi gênant

Sinon je trouve les dernières Audi plutôt séduisantes, après la période intermédiaire 2010 de véhicules trop militaires et taillés à la serpe, les A5, A6, E.tron, Q5 et Q3 de nouvelle génération donc, aux volumes bien plus souples . Repartir vers le concept C serait de nouveau bifurquer vers un avant révolu et il ne faut pas avouer à ce point que l’on est paumé et tourne en rond comme une girouette!

Bref les riches sont dans la mélasse! C’est pas pour déplaire….