« Toutes les générations expérimentent la mort d’une esthétique,

mais lorsque vous partez à l’assaut de celle-ci, les adultes flippent. »

Lena Wachowski, entretien avec Drew McWeeny

Les Maîtres du mystère

S’il y a bien une différence entre Peugeot et Renault ces derniers temps, c’est celle-ci : pour savoir à quoi ressembleront les nouvelles Renault, il suffit de ressortir les numéros « Toutes les voitures du monde » des magazines auto des années 80/90, elles sont déjà là, quasi identiques à la déclinaison que la marque leur donne en ce vingt-et-unième siècle. Côté Peugeot en revanche, la divination est un peu plus compliquée ; bien malin celui qui pourrait, aujourd’hui, faire le portrait robot de la prochaine 208, dont on sait qu’il faudra patienter jusqu’en 2027 pour la découvrir. Et pour nous mettre la puce à l’oreille, rien, que dalle, pas un seul indice fiable auquel on puisse s’accrocher, ne serait-ce que pour échafauder quelques hypothèses.

Alors, quand ces dernières semaines Matthias Hossann a annoncé la révélation d’un nouveau concept Peugeot, tous les amateurs ont commencé à s’échauffer les neurones, pariant évidemment sur un dévoilement très précoce de la future 208 afin de ne pas laisser le champ libre à la nouvelle Clio dont le changement de génération intervient suffisamment tôt pour se retrouver sans concurrence directe du côté de « Sochaux ». L’hypothèse d’un dévoilement très anticipé était pertinente, mais voilà : maintenant qu’on a Polygon devant nos yeux, ce dont on peut être sûr, c’est qu’on n’est décidément sûr de rien : à quoi ressemblera la 208 ? Plutôt au visage horizontal et éclairé de ce nouveau concept-car ? Ou plutôt à l’humeur ombrageuse d’Inception ? C’est pour le moins difficile à dire même si, tout de même, au premier coup d’œil on se dit que la majeure partie des caractéristiques de Polygon semble tout simplement impossible à développer sur une compacte destinée à être vendue au plus grand nombre.

Peugeotdesignlab’s Onlyfan

Après tout, s’il y a bien un moment où un constructeur peut lâcher un peu la bride au réalisme, c’est un concept-car. Il s’agit d’idées, telles qu’on les formule au moment où on se dit « Dans l’idéal, ça pourrait être ça ». Et si ça ne nous dit pas ce que la marque va vraiment faire, ça nous indique tout de même ce que les concepteurs ont en tête. Et dans un monde où tout bouge très vite, c’est aussi un message que les designers envoient à leur propre marque : « Voici nos intentions ». Libre au constructeur et à son groupe de croire qu’il peut durablement frustrer ses équipes de créateurs, et penser qu’aucune autre marque, nulle part dans le monde, ne leur donnera l’occasion de réaliser en série ce qu’ils ont en tête.

Faisons donc un tour dans les fantasmes automobiles du bureau de design Peugeot, c’est à dire au cœur de ces formes qui semblent simultanément profondément désirables, et néanmoins impossibles, trop belles pour être vraies :

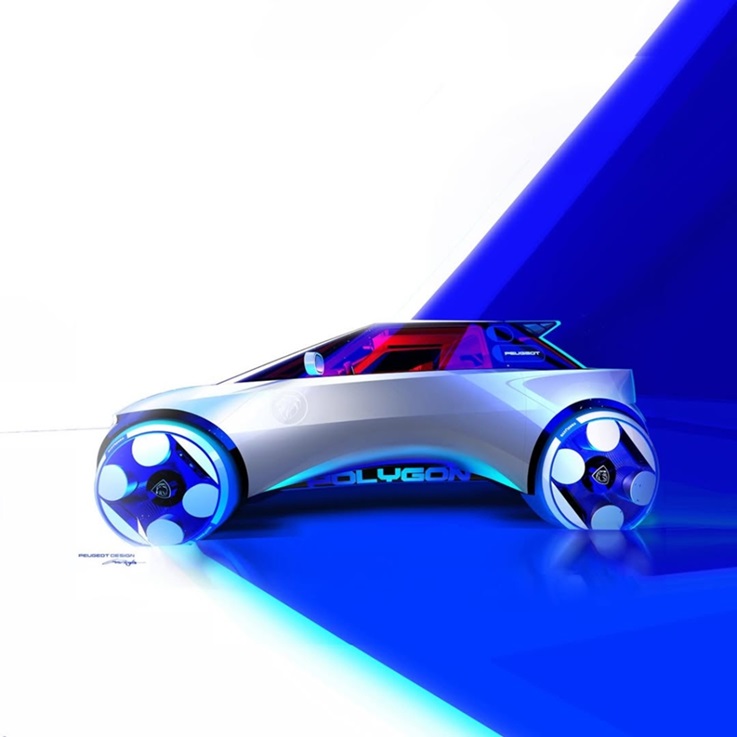

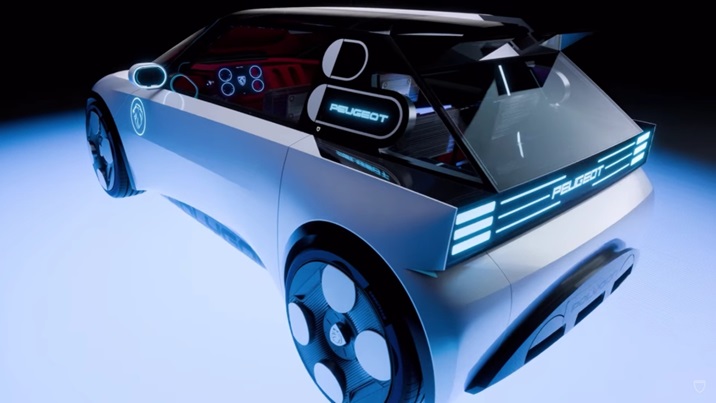

– Le profil monovolume. Trop typé « Renault », contraire à tout l’argumentaire développé sur les actuelles 208 et 308, privilégiant la silhouette classique des voitures dont le compartiment moteur s’allonge, repoussant le parebrise plus en arrière, et tout l’habitacle qui va avec. On ne compte plus le nombre de concepts Peugeot qui jouent avec l’idée de propulser le parebrise jusqu’au parechocs. Mais la marque n’est jamais passée à l’acte en série : même le 806 refusait d’aligner le capot et le parebrise, ménageant une petite cassure dans la ligne pour conserver une allure de petite camionnette, se démarquant nettement du monovolumétrique Espace.

– Les portes papillon. Un grand classique des show-cars, et un grand absent des modèles de série. On veut bien recevoir l’argument marketing qui veut que ce soit un choix économique consommant moins de pièces qu’une porte classique (on imagine qu’en fait il s’agit de dire qu’une grande porte papillon coûte moins cher que deux portes classiques), mais en termes de structure, ça réclamerait de concevoir une plateforme exprès pour ce modèle, ou de passer tous les modèles Stellantis sur cette configuration, autant dire qu’il s’agit là de science fiction.

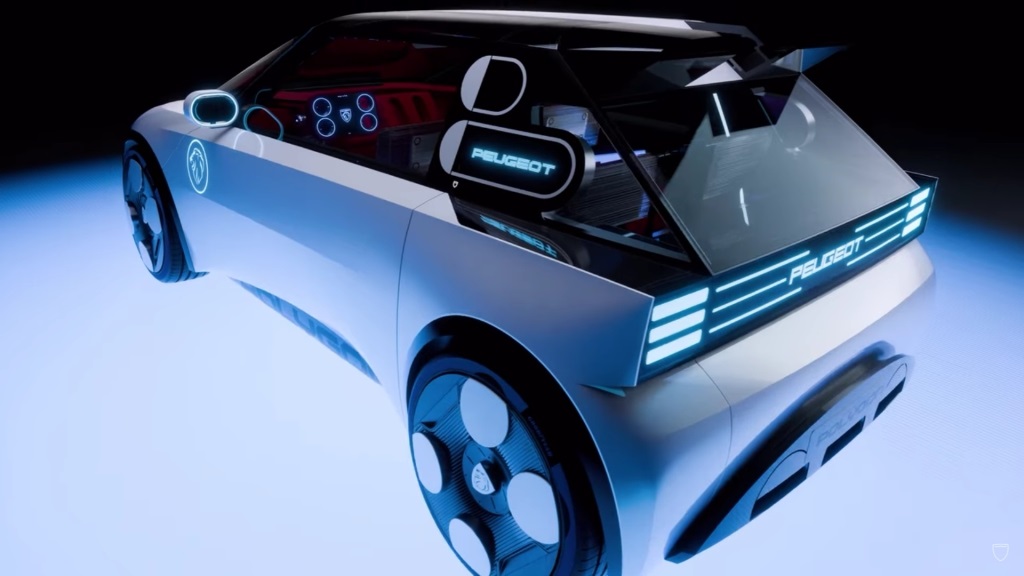

– Les formes générales, carrément clivantes. A vrai dire, l’engin semble tout droit sorti d’un univers numérique qui réclamerait des formes vectorisables, d’où un retour aux éléments géométriques de base. Ca donne une allure vraiment radicale, trop à vrai dire pour être lâchée telle quelle dans la nature. Certains observateurs ont du mal à retrouver là une posture de félin, et en effet on ne retrouve pas la fluidité de la musculature du lionceau dans la morphologie de ce concept. Si on voulait absolument trouver une référence animalière, on pourrait voir dans ce Polygon une attitude qui serait celle du babouin, le corps tendu vers l’avant. Si c’était un chien, ce serait un boxer dont on aurait taillé la queue. Un animal nerveux, capable d’une détente immédiate, d’appuis francs sur le terrain, de changements de direction vifs, inattendus, de relances puissantes entre deux lacets. Une boule de nerfs piaffant d’impatience tant qu’on maintient le pied sur son frein.

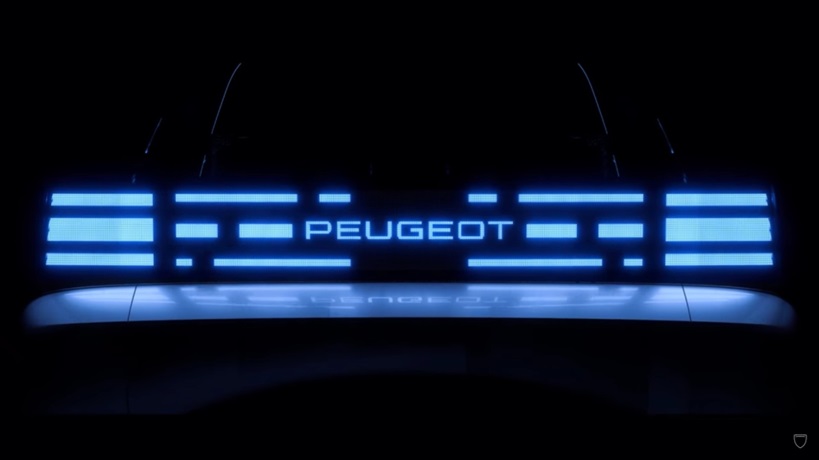

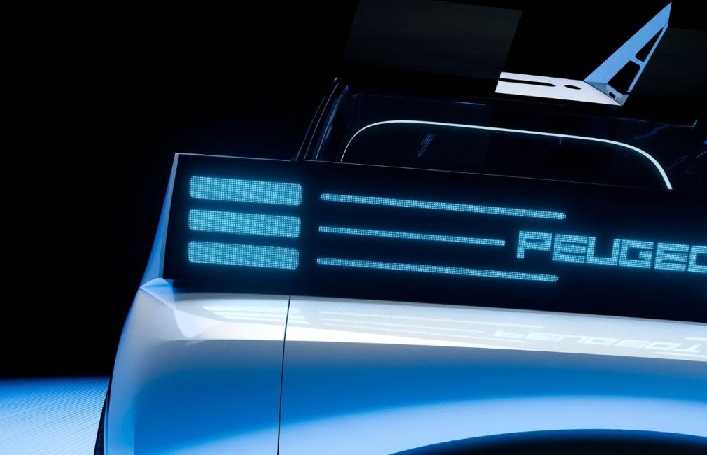

– La multitudes d’éléments lumineux disséminés sur l’ensemble du véhicule, à l’intérieur comme à l’extérieur, parfois les deux à la fois. On dirait, en voyant la voiture, qu’on regarde une rue dans une ville asiatique dont les enseignes lumineuses, rivalisant de maîtrise typographique, cherchent à attirer le regard du passant, à détourner son attention pour la focaliser sur telle annonce, telle signalétique, tel message destiné à l’orienter, à l’accompagner jusqu’à la bonne destination. De façon générale, on voit que les constructeurs demeurent prudents face à cette invitation à la surenchère. Et d’après l’idée qu’on se fait d’une Peugeot, il est peu probable de voir la marque être la première à se lancer dans ce genre de spectacle son et lumière. Le lion est associé à une plus grande sobriété esthétique et un plus grand classicisme, quand bien même l’icockpit semble bien être une disposition qui a permis à Peugeot d’avoir raison avant tout le monde : on ne compte plus le nombre de marques qui abandonnent l’idée de devoir regarder sous la jante du volant pour accéder visuellement aux informations essentielles du véhicule.

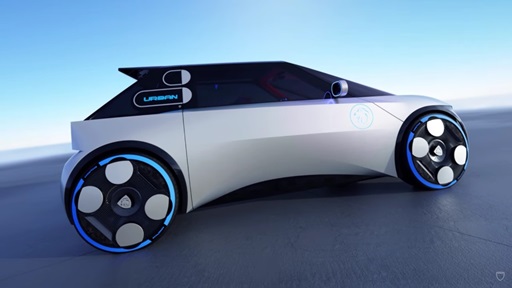

– Le format, qui se situe en réalité un peu en-dessous de la catégorie qu’occupe actuellement la 208. A vrai dire, si on devait trouver un héritage à ce Polygon, on pourrait la voir comme une espèce de 104 Zs des temps post-modernes. Et si certains ont un doute sur cette référence, qu’ils observent de possible l’ensemble formé par le vitrage de la porte et celui de la custode. Qu’ils virent ensuite mentalement les deux zones d’affichage qui troublent la vision sur le vitrage arrière…

Voila.

Une unité géométrique élémentaire, au volume ramassé sur lui-même, le tout monté sur des roues dont le diamètre exprime à lui seul le caractère volontiers tempétueux. On le sait, le segment des petites voitures est abandonné, pas assez rentable, trop coûteux en termes de respect des normes. Pour autant, on voit que Peugeot revient régulièrement vers ce format. Il l’avait fait avec BB1, un quadricycle qui aurait tout à fait pu être le partenaire bourgeois et nerveux de l’Ami. Il se dit qu’à l’avenir un changement de législation pourrait ouvrir la porte à un modèle de taille réduite, à mi-chemin de la voiture sans permis et de la citadine classique, quelque chose qui pourrait dès lors ressembler à ce Polygon, dans une version nettement plus énervée que ce qu’a proposé Dacia ces derniers jours avec son Hipster. Mais c’est normal : chacun joue son rôle.

Bref, à moins que la 208 3 soit un petit monospace quatre places à portes papillon et au cul tronqué, il n’y a pas dans les concept Polygon d’informations crédibles sur l’allure qu’aura la future compacte Peugeot. Mais si la prochaine descendante de la 205 n’est pas là sous nos yeux et si on ne peut ici deviner ni son visage ni son profil, il y a sans doute dans ce concept quelque chose de plus important encore : son esprit, l’âme qui la traverse et, tout de même, un sérieux air de famille.

Mach Gogogo

Pourtant, il y a bel et bien du Peugeot dans ce petit engin. Du Peugeot qui se serait nourri de mangas, qui aurait été biberonné au Speed Racer, un Lionceau qui se prendrait pour DragonballZ, mais un lionceau quand même. Alors, oui, la nouvelle identité Peugeot, à l’avant, semble avoir déjà passé par pertes et profit ce qu’annonçait le concept Inception et ce que met en scène course après course la 9X8. Et à première vue, la ligne supérieure de cette signature lumineuse fait un peu penser à la face avant des dernières Tesla. Mais en réalité, on peut penser que la ressemblance va plutôt dans le sens inverse : c’est la marque américaine qui, en décidant d’offrir à sa gamme un regard dont les yeux perçants se froncent résolument, adopte un visage qui reprend les fondamentaux du regard Peugeot.

Voyons les choses plus largement encore : le lion a trouvé, très tôt dans son histoire, ce style fondé sur le développement de lignes qui partent des optiques avant et qui s’étendent jusqu’à la signalisation lumineuse arrière, et c’est un peu comme si elle avait trouvé là une formule universelle qui dépasse l’identité même de la marque, un peu comme un smartphone est nécessairement rectangulaire, une telle évidence qu’Apple ne peut pas revendiquer en être propriétaire. C’est un peu comme une démonstration mathématique : si elle est vraie pour celui qui la mène, elle l’est aussi pour n’importe qui d’autre. Sur ce museau, Peugeot réinterprète en fait son propre vocabulaire esthétique, mettant à l’horizontale les coups de griffe verticaux qu’on avait appris à reconnaître au premier coup d’œil. Et ce faisant, la marque semble retrouver la calandre caractéristique des Peugeot des générations 5 et 6, celle qu’on trouve sur la 205, mais aussi sur les 406 au début de leur carrière. Un motif simple, allant à l’essentiel qu’on découvre dans une configuration un peu plus spectaculaire dès lors que sa surface vient manger toute la largeur de la voiture, et qu’il est dessiné par la lumière.

Du Peugeot aussi dans le cintrage exacerbé du bas de caisse, qui s’échancre carrément ici pour laisser apparaître, en arrière plan, la plateforme elle-même et ce qu’on peut supposer être le pack de batteries. Cette façon de creuser le bas du volume, c’est un trait marquant de la ligne de la 605, ou de la 106 par exemple ; c’est devenu un dénominateur commun d’une part importante de la production automobile, un effet de style qui permet d’affiner la silhouette, de sculpter les reflets lumineux sur le profil, d’apporter de la profondeur au volume. Ici, on pousse le potentiomètre du contraste à fond, surtout quand la voiture est blanche et laisse apparaître son soubassement noir. La révélation des coulisses de la voiture se fait plus nette encore quand la porte s’élève, puisqu’elle dévoile alors toute la structure qui sert de berceau à l’habitacle.

Les Nerfs à vif

L’arrière est la face la plus abrupte de ce jouet sur roues, parce qu’il est vraiment très sévèrement tronqué, au point que de 3/4 avant, on a l’impression qu’il n’y a rien au-delà de la roue postérieure. Il est de plus dessiné autour d’un rectangle on ne peut plus minimaliste, formant un simple écran permettant la signalisation classique, mais aussi l’affichage de messages ou cinématiques d’accueil totalement personnalisables. Si on voulait voir le mal partout, on pourrait se dire qu’à terme, si on équipe tous les modèles Stellantis d’une telle dalle de leds, ça permettra à chaque marque de personnaliser à bas coût ses propres modèles. Après tout, une Lancia Ypsilon semble quasi prête à accueillir un élément de ce genre, et le concept Opel Corsa GSE tout juste dévoilé présente un arrière tout aussi tranché autour d’optiques qui prennent place dans un espace qui permettrait tout à fait de loger un tel dispositif. N’en tirons pas de conclusions hâtives : il sera toujours temps de critiquer le principe le jour venu, s’il vient. Mais on peut aussi réfléchir par avance à la perspective d’un monde dans lequel une part du style des automobiles sera laissé à la libre appréciation des clients, qui pourront personnaliser à leur guise de vastes surfaces de leur voiture. L’idée, venant d’une marque qui construit son vocabulaire esthétique en s’appuyant très puissamment sur un dessin très typique des feux et qui a toujours structuré l’ensemble de ses carrosseries autour de cet élément primordial dans son design, peut semble étrange et un peu suicidaire : si la zone des optiques devient générique, et si chacun peut la modifier comme il le veut, il n’est plus possible de dessiner les voitures en cohérence avec cet élément sur lequel le designer n’a plus la main. A priori, si Peugeot allait dans cette direction, ce serait une perte d’identité. Et comme ce n’est pas la tendance que suit la marque, on pense plutôt que Polygon est un terrain de jeu sur lequel les designers explorent des possibilités esthétiques et techniques qui n’indiquent pas tout à fait quels sont les véritables choix d’identité visuelle que les prochains modèles suivront. En revanche, on l’a déjà évoqué : l’arrière tronqué, les formes très géométriques formés de plans joints bord à bord sans zones de transitions pour arrondir les angles, les feux minimalistes sur un plan qui prend toute la largeur de la voiture, ça fait quand même bien penser à une 104 Zs qui assumerait de pousser quelques crans plus loin les arrêtes vives du wedge design.

T’as la réf ?

En revanche, on peut essayer de deviner ce que les designers ont en tête quand ils proposent un tel objet. L’exercice est toujours un peu casse-gueule, d’autant qu’en chacun de nous il y a la tentation de trouver LA référence à laquelle les autres n’auront pas pensé. Commençons par le plus évident, et une fois qu’on aura épuisé le tout venant, on pourra se risquer un peu sur le bizarre.

205

Parce que le modèle est en même temps populaire et légendaire, on pense à la 205 bien sûr, dont Polygon n’est absolument pas la réédition nostalgique. Par contre, elle y fait explicitement référence en positionnant, sur sa custode, deux éléments oblongs qui sont évidemment là pour évoquer les empiècements identitaires de la 205 en version trois portes. Et bien sûr, les portes papillon servent ici à proposer un silhouette débarrassée de portes arrière tout en permettant d’ouvrir la voiture jusqu’au passage de roue postérieur, à la façon, pardon d’insister, d’un coupé 104. A l’arrière, l’écran qui occupe toute la largeur de la voiture peut aussi faire penser à la planche à repasser qui constituait avec les feux de la 205 un ensemble horizontal. Sur certaines photos, on retrouve les trois griffes de part et d’autre du bandeau, comme la 208 les propose aujourd’hui même. Très 205 enfin la façon dont l’aile arrière, minimaliste, vient entourer le pneu et en souligner la largeur, comme le faisait le bas de caisse sur la 205 GTi. Ici, c’est une pièce noire qui vient surligner le bouclier réduit à sa plus simple expression, qui produit cet effet de contraste et de profondeur.

Enfin, en version Explorer, carrément dorée, roue de secours en sac à dos et plaques de désensablage rouge en guise de garniture de tableau de bord, face au passager,

Dernière réminiscence, très discrète, de la 205, ce sketch de Max Ziegler, mettant en scène le Polygon dans une posture très frontale. On y voit la signature identitaire de la marque, figurée horizontalement. Mais dans les reflets bleutés qui émanent de part et d’autre de ce visage, générés par la légère lueur des leds, on devine ce visage ancien, encadré par deux simples optiques de dimensions bien plus généreuses. Cette forme qu’on trouve aussi à l’avant des 9×8. Notons qu’on voit ici nettement que les dents verticales des modèles actuels ne sont pas abandonnées, elles deviennent des entrées d’air qui permettent une liaison vraiment esthétique entre l’aile et le bouclier avant, qui génère de la largeur tout donnant du dynamisme à la face avant, en la pinçant.

Surtout, la perspective déformée accentue aussi la façon dont, quand on le regarde de léger 3/4 avant, Polygon n’est pas tout à fait monospace. Sur ce sketch, on a une voiture qui présente bel et bien un capot, à la façon dont la prochaine 208 le fera, elle aussi, nécessairement. De là à penser qu’on nous présente un visage destiné à devenir familier… …

Quasar, 1.0 et 2.0

Presque aussi évident, le concept Quasar, pour la disposition très cab-forwardesque de son parebrise, pour sa couleur blanc nacré, et sa façon de se construire sur une dialectique du plein et du vide. Ajoutons ceci, qui nous met rétrospectivement la puce à l’oreille : il y a quelques mois, Peugeot fêtait les 40 ans de ce concept en le revisitant, pour le mettre en quelque sorte au goût du jour. Le format n’est pas la même : la Quasar est manifestement bien plus basse et elle sacrifie purement et simplement les places arrière. Mais on retrouve le contraste entre un avant très caréné et profilé, et un arrière brutaliste qui, dans le cas du concept des années 80, expose carrément la mécanique, comme le fait aujourd’hui une Nilu 27 qui, en blanc, peut faire penser à une version encore plus énervée du coupé Quasar. Rappelons enfin que ce dernier, dans sa version originelle, récupérait sobrement les blocs de feux arrière de la 205, qu’il réutilisait sans fioritures simplement encadrés par le carénage des ailes, comme sur Polygon.

On va évidemment revenir sur l’intérieur, qui est sans doute la partie la plus riche en indications sur le futur des habitacles Peugeot, mais on ne peut pas évoquer le concept Quasar sans évoquer sa sellerie rouge orangée, qui est sa signature, couleur qu’on retrouve sur l’une des trois déclinaisons de Polygon, en association avec la livrée blanche. Sur le Quasar 2.0 de 2025, on discerne un intérieur de même couleur, conçu autour d’un modèle de siège qui est au croisement de ce qu’on pouvait trouver dans Inception, et de ce qu’on découvre dans Polygon. Il y a bien là une filiation tout à fait consciente et assumée.

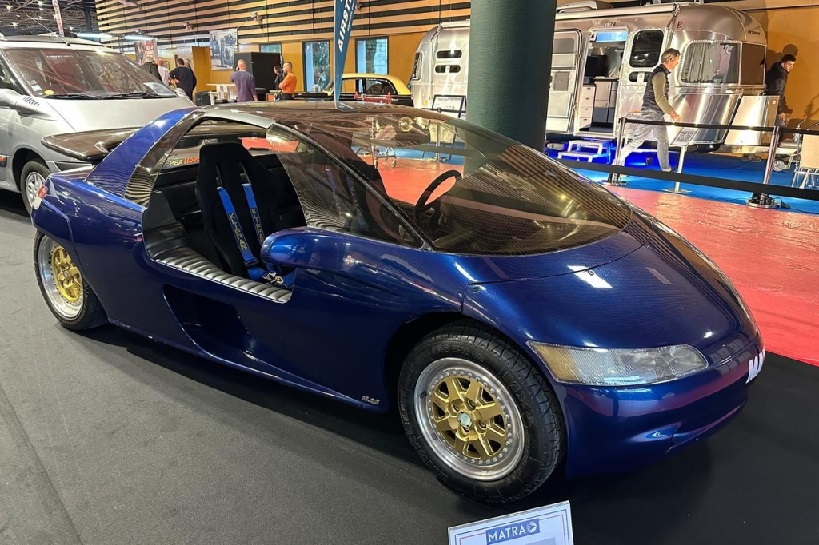

Matra M25

Allons vers quelque chose d’un tout petit peu plus pointu. Et exhumons un projet mort-né qui était pourtant fondé sur une intuition particulièrement clairvoyante. En 1989, Matra exposait le concept M25. Un engin monospace deux places qui semblait avoir été amputé de toute sa partie arrière par le bras immensément puissant d’un mecha armé d’un sabre gigantesque. Un bon p’tit quatre cylindres turbocompressé 1,7l à l’arrière, qui envoyait ses 200 chevaux aux roues les plus proches. Un truc fait pour les accélérations, la vivacité, ultra léger, pointu, joueur, joyeux et bon vivant. Ca me semble juste impossible que les designers de Polygon n’aient pas eu la M25 en tête, au moins un instant, et ce d’autant plus que son arrière raccourci utilisait les blocs de feux de la 405, qui ne coûtaient pas bien cher tout en lui apportant un élément de style efficace.

Bertone GS Camargue

Toujours dans le cadre des réf’ qu’on ne trouvera sans doute pas ailleurs, la façon dont les lignes de cette toute petite compacte voient leur développement avorté à l’aplomb du train postérieur pour se conclure dans un plan de feux qui traverse toute la face arrière fait penser à un concept-car encore plus ancien, puisqu’il date carrément des early 70’s, 1972 précisément et, chose un peu inattendue, il est conçu sur une base Citroën par le carrossier Bertone. C’est le fameux coupé GS Camargue, qui développe, de façon certes plus souple, des thèmes qu’on retrouve aujourd’hui sur le concept Polygon : le grand écran postérieur en guise de signature lumineuse et d’éclairage, des ailes en forme de ponton, qui ménagent un long et large plan horizontal qui élargit la voiture et l’assoit sur le sol, et un pavillon proportionnellement étroitisé par cette construction très géométrique de la face arrière. Même jeu de proportions sur la partie arrière du pavillon, avec un sommet de lunette arrière plus bas que le point culminant du parebrise, alors que la GS Camargue joue de sa verrière arrière pour faire fusionner de façon ambiguë le pavillon vitré et le hayon ; on n’a rien inventé chez Tesla. Et si on veut aller chercher des ressemblances dans les détails, on peut s’amuser à regarder les typographies respectives du mot « Camargue », sur la plaque d’immatriculation du concept Bertone, et le mot Polygon, enchâssé dans de semblables lignes horizontales sur l’écran du show-car Peugeot.

Peugeot 10071

Enfin, osons ce parallèle.

Une Peugeot.

Qui tient en moins de 4 mètres.

Dans laquelle on peut monter à quatre, en se contentant de deux portes.

Qui s’ouvrent de manière non conventionnelle.

Une forme quasi monovolume avec un porte-à-faux arrière réduit à sa plus simple expression.

Pardon mais… ce n’est pas une 208 qu’on a sous les yeux. C’est une réinterprétation du 1007. D’accord, l’ambiance était moins festive dans le mini-monospace à portes coulissantes. Mais après tout, qui aurait cru en regardant le premier 3008 qu’il deviendrait, en seconde génération, la sexy beast qu’on connaît ?

Autant de réminiscences en un seul et même concept, est-ce bien raisonnable ? Osons cette réponse simple : oui. Et on en a encore quelques autres en tête. Mais c’est précisément ainsi que fonctionne la culture, par association d’esprit. Et un concept-car, c’est nécessairement un acte culturel. Parce que c’est une façon de faire le point : l’objet regarde vers le passé pour scruter la route déjà parcourue, et se la remémorer. Et, tout particulièrement en période de crise, une marque gagne à faire de la culture automobile en général son terrain de jeu, d’où les passerelles tendues avec d’autres modèles, d’autres marques, afin de multiplier les échos stylistiques dans l’esprit du spectateur. Mais il n’y a pas de culture dans la seule célébration du passé, ou alors le langage formel devient une langue morte. C’est pour cette raison que tout en explosant les cartes de l’histoire de sa propre marque et des autres par la même occasion, Polygon les redistribue, pour ne surtout plus refaire la même chose, proposer un choc, une nouveauté qui, dès lors, doit nous étonner, déplacer en nous les curseurs du jugement pour qu’on ne sache même plus si on aime ou pas, si ça nous séduit ou si on se sent carrément mal à l’aise devant cette proposition. Et à vrai dire, ce serait probablement un peu raté si on ne se disait pas un peu que ça a l’air raté.

Pas de panique, donc : on n’a pas sous les yeux la future 208, mais plutôt un engin libéré de toute contrainte de commercialisation, qui peut donc tenter des choses sans tabou, l’occasion pour ses concepteurs de se lâcher en utilisant tout le vocabulaire de la marque dans des énoncés dont le sens paraît parfois mystérieux, un peu comme le ferait un poète : les prophéties ne sont jamais limpides et explicites, elles lancent les disciples dans des interprétations sans fin, qui peuvent coexister sans s’annihiler réciproquement, comme les trois versions de ce Polygon qui semblent être trois Evangiles congruents, trois versions de la même histoire, trois filtres apposés sur une même image. Selon Saint Urban, Saint Player.et Saint Explorer :

Simple, basique, carré

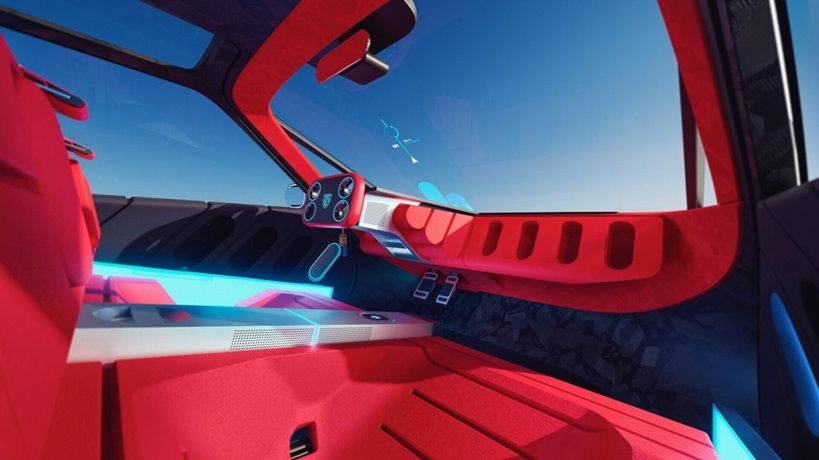

Reste l’intérieur, qui n’est pas la zone de la voiture la moins futuriste. Et pourtant, on le sait depuis longtemps, c’est là que se situe le réalisme de Polygon. Ca fait maintenant un bon moment qu’on connaît l’Hypersquare, ce successeur du volant, qui profite de l’absence de colonne de direction pour s’affranchir des contraintes que subissait depuis toujours le cerceau plus ou moins grand qui se tient, imperturbable, devant le conducteur. Peugeot a déjà bien travaillé sur cette interface homme/machine, réduisant le diamètre de l’objet, l’installant plus bas pour libérer le champ de vision, plaçant le combiné d’informations un peu plus haut, là où d’autres proposeraient une vision tête haute, projetée sur le parebrise. Le i-cockpit est peu à peu devenu une évidence que d’autres marques adoptent progressivement. BMW, par exemple, s’en approche désormais énormément. L’évolution décisive, c’est ce volant rectangulaire, dans lequel sont ménagées des zones de préhension étudiées pour que les pouces s’y glissent, ce qui leur permet simultanément de verrouiller la préhension du volant, mais aussi d’atteindre des zones tactiles donnant accès du bout du pouce à toutes les commandes habituellement dispersées autour de la colonne de direction.

Peu à peu, le style et le fonctionnement de l’Hypersquare deviennent plus clairs : on distingue les palettes derrière ce volant 2.0, qui permettront d’activer diverses fonctions, selon qu’il s’agit de versions électriques ou thermiques. On note aussi l’absence de commodos. On avait évoqué la subsistance de ce que chez Peugeot on appelait des « gestes héritage ». Pourtant, il est de plus en plus évident que les tiges hérissant la colonne de direction vont sembler venir d’un autre temps, installées derrière une commande de direction qui parait nous avoir été envoyée depuis le futur. Ou plutôt, d’un futur qui nous semble familier, car cet intérieur ressemble, beaucoup, à la façon dont on concevait l’avenir automobile et spatial dans les années 70. Visuellement, l’Hypersquare semble comporter des éclairages circulaires autour des fosses, qui vont évidemment participer à l’ambiance intérieure, tandis que l’écran central qui se trouvait sur les premières versions a disparu. Est-ce parce qu’il faut y loger l’airbag ? Ou bien pour autoriser d’autres types de finition ? On ne le sait pas encore.

En revanche, sur chacune des trois déclinaisons stylistiques de Polygon, on découvre de nouvelles versions de cet élément, qui peut donc sembler plus métallique, plus évidé, moins épais, moins bourgeois aussi. L’objet semble d’ores et déjà pouvoir se décliner en de multiples configurations, modifiant à lui seul copieusement l’ambiance à bord. Cette invention donne deux envies simultanées : voir ce que ça donne quand on l’a en mains, observer si on s’y adapte vite ou pas, mais aussi découvrir ce que stylistiquement les designers peuvent se permettre avec un tel dispositif. Et Polygon nous en donne une première idée.

L’évidence, c’est qu’un tel bouleversement ne peut pas concerner que le volant. L’intérieur de la 208 actuelle est sympa, mais ce serait une hérésie de simplement placer l’Hypersquare dans l’environnement Peugeot tel qu’on le connaît actuellement : quand bien même le tableau de bord de l’actuelle 208 demeure moderne, cette modernité est en phase avec la version 3D de l’i-Cockpit, elle joue à fond la carte des différentes profondeurs de champ, de la superposition des plans d’informations, stratifiant les surfaces en les multipliant autour du conducteur pour mieux le plonger dans un univers technoïde complexifiant le relief comme s’il recelait des espaces secrets, des éléments qu’on pourrait délaisser un moment pour revenir vers eux quand c’est nécessaire. Le petit volant de la 208 actuelle participe à cette ambiance et s’y intègre pleinement. Ce qui est intéressant avec la révélation des différents intérieurs de ce Polygon, c’est qu’on découvre que l’Hypersquare peut prendre plusieurs formes. Il peut être très épuré, très lisse, très Applesque pourrait-on dire dans la version Urban. Mais il peut être aussi plus complexe dans sa présentation, avec une allure presque artisanale, rudimentaire dans l’ambiance Explorer, pour adopter une allure résolument Racing sur la finition Player. Cette versatilité, les volants actuels ne l’ont pas, même quand ils sont proposés en différentes finitions. L’un des apports de l’Hypersquare, ce serait donc, au-delà d’une interface de conduite très différente de ce qu’on connaît jusque-là, d’élargir l’offre d’ambiances pour une seule et même cellule d’habitacle. Et ce qu’on constate donc à l’intérieur de ce concept polymorphe, c’est que la disparition de la colonne de direction, réduisant considérablement les contraintes pesant sur l’architecture du tableau de bord, libère l’espace et autorise une plus grande variété de styles d’aménagement : à partir d’un même squelette structurel, on peut adapter beaucoup plus profondément les volumes, les textures, et donc l’ambiance dans laquelle les passagers vont être plongés.

Voir grand

Pourtant, ces trois ambiances jouent sur des dénominateurs communs qui semblent avoir pour mission de dynamiter les présupposés qui sont les nôtres quand on imagine l’intérieur d’un véhicule de taille contenue. A propos du volume intérieur, Polygon cherche à mettre en évidence à quel point le Stear-by-wire libère l’espace. Pas seulement devant le conducteur, parce qu’en définitive, dans l’axe de l’Hypersquare, Peugeot choisit de ne pas évider le volume, installant plutôt un dispositif d’un genre nouveau, qui utilise le parebrise comme zone de projection, par réflexion, d’images générées par un écran de très grandes dimensions, installé horizontalement. C’est tout compte fait partout ailleurs que de l’espace est dégagé. Si cet intérieur tient vraiment compte de toutes les contraintes techniques qui pourraient le rendre viable, c’est qu’un bon nombre des éléments contraignants, tels que la climatisation, sont concentrés sous cet écran, en lieu et place de la colonne de direction, afin de libérer tout le reste de l’espace. Ce qui permet de disposer d’un volume vide assez étonnant pour un véhicule d’une telle taille.

Les designers peuvent alors s’en donner à cœur joie pour structurer ce volume et le dynamiser de façon très graphique. Par exemple, le parebrise est ceinturé d’une finition contrastée qui reprend la couleur de la sellerie, en englobant toute la planche de bord qui sert donc de cadre à cet immense écran ouvert sur l’extérieur, qui est aussi le seul écran numérique dont dispose cet intérieur. Ce cadre est une idée qu’on trouvait, aussi, sur le concept Twingo, dans des dimensions plus modestes ; Renault l’a pourtant abandonnée sur le modèle de production. Sur la Peugeot, il est encore plus spectaculaire car il permet de mettre en scène la façon dont le parebrise est désormais intégré à la planche de bord, puisqu’il en reprend une des fonctions, parmi les plus importantes : l’affichage.

Evidemment, on ne retrouvera pas le dispositif tel que, car il a tout de même besoin d’une interface physique, le parebrise n’étant pas une zone tactile très pertinente. On a ici une disposition extrême, et sans doute excessivement déroutante, mais ça nous donne une idée de la direction suivie.

De la même façon l’habitacle est délimité, à hauteur de l’arceau arrière, par une ligne de lumière qui ceinture la caisse en passant au-dessus des places arrière, s’enracinant dans la jointure entre l’assise et le dossier des sièges. Ainsi, l’habitacle est structuré en zones successives, délimitées verticalement, ce qui allonge finalement le volume et l’agrandit puisqu’on a tendance à se demander « Qu’y a-t-il au-delà ? », en prenant conscience que, précisément, derrière ces limites, il y a encore du volume, un espace à explorer.

Retour vers le Futur

D’une version à l’autre de Polygon, l’ambiance change du tout au tout. Urban est un cocon, un refuge tel que Rayan Stone en trouvait dans les différentes stations spatiales qui lui servaient d’abri temporaire dans Gravity. Inspiré du mouvement Spage age design, prenant ses références dans d’imaginaires engins de conquête spatiale, cet intérieur fait penser, par sa couleur, au look désormais rétro futuriste développé chez Kubrick, dans 2001, Space odyssey et Clockwork Orange. Le mobilier fait la part belle aux sensation moussées et textiles, offrant une vue très épurée faite de surfaces orange mat dans lesquelles des réceptacles sont creusés afin d’y accueillir tout ce qui doit être arrimé dans un véhicule destiné à subir des accélérations redoutables, selon les trois axes que peut explorer le mouvement. Il y a dès lors, dans cet intérieur, une sorte d’ordre premier, une organisation des formes, dont on sent qu’il n’attend qu’une chose : que la vie et l’usage viennent y semer un joli bordel. Dès lors, l’intérieur de Polygon surprend autant que son apparence extérieure, remettant en question bon nombre des évidences actuelles en termes d’aménagement intérieur.

La plus évidente des remises en question, c’est la totale absence d’écran à bord. En lieu et place, le système de projection tête haute qu’on a déjà évoqué, qui s’appuie tout de même sur un écran horizontal. Et sur les contre portes, deux sources lumineuses aussi, en guise de lumière d’ambiance. Mais si cet intérieur se passe d’écrans, toute la partie qui se trouve en face des passagers rompt aussi le plus possible avec la notion de mobilier, préférant laisser les matériaux eux-mêmes habiter l’espace et habiller les surfaces. Plutôt que combler l’espace gagné, on cherche à le structurer sobrement, pour laisser les occupants l’habiter. On sort un peu de l’ambiance « cockpit » pour entrer davantage dans un intérieur de type « cabine » où tout se trouve plus loin des passagers. Cette polyvalence se retrouve, conjuguée de façon différente, sur les trois univers intérieurs proposés par ce concept. Les sièges, eux, sont très, très particuliers. Ca fait un moment qu’on voit les concepts Peugeot tourner autour de cette idée, et c’est le signe qu’on a quelque chose en tête, et qu’on ne délaisse pas cette idée. Ici, on commence même à parler de faisabilité, en évoquant un système de housses interchangeables qui viendraient se fixer sur une structure rigide.

Le grand apport de ces sièges, c’est leur dynamisme visuel puisque les accoudoirs solidaires de la structure elle-même dessinent une oblique qui donne à l’habitacle toute son énergie vu de profil, exploitant pleinement l’ouverture large permise par les portes papillon. Les surfaces – elles aussi très géométriques – de ces éléments, produit l’illusion qu’il serait impossible de s’y installer, car leur profondeur disparait visuellement, le jeu des textures noyant leur relief pour procurer l’impression d’une simple surface inclinée incapable d’accueillir un passager. Ca semble difficilement présentable et utilisable en l’état, encore moins au sein d’un groupe qui cherche à uniformiser ses contenus et ses processus de fabrication, mais c’est précisément le rôle d’un concept-car, de montrer ce à quoi une uniformisation industrielle impose de renoncer.

Ici encore, on pense à ce que le renouveau italien du style Space Age Design a pu produire – le plus souvent sous la forme de concept-cars – dans les années 70 : l’Alfa Romeo 33 Navajo conçue par Bertone en 1976 par exemple, tant pour son intérieur épuré, sa sellerie aux détails rouge orangés, sa cabine très généreusement vitrée, son parebrise cintré plongeant vers l’avant, que pour le jeu de proportions à l’arrière, entre la lunette et les appendices aérodynamiques hyperboliques, articulant les surfaces planes les unes aux autres pour donner de la force à l’ensemble, tendre les lignes. Un peu pour les mêmes raisons, on a la Lancia Sibilo en tête, avec son volant « tout en un », par le même studio Bertone en 1970. La Citroën Karin, de 1980, avec son intérieur quasiment vide, entièrement tourné vers le conducteur, situé au centre, installé dans un véritable siège de vaisseau spatial, avec ses deux passagers, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche, et des contreportes qui font bien bien penser à ce qu’on trouve aujourd’hui sur la DS N°8. La Ferrari 308 GT Rainbow de (encore !) Bertone, en 1976, avec son tableau de bord minimaliste, dont la partie droite fait penser à la déclinaison Explorer de Polygon, simplement constituée d’une plaque de métal perforée, ces orifices constituant sur le concept un motif répétant le principe constitutif de l’Hypersquare. C’est là son côté formellement paradoxal : il abolit le cercle du volant pour le multiplier en son sein, et le disséminer un peu partout dans la voiture.

Et si on voulait une référence maison, plus étonnante, qui semble de plus en plus sensée à mesure qu’on regarde les déclinaisons du concept Polygon, on citerait la 504. L’idée peut sembler saugrenue, mais elle nous a été glissée, en scred, par la communication que le bureau de style à distillée, petit à petit, autour d’un break 504 customisé pour le mettre au goût du jour, par petites touches un peu tuning, en hommage à la fameuse 504 du groupe de rap 113, au moment de la sortie de leur album culte (à tout point de vue, de la musique à la pochette, dont l’histoire est incroyablement belle), Prince de la ville, tout particulièrement dans le clip du morceau Tonton du bled. Cette collaboration en 2025, permet à la marque de retrouver ses marques, de renouer avec un passé et un public que la montée en gamme d’un constructeur qui gagne tout de même sa vie en vendant du GtLine pas vraiment accessible au plus grand nombre avait un peu délaissé. L’année dernière, en voyant une 408 toutes options garée aux abords d’un champ au beau milieu des chemins défoncés permettant d’accéder aux hauts plateaux des Bardenas, en Espagne, j’avais été à deux doigts de pondre un article à son sujet, tant ce modèle, bien que haut sur ses roues, semblait déplacé dans un tel contexte : trop précieux, pas prêt à être abimé. La 504 break, c’est le principe inverse : tout en étant soignée, c’est la bagnole qui ne craint, qu’on peut embarquer partout, dans laquelle on peut faire monter n’importe qui, avec n’importe quel bagage.

Vous avez vu comment, dans la vidéo de présentation de Polygon on ne prend aucune précaution avec le véhicule ? On le manipule comme un gamin le ferait avec une petite voiture. L’engin est soulevé, déplacé, déposé sans ménagements comme si une main géante le tenait par le dessus, le mettant en rotation sur tous ses axes sans vraiment s’inquiéter de son éventuelle fragilité. Une bagnole qui résisterait à un traitement du type « Le 113 fout la merde« , un engin dont le cœur battrait au rythme des mélopées vocodorisées de Bangalter. Mine de rien, l’intérieur de ce concept car semble paré pour les usages éprouvants. Et quand bien même les passagers iraient au-delà de ce à quoi les matériaux peuvent résister, on sent que l’allure générale supporterait d’être un peu outragée par les mauvaises manières. Et ça, c’est le fond de sauce dans lequel mijotent les véritables Peugeot, le bois dont elles se chauffent, ce qu’elles ont vraiment dans le ventre.

Eternal Sunshine of the spotless mind

Autant de façons d’enraciner le futur imminent dans un passé qui se projetait lui-même dans ce qui était à venir. Autant de manières de provoquer une révolution culturelle, qui touche autant à l’idée qu’on se fait d’une voiture, qu’à l’image qu’on en a ou à l’usage qu’on en fait, tout en installant dans nos esprits que ce n’est pas tout à fait une rupture qu’on nous propose, mais plutôt des retrouvailles avec une idée dont on avait oublié qu’on l’avait déjà rencontrée. Il y a des rêves qui sommeillent en nous, des désirs automobiles qui avaient été balayés par les bifurcations de l’histoire, qui font que le futur n’est plus tout à fait ce qu’il était. Le design est parfois l’art et la manière de réveiller en nous des espoirs déçus, des objets qu’on s’était résolu à ranger dans la case « fantasmes ».

Polygon a sans doute entre autres cette mission, d’aller fouiller dans cette partie de notre mémoire dont on ne se souvenait plus qu’on l’avait jadis enregistrée, pour en faire émerger les images perdues d’un avenir qui demeure une proposition, faite d’accueil, de légèreté, de vivacité et de facilité de vie. On ne le remarque peut-être pas assez, mais avec un tel concept Peugeot s’éloigne résolument de l’ambiance qu’on peut trouver aujourd’hui à bord d’une Mercedes, faite de matières brillantes, de formes et de finitions très clinquantes qui semblent ne fonctionner que sur le principe de la surenchère, parce qu’il faudrait faire toujours plus précieux, avoir l’air toujours plus riche, plus technologique. Ce faisant elle s’éloigne fortement, aussi, de ce que l’industrie automobile chinoise a tendance à nous proposer, qui fonctionne un peu sur le même principe : il s’agit moins de vivre une expérience automobile, que se mettre en scène en train de vivre cette expérience sous les yeux des autres. A sa façon, qui n’est pas réductible à l’effort que font les autres marques françaises pour poursuivre des objectifs parfois proches, Peugeot indique quelles sont les valeurs que la marque souhaite développer, qui la spécifient au sein du groupe, et peuvent encore lui donner une place dans l’univers automobile à venir.

Dans un monde multipolaire, dans une époque incertaine, dans une phase où l’automobile, après s’être lancée dans une transition technique majeure, n’est plus certaine de vouloir véritablement transitionner, ce qui importe, c’est la versatilité, l’agilité, la capacité d’adaptation. Mine de rien, depuis Inception, Peugeot peut prétendre avoir résolu la quadrature du cercle, inscrivant le mouvement circulaire des mains dans le repère orthonormé de son Hypersquare. Polygon est une démonstration géométrique de l’aptitude du lion à s’adapter à des temps désordonnés et incertains. Après tout, il peut y avoir un certain plaisir à se heurter aux bosses du réel, à se jouer des obstacles, à être audacieux quand tout appelle à la prudence. L’avenir appartient aux Polyvalents, et aux polissons.

- Rendons à César ce qui lui appartenait avant qu’on le lui subtilise : la réf’ à la 1007, je l’ai vue en premier sur le forum de Worldscoop, qui est une mine dans laquelle on place les petits détonateurs de la réflexion qui vont lancer les rouages de la réflexion dans mon cerveau. Dans ce filon précis, consacré à Polygone, c’est Redstone, l’artificier qui a placé sa dynamite. Et c’est ici que l’idée a émergé. ↩︎

Il n’y a que 10 mois à attendre puisqu’elle devrait être dévoilée au prochain Mondial. Ca va c’est pas trop long….

A mon avis l’info la plus intéressante concerne l’identité visuelle qui passerait d’une organisation complexe bien que très belle de Inception à quelque chose de plus récent chez Peugeot mais en mode futuriste? Les fameuses barrettes remplaceraient les griffes….Du coup on serait plus sur les années 80 90 que 60 70 (304 504 505). Plus logique du point de vue de la filiation 205 assez évidente en filigrane du concept. Mais du coup quid de Inception? Deception? Peut être juste le 3008 restylé y aurait droit…Et le futur 2008 qui arrivera pourtant assez longtemps après la nouvelle 208 du fait des retards stratégiques. Une organisation plus complexe pour les modèles les plus chers se comprendrait même si l’identité se disperserait. On est encore dans le flou et même un peu plus depuis ce Polygon.

Bon, sinon moi je vois très bien la new 205 derrière ce beau concept qui me plait beaucoup. Une 205 bien entendu avec un fort épaulement. Quelque chose en somme de plus « franc » que la nouvelle Clio aussi réussie soit elle. Juste, pour l’instant, elle me fait penser à ce qui aurait pu être également une new Lancia ypsilon. ( la Clio aurait aussi bien pu être une nouvelle Fiesta, Ibiza, Mazda2, donc nettement moins identifiable). Je crois qu’on peut penser que la version de série, derrière les artifices du concept, sera proche ou très proche de lui, et je suis pour!

La 104, ma fantasque prof de dessin en avait une dans ce fameux turquoise de l’époque, mais en 5 portes. Mais surtout j(ai fait à 14 ans un trajet mémorable et chahuté dans une 104 ZA (version commerciale de la Z) qui était la nouvelle voiture neuve de ma logeuse, entre Peugeot Joinville, Charenton (ou Créteil plus loin) et le 20eme arrondissement…………dans le coffre, justement car il n’y avait que 2 places!

Alors vive la nouvelle 208 et ses formes probablement acérées.

https://pvsamplersla5.immanens.com/fr/pvPageH5B.asp?puc=003094&nu=1942&pa=1#16

https://pvsamplersla5.immanens.com/fr/pvPageH5B.asp?puc=003103&nu=1197&pa=1#14

Auto Plus titre: il préfigure la future 208

l’Auto Journal termine par: il ne faut pas chercher à voir la future 208 dans le style du concept Polygon, même si elle devrait s’approprier quelques détails.

Voila 2 avis bien différents et plus ou moins opposés. Auto Plus met aussi les dessins de février de Demarets pour montrer qu’il avait vu (plutôt) juste. Sinon on aurait pu supposer qu’il s’agit dans ce titre principalement du volant et du volume intérieur.

Alors globalement qui a raison? L’Auto Journal étant réputé plus sérieux, on devrait pencher pour un concept dénué de concrétisation extérieure. Et l’interview de M Hossan dans les magazine, irait plutôt dans ce sens….ou donne l’impression de botter en touche en appuyant très fort sur volant et l’intérieur, les écrans, les sièges. C’est rusé!

Il fait son mystérieux…car d’une part Auto Plus semblait pas trop mal renseigné, même si Demarets a repris une base de 208 pour faire sa proposition. Et surtout la temporalité de ce concept semble plus un signe que juste un défrichage d’avenir..

Polygon a été concu et réalisé après la finalisation de la future 208 (à la limite en parallèle). A mon avis l’idée est qu’il s’est agi de faire une épure de la voiture définitive, reprenant son volume, ses lignes forces, sa vision d’un design beaucoup plus abrupt que l’actuelle. Chacun pourtant devant rester jusqu’à la présentation sur son interrogation ou son opinion avec les gros leurre des portes. Trop éloignée d’une industrialisation donc pas elle, simple concept; ou bien vision conceptuelle de la définitive, sorte d’idéal non réaliste mais tout à fait elle dans l’esprit, les volumes généraux, l’acération des surfaces. Et donc jeu très excitant et stimulant pour les designers. Quelque chose de très différent des concepts puis show cars derniers de Renault, mais qui quand même préfigurerait la 208, comme une ame ou épure.

Si c’est le cas, je vois bien Peugeot abandonner enfin la vitre latérale arrondie ( que Demarets a reprise pourtant) pour quelque chose de tranché à la 104/ 205 et enfin passer à autre chose, après toutes ces générations de vitres courbes dans tous les sens chez la citadine, amorcées depuis la 205 3p, et 206 sur tous modèles, ça ferait plus de 30 ans en 2027 il serait temps de penser au futur! Difficile d’avoir un déflecteur aéro abrupt sur une aile surplombée par une vitre molle à l’ancienne. Ca sera ou rond ou anguleux mais je penche pour la 2ème. Car c’est ce qu’on voit sur Polygon et ça me semble plus logique à tous points de vue (je vois pas Hossan qui aime les arêtes pondre une énième vitre arrondie).

Pour le parebrise en 3 parties, j’avoue que je n’arrive pas à me décider, bien que je pense cette idée possible. Et si ce meilleur pour l’aéro, banco.

En tout cas, je fais donc le pari sur cette approche, qui aurait le mérite d’être limpide (on ne fait un concept car volontairement très éloigné d’un véhicule concomitant pour entretenir le suspense, jouer à cache cache avec les gens). Ca serait donc un intermédiaire entre Concept car et show car. Mais avec les attributs d’un Concept car.

Et d’une certaine façon, ça démoderait le côté très bagnole de la Clio 6. Et enfin quoi de plus excitant que de voir une new 205 futuriste, si elle est réussie, faisant ainsi par ailleurs la nique aux revivals Renault très proches de leurs modèles. La 208 actuelle avec Vidal a des réminiscences de la 205 GTI, la suivante avec Hossan peut assumer totalement son héritage en la propulsant dans le futur.

Je serais un peu déçu si ce n’était pas ça! Mais ça sera très bien j’imagine aussi si je me trompe!

Si ça se trouve, Peugeot se projette ici dans un avenir plus lointain que la prochaine 208, et prépare déjà la succession de celle-ci. A moins que la marque réfléchisse à quelque chose d’autres, plus court qu’une 208, plus strictement urbain et périurbain, à la façon dont la 1007 était décalée par rapport au reste de la gamme, pouvant oser des ouvrants particuliers, une silhouette atypique.

Mais je pense que la 208 ne sera pas un monovolume, pour des raisons de synergie Stellantis, mais aussi de fidélisation d’une clientèle déjà acquise, qui devra déjà se faire à un intérieur très nouveau. Même si du coup, ce que je crains, c’est un décalage entre l’intérieur et l’extérieur.

Et je suis d’accord : 208 et 308 gagneraient à tirer un trait sur la forme persistante du vitrage latéral. Quand le 3008 II était sorti, j’avais pensé que le reste de la gamme franchirait ce pas, et finalement, non, loin de là !

Oui bien sùr rien n’oblige les équipes à suivre une logique simple, et il peut y avoir un amusement à perdre les gens dans une fausse piste. Les concepts car sont un grand défoulement qui permet de créer tout en soufflant par rapport aux contraintes du quotidien des vraies véhicules. Finalement ni e.Legend ni Inception n’ont apporté d’éléments concrets , saut si cette identité visuelle compliquée arrive à s’industrialiser dans un futur modèle, ce qui est finalement peu probable vu les normes (le simplifier le rendrait inutile). Ca semble déjà de l’histoire ancienne pour la 208 , malgré toutes les tentatives des dessinateurs pour l’intégrer dans chaque magazine (sauf Demarets donc qui avait déjà un aperçu de Polygon dans son viseur).

Donc, tout de m^me la tendance des marques à faire des concepts moins rêveurs et plus proches des projets en cours ou futurs (malgré Inception) est là. Puis la concomitance de Polygon et 208 ainsi que l’adaptation certaine du nouveau volant me font pencher pour un bond en avant au niveau stylistique, l’abandon plus ou moins total des rondeurs de l’actuelle pour des surfaces tendues alternant courbes savantes et plis tranchés, en fait dans la suite du 3008. Les proportions seront nécessairement différentes, et vu que le tableau de bord sera rempli pour au moins les versions d’entrée de gamme avec colonne de direction traditionnelle, l’angle du parebrise sera aussi probablement conforme aux standards actuels. Même si j’aimerais qu’ils aillent jusqu’au semi monospace bas comme ici. En effet, le côté vraie bagnole y perdrait et la clientèle peut être aussi. Sauf qu’elle a accepté le e cockpit sans barguigner. Je suis allé m’asseoir dans une 308, impossible de trouver mes marques, comme les essayeurs le disent aussi. Jamais j’aurais pu remplacer ma Megane par elle….tout le monde ne fait pas plus d’1M80 mais bon ça reste une interrogation…et Dieu sait que je ne suis pas pilote dans l’ame! Assise basse et volant haut OBLIGATOIRE!

Bon de toutes façons l’hypersquare va ranger tout ça aux oubliettes s’il arrive à se généraliser sur la gamme, ce qui ne sera pas une mince affaire tout de même.

10 mois à attendre, et on aura les protos camouflés d’ici là normalement. pour moi Hossan veut marquer un grand coup avant le retour du patron, il a dù être à mon avis sourcilleux à l’idée que Vidal ne commette pas l’erreur de modifier des choses en dernière minute!

et basta les vitrages arrondis des 205 3p jusqu’à l’actuelle 208, et comme tu dis également sur les 307 et 308, surtout les 3p mais toujours arrondies sur les 5p jusqu »à la dernière en date. Et jusqu’à la 407 et le 3008 1 . Ca ne me dérangeait pas du tout, c’était très bien ( la 308 reste la plus jolie compacte) et ça faisait écho aux optiques de félins, mais maintenant il faut passer à autre chose. Ca tombe bien, un petit refrain de nostalgie est quand même dans l’air du temps, et je suis certain que Hossan veut laisser sa marque avec une réinterprétation des eightees. C’est peut être n’importe quoi vu qu’il est né pendant et donc n’a pas été marqué par la 205, ça serait plut^t Vidal sur ce coup là. Mais bon je reste sur mon intuition? Un vent d’air frais doit souffler notamment pour aller chercher la réussite de Renault ces temps derniers, qui va se poursuivre forcément avec la Twingo smile mania!

https://forum-auto.caradisiac.com/topic/643416-topic-officiel-peugeot-208-iii-2027/

voilà la première proposition depuis la sortie de Polygon sur le blog de Caradisiac. Sur base de 208 j’imagine. Bon ce n’est pas brillant du tout. Toute la modernité a disparu! Les vues de Demarets dans Auto Plus n’étaient pas assez modernes non plus mais elle étaient antérieures.. Attendons de voir ce qu’il nous propose de plus précis maintenant.

La vue intérieure est pas mal par contre.

Les 10 mois d’attente vont être haletants!

Quelle surprise et quelle trouvaille! c’est plutot rare de voir une 1007 au cinéma, probablement parce que jusque dans le filmage elle est bien trop ingrate! Et voilà que Josiane Balasko se retrouve au volant d’un improbable modèle rutilant bleu pétant dans une assez effrayante bluette du dimanche soir (mais pas sur TF1….) dans laquelle elle a entrainé sa fille et Didier Bourdon. Enfants intéressés et parents revanchards se chamaillent au gré des allées et venues de la vedette 1007 incroyablement neuve pour un film de 2020! Bon on a droit quand même à une Lamborghini pour les voir se ridiculiser en position de devoir s’en extirper….

C’était un vrai objet de design pourtant, et en même temps la négation du design, dans les 2 sens parfois opposés, mais loupée à un point stratosphérique (BMax, Meriva et Modus étaient plus réussis bien que moches également) le 1007 est une sorte de chef d’oeuvre de vilain petit canard, pour moi bien plus qu’un Multipla par exemple. Juste l’Aztec est peut être pire! En ce sens pourquoi pas le réhabiliter dans une comédie poussive et caricaturale ….

Bon tout ça pour dire que la 1007 reste là où elle est au purgatoire des boudins auto et ne vienne surtout pas influencer la future 208! Ni d’ailleurs une quelconque Kcar à l’européenne…

https://www.imcdb.org/vehicle_1738706-Peugeot-1007-2005.html