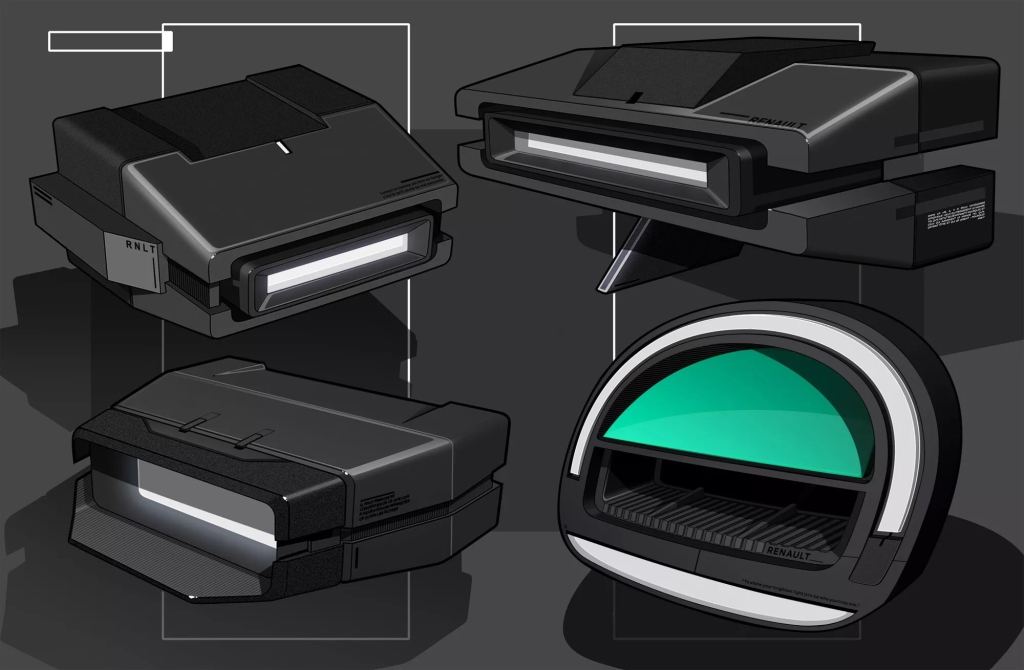

Un jour, quelqu’un chez Renault a regardé une retransmission de la tournée Stars 80 et s’est dit « Voila, c’est exactement ça qu’il faut faire » : remixer des succès des eighties et les servir de nouveau, à peine réchauffés, à un public en manque de madeleines de Proust, version grande distribution. Les bandes originales des spots publicitaires sont raccord avec cette démarche, puisqu’elles s’appuient toutes sur la réactualisation de grands tubes de cette époque, cuisinant la musique comme le design fait de nouveaux modèles avec les restes des succès d’hier : on garde la forme originelle qu’on réinterprète en la mettant au goût du jour, au prix parfois de contorsions d’échelle un peu déroutantes, ou d’un divorce consommé entre la forme et la fonction.

Quand une marque a connu autant de succès, la tentation est grande de les réitérer. Et après tout, il est possible que dans l’esprit de la clientèle la nostalgie l’emporte sur la véritable cohérence stylistique, et que l’image soit finalement plus importante que l’usage. Ainsi, en photo, la R5 est une indéniable réussite. Mais dans l’espace public, on est un peu surpris par ses dimensions, comme si le modèle originel était subitement frappé d’un étrange gigantisme trahissant la vocation initiale de ce modèle. Quant à la R4, elle n’est plus, du tout, l’héritière de celle qui se positionnait comme alternative à la 2CV : embourgeoisée, chère et lourde, elle semble ambitionner de séduire ceux qui ont en tête un Countryman qu’ils ne pourraient pas encore s’offrir.

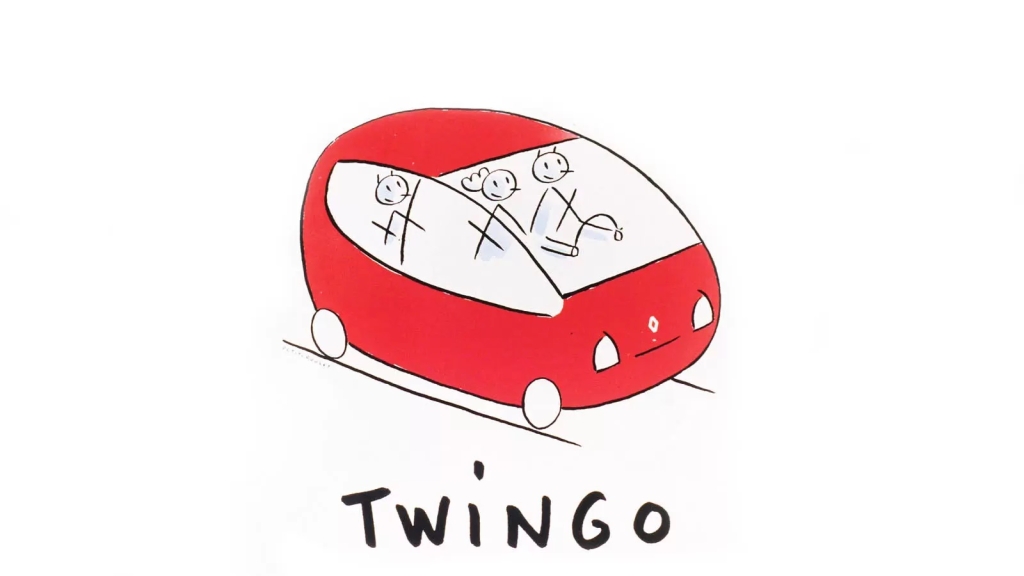

Avec la Twingo, Renault ressuscite un modèle initialement caractérisé par la façon ingénieuse dont il proposait simultanément une occupation au sol très restreinte et un habitacle donnant une très grande impression d’espace. La question est alors la suivante : peut-on, aujourd’hui, avec les contraintes techniques, réglementaires et économiques qui sont celles de l’époque, proposer quelque chose d’équivalent tout en reproduisant, de façon la plus fidèle possible, l’apparence extérieure d’un modèle qui était autant caractérisé par sa présence d’esprit et sa modestie que par une bonne bouille dont la marque fait un peu le pari, aujourd’hui, qu’elle puisse se suffire à elle-même ?

J’ai tant cherché ton visage

Dès qu’on la découvre, la Twingo 2025 fait mouche. Après des décennies passées à chercher en vain le visage de la vraie Twingo dans le faciès des modèles qui lui ont succédé, on retrouve enfin, au premier coup d’œil, la mine réjouie dont on avait perdu la trace : ses yeux, sa bouche, son p’tit sourire de Mona Lisa. Et parce que la Twingo fut d’emblée liée à l’univers du film d’animation les concepteurs de cette version ressuscitée ont joué sur le facétieux faciès pour créer une animation de mise en route qui joue, à fond, sur le côté enjoué et bonhomme de cette automobile, figurant dynamiquement les éléments de ce visage qui se mettent en place dans un jeu de ping pong alerte qui mettrait de bonne humeur le moins réveillé des lève-tard au moment de se mettre en route pour le boulot. Dans l’esprit, on a un peu l’impression d’avoir le générique du Burger Quiz devant les yeux au moment d’allumer la Twingo. C’est malin et efficace.

De profil, la reconnaissance est presque aussi évidente : volume unique, pas de ligne brisée distinguant en le séparant le compartiment moteur, pas de coffre visible : tout tient dans ce qui semble être un seul et même espace intérieur. Le volume est absolument simple, on retrouve la voiture telle qu’un enfant pourrait la dessiner.

Quelques différences cependant. Et bien sûr, avant tout, le nombre de portes, et c’est loin d’être un détail. Si la Twingo fut créée avec deux portes, une de chaque côté, celle que nous découvrons aujourd’hui cède aux exigences de son époque : les passagers arrière disposent de leurs propres accès. Ca facilite l’installation, mais ça verticalise beaucoup les lignes du profil, multipliant les ruptures qui découpent les surfaces latérales en tranches, un peu comme on saucissonnerait un rôti. Mais après tout, cette verticalisation des lignes, c’est un élément prégnant du design contemporain, sur lequel on reviendra un de ces jours. Surtout, la Twingo 2025 semble être la fille cachée de la Twingo MK1 et de la Modus. Au physique gracile et manifestement très léger de son ancêtre elle oppose une physionomie beaucoup plus dense et solide, des passages de roues plus généreux eux-mêmes occupés par des jantes de biiieeeeeeeeen plus grand diamètre, ce qui assoit nettement plus la voiture sur le sol, la campe plus décisivement dans le paysage, mais lui fait perdre aussi cette espèce de modestie légère qu’avait l’ancêtre. La nouvelle génération est plus joufflue, plus musclée quel que soit l’angle sous lequel on l’observe, ce qui la rend encore plus ronde de partout, les lignes de structure étant concentrées désormais sur les face avant, et arrière. Par exemple, on perd sur le profil la ligne de carre qui apportait de la structure sur la MK1 pour un volume beaucoup plus lisse mais aussi plus rebondi sur celle que nous découvrons aujourd’hui. Avec l’allongement de la silhouette, on obtient un résultat qui évoque un peu la Lancia Ypsilon, la lumière venant tracer une grande courbe qui vient s’enrouler autour du train arrière.

Assez curieusement, mais c’est aussi intéressant, cette ligne de structure absente sur le profil, on la trouve maintenant en face avant. On ne la voit pas au premier coup d’oeil, parce que le regard est accaparé par les optiques en demi-lune qui donnent son regard si particulier à la Twingo, mais les véritables blocs optiques sont deux lames insérées au bas de l’arc de cercle, quasi imperceptibles quand les phares sont éteints. Elles prennent place sans un bandeau qui forme un plan tranversal qui découpe toute la face avant en traversant la signature lumineuse courbe. Et il est intéressant, en clignant les yeux, d’observer ce visage et de faire abstraction des demi-lunes, ce qu’on peut d’autant plus facilement faire que la partie évidée permet de visualiser la pente du capot à l’intérieur de l’optique, pour découvrir un autre visage, beaucoup plus moderne, suggéré par ce bandeau discret et pourtant bien présent.

Désormais, le travail de structuration et de sculpture plus linéaire des flancs se passe plutôt en partie inférieure, le bas de caisse étant plus travaillé et creusé pour que l’ensemble paraisse moins massif alors même que la hauteur doit digérer la présence de la batterie dans le soubassement. A l’avant, ce travail de camouflage passe par la grande finition noire qui court en haut du capot, sous le parebrise : cette zone sert à masquer la prise d’embonpoint de la voiture, dont le capot (qui n’en est plus un d’ailleurs, puisqu’il ne s’ouvre pas) serait visuellement beaucoup trop haut sans cet artifice. C’est pour cette raison que contrairement à la tendance contemporaine, les essuie-glace sont ici totalement visibles au repos, ce qui permet de remarquer d’ailleurs que Renault a renoncé a joli système à pantographe qui caractérisait la première Twingo : ici aussi elle rendre dans le rang avec une classique paire de balais. L’impression d’ensemble, c’est que la ressemblance n’est possible qu’au prix d’un travail beaucoup plus complexe sur les détails, dont l’ancêtre pouvait se passer : celle-ci était globalement beaucoup, beaucoup plus simple de conception et de réalisation.

Enfin, sur le profil, ce sont les poignées de porte qui font les frais des sacrifices à faire sur l’autel de la rentabilité : adieu les arcs de cercle convexe et concave qui permettaient de saisir la gâche dissimulée dans l’épaisseur de la porte. Cette disposition n’aura été reprise que sur la Twingo 2, parce qu’elle n’avait elle aussi que deux portes. Le concept-car qui annonçait la nouvelle venue reprenait l’idée, mais celle-ci n’aura pas passé le cap de l’industrialisation, et on comprend assez bien pourquoi : elle imposait une poignée de porte arrière dissimulée dont on voit bien que, stylistiquement, elle aurait été difficile à intégrer tout en coûtant nécessairement plus cher qu’un dispositif classique.

Le p’tit Q

La lunette arrière décuple l’effet stylistique qu’on trouvait sur la version originelle : le volume en relief qui accueille le vitrage est ici clairement séparé du corps de la Twingo, au point d’être traité dans un plastique noir tout à fait distinct du reste de la carrosserie, comme s’il s’agissait d’un accessoire indépendant. Et à vrai dire, cette lunette et son pourtour semblent bien avoir pour mission de jouer un rôle décisif dans la performance aérodynamique de la voiture, accompagnant le flux d’air s’écoulant sur les trois faces du pavillon pour le projeter vers l’arrière et éviter qu’il vienne se concentrer à hauteur du hayon en provoquant un effet d’aspiration qui ventouserait la voiture sur sa face postérieure. Grâce à cette pièce, la Twingo peut se passer de déflecteurs supplémentaires, qui défigurent souvent le trois-quart arrière de nombreux autres modèles.

En dessous, le hayon est nettement plus sculpté que sur la Twingo originelle, au point de faire penser aux emboutis de l’Avantime dans sa façon de creuser le volume sous la lunette pour mieux faire se cambrer le postérieur, pour des raisons qui mêlent ici sans doute l’esthétique et l’aérodynamisme. Et ce qui est intéressant ici, c’est de constater le travail effectué pour que la Twingo 2025 soit évidemment l’héritière de son aïeule, mais qu’elle soit aussi porteuse, plus généralement, du patrimoine Renault et de cette façon qu’a eu la marque, sur une longue période, de concevoir les carrosseries de façon très architecturale. Pour la gestion des flux d’air, on sait que ce point est particulièrement soigné car, la batterie étant de faible capacité et la recharge étant lente (surtout en version de base), la moindre économie de consommation est bonne à prendre, et chaque détail compte. D’où la pointe qui émerge au sommet des optiques arrière, qui est directement dictée par des impératifs aérodynamiques.

Evidemment, parce qu’il s’agit vraiment de la signature de la voiture, le regard batracien est reproduit à l’arrière, et le soin mis dans ces éléments donne l’impression qu’une bonne partie du budget design a été concentrée ici, même si en réalité, il suffit de faire le tour de la voiture pour constater à quel point tout y est extrêmement soigné et détaillé, au point qu’on perd un peu l’extrême simplicité de la Twingo première du nom, pour un ensemble dont la cohérence visuelle est le résultat d’un travail plus profond effectué sur un beaucoup plus grand nombre de gestes stylistiques. Mais c’est ce qui fait de cette nouvelle Twingo une voiture contemporaine : les contraintes sont telles, aujourd’hui, que le travail de design ne consiste pas à réaliser une forme pour la faire passer de l’imagination à la réalité, mais à masquer les exigences techniques et réglementaires pour donner l’illusion d’une forme en masquant tous les compromis qui font obstacle à sa réalisation. Ainsi, à la regarder comme ça sans creuser la question, on ne perçoit pas l’épaisseur de la Twingo actuelle. C’est en s’installant dans son siège qu’on réalise qu’on y est assis bien, bien plus haut qu’on ne le faisait au volant de son ancêtre, comme s’il y avait une forme de rupture entre l’extérieur et l’intérieur de la voiture, une disjonction entre le passé et le présent.

Le Flacon, ok. Mais l’ivresse ?

Le concept Twingo E-Tech était tellement séduisant extérieurement qu’on se concentrait sur son allure, plaçant l’habitacle au second plan. Mais puisque désormais des clients, qui seront aussi des utilisateurs, vont se mettre au volant, il faut bien qu’on soit un peu plus attentif à son agencement intérieur. Fonctionnellement, on retrouve bien la modularité qui faisait partie du génie de la toute première Twingo. La banquette arrière coulissante en deux parties est de la partie, permettant de privilégier le chargement ou les passagers, selon le besoin de l’instant présent, et un peu partout on retrouve l’aptitude à compléter l’équipement standard par des petits modules qui viennent se fixer via le système Youclip inauguré par Dacia. Jusque là, tout va bien. Mais pour savoir si on retrouve la joie de vivre et la simplicité de la Twigo originelle, il y a deux façons de voir les choses : si on regarde le ciel de toit et les tapis de sol, les touches colorées sur les contreportes et le tableau de bord, on retrouve bien le côté « fun » de la première génération. Les lettrages en relief, les motifs élémentaires ramènent à la simplicité originelle dont est porteur le concept même de Twingo. Sur les contreportes, on est content d’apprendre que les empiècements couleur carrosserie sont en réalité faits en véritable carrosserie naturelle, le revêtement intérieur s’évidant pour en laisser apparaître le relief. Et la couleur, on la retrouve face à soi, dans un élément du tableau de bord qui vient animer un mobilier de bord qui, sinon, pourrait semble un peu tristoune, on va y revenir. En revanche, si on se focalise sur les sièges on est un peu déçu par la sellerie très neutre proposée par Renault, qu’on pourrait imaginer trouver sur à peu près n’importe quel modèle de cette marque, ou d’une autre, la seule audace consistant à dégrader le gris, du plus clair au plus sombre. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les sièges n’ont absolument rien de singulier, contrairement à ce que le concept aurait pu nous laisser espérer. Et dans une voiture censée être singulière, c’est un peu paradoxal, surtout quand il s’agit d’offrir une descendance à celle qui proposait, elle, des selleries aussi chamarrées qu’une robe de chambre en molleton.

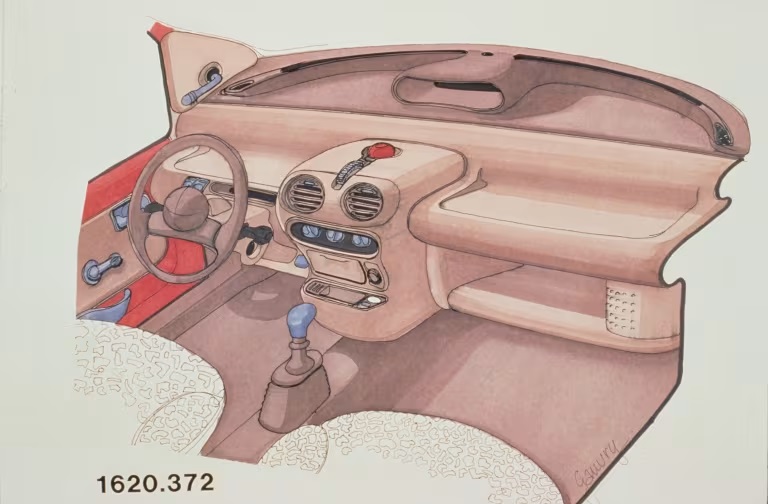

C’est qu’aujourd’hui il faudrait un second degré d’un autre temps pour assumer des couleurs et motifs tellement pop qu’ils pourraient sembler naïfs, ou enfantins. La seule zone sur laquelle on peut supporter une animation un peu régressive, ce sont les écrans. Aussi jouent-ils pleinement ce rôle, à travers une infographie et des animations qui permettent d’injecter un peu de vie dans un intérieur qui, sinon, pourrait paraître un peu figé. Parce que le moins qu’on puisse dire, c’est que face aux passagers et derrière le volant tout à fait banal (là aussi, grosse concession par rapport au passé) se dresse une véritable muraille en guise de tableau de bord. Fondée sur une principe de superposition de couches, le tableau de bord s’impose de façon un peu lourde là où, sur la Twingo originelle, il se faisait le plus bas possible pour mieux libérer l’espace à son aplomb et mettre en valeur le volume vide libéré par le parebrise plongeant vers le nez de l’auto. Ici, on a l’impression qu’on a posé une barre de son en haut du tableau de bord, ruinant la belle organisation très basse de la première génération de ce modèle. Ce qui autorisait une telle disposition, c’était une architecture technique qui était dédiée à ce modèle, ce dont ne bénéficie pas la nouvelle Twingo, qui doit puiser le plus d’éléments possibles dans ce qui existe déjà dans le groupe Renault. Après tout, c’est ainsi qu’on a pu, chez Dacia, concevoir la première Logan. Mais celle-ci, de façon cohérente, adoptait une architecture archi-classique qui permettait d’absorber sans contradiction tout ce qu’elle pouvait trouver dans les autres modèles du groupe. Dans la Twingo, on sent intérieurement qu’il a fallu faire entrer aux forceps des éléments techniques qui n’étaient pas prévus pour un modèle qui n’offre, en avant de l’habitacle, aucun volume pour y stocker les éléments techniques. Bilan, tout ce qui est nécessaire pour faire marcher la voiture et protéger les passagers empiète en réalité sur l’espace vital, en longueur, mais aussi en hauteur, d’où cette planche de bord qui se dresse verticalement face aux passagers, ce qui enlève intérieurement beaucoup d’intérêt à l’architecture monovolume. D’où, aussi, le capot qui ne s’ouvre pas du tout, ce qui oblige à faire l’appoint de lave-glace via une goulotte qui se trouve à l’extérieur, dans l’un des trois empiècements qui sont la survivance formelle des prises d’air originelles.

Ce qui montre que les concepteurs ont dû composer avec d’importantes contraintes techniques, c’est la différence de volume entre le mobilier de bord du concept et celui du modèle définitif. En avant de la façade, le concept creusait lamasse de la planche de bord pour l’abaisser en dessous de la base du pare-brise. La Twingo qui sera vendue comble au contraire ce volume, sans doute pour contenir tout ce qui techniquement doit être ingurgité dans cette zone pour que la voiture soit sécurisée et fonctionnelle. C’est sans doute pour cette raison, avec la réduction des coûts, que disparait aussi la finition noire qui faisait, sur le concept, un encadrement autour du parebrise, englobant les pare-soleil et faisant écho à l’enchâssement de la vitre arrière dans la finition noire qui l’entoure . Avec une planche de bord basse, un tel détail était envisageable. Mais sur le modèle de série, il étroitiserait la baie vitrée, et produirait un effet d’enfermement qui n’est pas souhaitable dans un modèle dont l’ambiance intérieure est censée être enjouée.

A vrai dire, ironiquement, la Twingo partage le sort des plus gros camping-cars, ceux qu’on appelle des intégraux : construits sur des plateformes de fourgons, il font mine d’être dépourvus de compartiment moteur mais il ne s’agit que d’un trompe l’œil : au lieu de placer la mécanique en avant de l’habitacle, ils englobent le moteur et les éléments techniques dans le volume habitable en repoussant le parebrise à l’avant du véhicule. Mais comme tout ce qui est technique reste en place, y compris la colonne de direction, quand on grimpe à l’intérieur on est surpris de découvrir un tableau de bord infiniment profond, puisqu’il s’agit généralement de la planche de bord du porteur (un Ducato très souvent, ou bien ses homologues Mercedes ou Volkswagen) agrémentée d’un ajout prolongeant l’ensemble jusqu’au nez de l’engin. Le conducteur est, lui, très très en arrière du parebrise, comme s’il conduisait depuis la banquette arrière. A vrai dire, dès que le parebrise est avancé, on retrouve le même problème, que ce soit dans un intégral, une Ami, un Hipster, une Avantime ou… une Twingo. Mais au moins, le tableau de bord de la première du nom faisait profil bas, s’aplatissant le plus possible pour se situer bien en dessous de la ligne d’horizon. D’où le combiné en position centrale, afin de s’affranchir de la contrainte du volant, problème que Peugeot a résolu avec le concept I-Cockpit, nettement plus coûteux.

Disons ça autrement : dans la première Twingo, tout est cohérent : l’architecture intérieure est en phase avec la structure générale de la voiture. Sur sa descendante, c’est un peu moins clair que ça. Alors, on est déçu ? Pas forcément, car les concessions, c’est ce qui permet la rentabilité. Et Renault a déjà donné avec les succès d’estime qui ne rapportent pas un sous. Alors oui, le concept est édulcoré et la voiture a perdu en cohérence. Mais les clients étant ce qu’ils sont, il est possible qu’en fait personne n’en ait grand chose à faire, de la cohérence, et qu’après tout, chacun soit tout à fait satisfait d’avoir une voiture qui projette une image sympa, même si sur le fond l’ensemble est un peu moins harmonieux. Finalement, les gens n’inventent pas la vie qui va avec les objets qu’on leur propose. Mieux vaut inventer les objets qui vont avec la vie qu’ils croient avoir, c’est moins risqué.

On en parlait ces derniers temps, sur ce type de proposition, Dacia est plus logique quand, dans le concept Hipster, la marque jette les bases de ce que pourrait être une petite voiture renonçant au superflu pour se concentrer sur ce qui est absolument nécessaire. Citroën aussi est plus cohérente quand la C3 ne cède pas à l’absolue nécessité de mettre des écrans partout, propose une version qui met à profit le smartphone du conducteur. Au moins, ces propositions vont au bout de leur démarche, comme le faisait la première Twingo.

Toute première fois, tout’ toute première fois

Dans son obsession de ressusciter les morts, Renault fait un peu penser à ces danseurs amateurs qui, sur Tiktok, ne font qu’esquisser leur chorégraphie, commençant des gestes qu’ils n’achèvent jamais tout à fait, comme s’ils voulaient être vus en train de danser plutôt que danser vraiment. R5, R4 et Twingo ont ceci de commun que, si elles esquissent les gestes de celles qui les ont précédées, elles n’en reproduisent cependant pas le mouvement véritable, comme si elles se contentaient de n’être que le signe extérieur de quelque chose qu’elles n’incarnent plus tout à fait.

C’est qu’il n’y a qu’une seule première fois. Et les modèles que Renault cherche à copier ne donnent envie de les reproduire que parce qu’ils étaient, chacun, leur propre « première fois ». En ceci, ils constituent autant de pièges dans lesquels le losange a un peu tendance, ces derniers temps, à tomber. Car ce qu’on attend de la marque, quand bien même il y a là des dangers industriels et économiques évidents, c’est qu’elle renoue non pas avec son passé, mais avec le sens du présent dont elle avait su faire preuve jadis, et que plutôt que réitérer les exploits d’hier, elle soit capable d’anticiper les succès de demain.

La Twingo est une voiture à visage humain. Il est finalement normal qu’elle nous ressemble ; jusque dans nos espoirs déçus, et nos renoncements. Ressusciter le passé, c’est toujours faire quelques petits arrangements avec les morts.

Le dessin du tableau de bord m’a aussi sauté au yeux. Il m’a fait pensé à celui de la C3 III par le dessin caractéristique du bandeau englobant les aérateurs. Finalement, c’est un peu comme si la réinterprétation du tableau de bord de la twingo I par sa simplicité se retrouvait actuellement dans la C3 IV, alors que celui de la twingo II n’aurait pas dépareillé dans la C3 IV en tant qu’évolution du précédent…

C’est tout à fait ça oui ! Formellement, la C3 n’est pas aussi frappante que la première Twingo, mais elle joue la même carte de la sobriété. Et la nouvelle Twingo passe, elle, du côté des voitures un peu plus raffinées, qui misent sur un contenu technologique nettement plus présent, et massif.

* je voulais dire twingo IV au lieu de II